1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Благодаря этим обстоятельствам значительно уменьшилась летальность среди детей. Так, если в 1922/23 гг. в I физиологическом отделении она составляла около 49 %, то в 1927/28 гг. – не превышала 4 % [14].

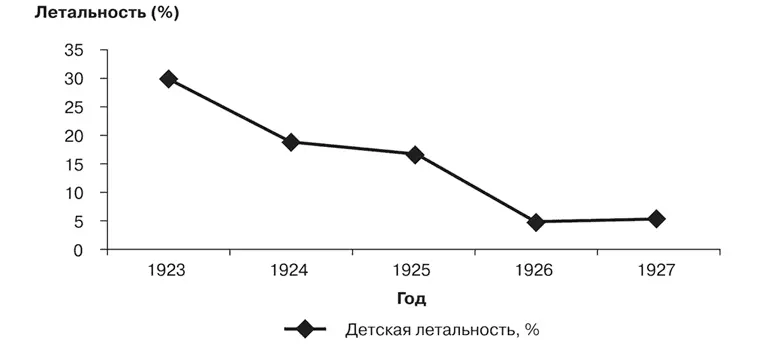

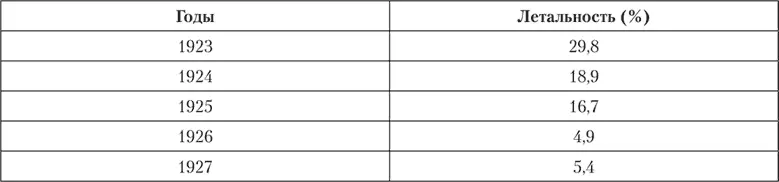

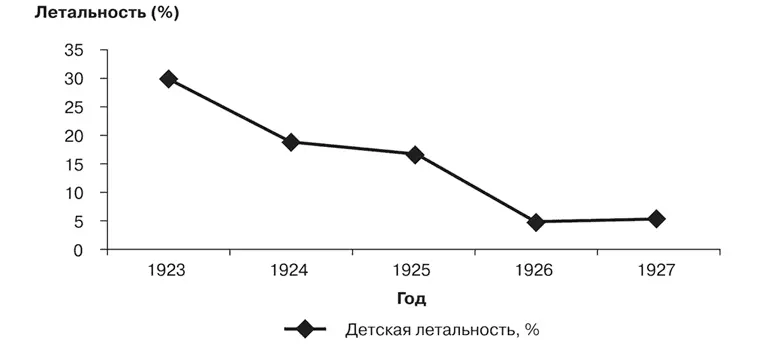

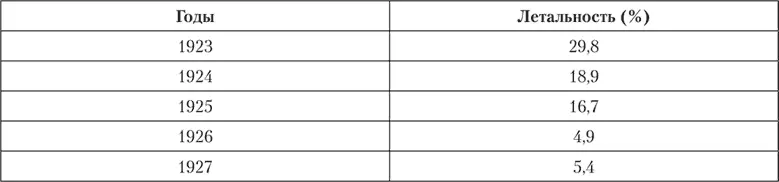

Во II физиологическом отделении в течение пяти лет летальность детей до одного года снизилась в 5,5 раз [14]. Динамика летальности детей представлена на рис. 5.

В структуре смертности детей преобладали острые и хронические расстройства питания (43 %), сепсис (38 %) и пневмонии (11 %), среди прочих заболеваний (8 %) – милиарный туберкулез, менингит, тяжелый грипп с диспепсией.

Примечание . * – по Доброхотова А. И. Пятилетний опыт II физиологического отделения ГНИОММ. Журнал по изучению раннего детского возраста. Москва: Госмедиздательство . 1928; VIII (3): 212–222.

Рис. 5.Динамика летальности детей до 1 года во II физиологическом отделении в течение пяти лет (с 1923 по 1927 г.)*

По результатам медицинского отчета за 1926/27 и 1927/28 гг., в структуре заболеваемости среди детей I физиологического отделения преимущественное место занимал грипп и его осложнения (табл. 2).

Таблица 2.Заболеваемость детей I физиологического отделения за 1926/27 и 1927/28 гг.

В структуре заболеваемости детей II физиологического отделения на первый план выступали риниты и назофарингиты, ангины и бронхиты, составлявшие в сумме 41 %, причем бактериологические исследования показывали, что в 71 % случаев высевался гемолитический стрептококк. В 1926 г. во II физиологическом отделении был зарегистрирован эпидемический грипп, поразивший 100 % детей [14].

Серьезное внимание доктора уделяли питанию детей. Заведующий I физиологическим отделением доктор Р. О. Лунц с целью снижения детской смертности впервые в стране предложил, а затем и реализовал принцип кормления младенцев сцеженным женским молоком вместо прикладывания к груди кормилиц в условиях стационаров и домов младенца. Каждый вновь поступавший ребенок в течение первых трех недель получал только сцеженное женское молоко, либо при необходимости к нему добавляли незначительное количество прикорма, затем переводили на кисломолочные смеси. Назначение цельного молока нередко тоже давало неплохие результаты, но при этом чаще наступали и тяжелее протекали диспепсии. Разведение молока (1:1) не давало никакого преимущества. В своих работах Р. О. Лунц обосновал внедрение в практику кисломолочных смесей, хотя уже тогда понимал, что ни одна из смесей не являлась полноценной, и продолжал работать со своими сотрудниками над проблемой рационального вскармливания грудных детей. Возглавляемое им I физиологическое отделение стало базой для успешного испытания новых смесей. В отделении впервые в отечественной педиатрии использовали обезжиренные молочные смеси для больных детей.

В начале 1930‑х годов в отделении проводили исследования кипяченого женского молока в диететике грудных детей и пришли к выводу, что процесс кипячения неблагоприятно отражается на усвояемости женского молока, особенно при вскармливании грудных младенцев первых недель жизни [15].

В 1928 г. при ГНИОММ открыли сборный пункт женского молока, где кормящие матери после предварительного обследования и гигиенической обработки сцеживали грудное молоко в стерильную посуду. Пункт отпускал только сырое сцеженное молоко, смешанное от разных матерей. Для предупреждения распространения возможной инфекции (туберкулез, сифилис и другие инфекционные заболевания) у кормящих матерей обязательно брали мазок на гонорею каждые 1–1,5 месяца, кровь на реакцию Вассермана каждые 3–4 месяца, а их дети также подвергались обязательному осмотру [15].

Критерием эффективности работы физиологических отделений являлось значительное снижение в них младенческой смертности.

В 1925 г. было выделено еще одно физиологическое отделение, названное педологическими предназначенное для изучения и обоснования воспитательно-педагогической работы с детьми раннего возраста. Возглавил его профессор А. С. Дурново. Открытие педологического отделения было обусловлено пониманием того, что «успешная борьба с инфекциями, умелое вскармливание, правильный медико-гигиенический уход являются важной предпосылкой для успешного развития ребенка, однако необходимым условием при всем этом комплексе является еще и правильная организация воспитательной и педагогической работы… Было очевидным огромное отрицательное влияние на ребенка дефицита психических воздействий» [23] Цимблер И. В. Изучение физиологии ребенка. Юбилейный сборник «XXV лет Института педиатрии (1922–1947). Под ред. Ф. И. Зборовской и Г. Н. Сперанского. Москва: Издательство АМН СССР . 1947. С. 26–35.

.

Читать дальше