С момента функционирования такого специализированного отделения началось изучение особенностей физиологии и патологии недоношенных детей с целью создания наиболее благоприятных условий для их жизни. В отделении было накоплено значительное количество сведений об особенностях организма недоношенного ребенка. Результаты этих исследований обобщила в своей монографии «К вопросу физиологии, патологии и клиники недоносков» Т. Н. Чеботаревская. Вопросом углубленного изучения пищевых смесей для недоношенных в течение ряда лет занималась Е. А. Ивенская, подытожившая результаты своей работы в монографии «Вскармливание недоношенных детей». На обширном клиническом материале автор подтвердила эффективность добавления к грудному молоку белка в различных его модификациях для более интенсивной прибавки в весе у недоношенных. Доктора отделения выработали основные правила по уходу за недоношенными и их вскармливанию. Они показали, что «широко распространенное мнение о необходимости частого вскармливания недоношенного ребенка ошибочно, что в целях обеспечения более длительного покоя, являющегося основным условием для интенсивного нарастания их в весе, целесообразнее кормление только 6–7 раз в сутки» [25] Там же.

.

В начале 30‑х годов проводилась большая работа по изучению состояния гематоэнцефалического барьера недоношенных. Исследования продемонстрировали значительную лабильность и недостаточное развитие гематоэнцефалического барьера у недоношенных и отсутствие его эффективного функционирования с возрастом в связи с частыми болезнями, ослабляющими его регулирующую способность [17].

Э. М. Кравец со своими коллегами описала клинические особенности важнейших заболеваний недоношенных детей, в частности течение гриппа, клинические формы, его частоту в зависимости от веса и возраста. Проводились исследования пневмонии у недоношенных, стопроцентная летальность среди которых требовала изучения ранних диагностических симптомов и своевременного лечения. Этот многолетний клинический опыт был обобщен во второй главе учебника по болезням раннего детского возраста под редакцией Г. Н. Сперанского.

Благодаря деятельности докторов Н. Ф. Альтгаузена, Е. А. Ивенской, Т. Н. Чеботаревской, Э. М. Кравец удалось добиться значительных успехов в лечении пневмонии, анемии, рахита, пупочных грыж; внедрить разработанные методы диагностики и лечения в повседневную практику роддомов, домов ребенка в Москве и ряде других городов, что способствовало снижению высокой смертности среди недоношенных [18].

Клинические отделениябыли представлены терапевтическим, люэтическим, туберкулезным, психоневрологическим, инфекционным.

Терапевтическое отделениепроизошло из клинического отделения ДОМа, в свою очередь сформированного на базе бывшего 13‑го грудного отделения Московского воспитательного дома. Клинику ДОМа, в которую направляли тяжелобольных детей с расстройствами желудочно-кишечного тракта, заболеваниями дыхательных путей, нервной системы, с сепсисом, возглавил Г. Н. Сперанский, ставший руководителем терапевтического отделения института.

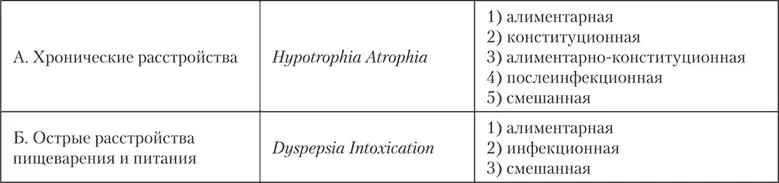

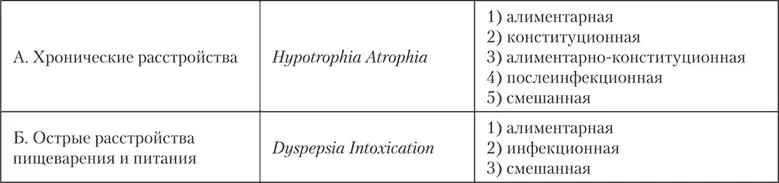

К числу первых достижений терапевтического отделения, вошедшего с 1932 г. после реструктуризации Института в состав сектора лечебной помощи детям (заведующий – проф. Г. Н. Сперанский), можно отнести организованное его руководителем комплексное изучение физиологии пищеварения и особенностей обмена веществ у детей раннего возраста, что позволило научно обосновать потребность ребенка в пищевых ингредиентах, витаминах и разработать диететику здоровых и больных детей первых трех лет жизни. В 1927 г. была опубликована предложенная профессором Г. Н. Сперанским классификация расстройств питания детей раннего возраста, представленная в табл. 3. На основании этой классификации удалось разработать основные принципы борьбы с острыми и хроническими расстройствами пищеварения, что позволило снизить детскую смертность в стране.

Таблица 3.Классификация расстройств питания детей раннего возраста [19]

Изучая значение парентеральной инфекции в генезе расстройств пищеварения и питания у детей раннего возраста, профессор Н. М. Николаев с соавторами выявил, что «при гипотрофиях часты находки внекишечных очагов воспаления, особенно в барабанных полостях, в ткани сосцевидного отростка, в легких». Он делает вывод о том, что «расстройства питания острого и хронического характера весьма часто обусловлены скрыто протекающими отитами и мастоидитами, клинически иногда не обнаруживаемыми» [26] Николаев Н. М., Дергачёв И. С. Значение очагов парентеральной инфекции в генезе расстройств пищеварения и питания у детей раннего возраста. Сборник трудов, посвященный 35‑летию научной деятельности профессора Г. Н. Сперанского. Москва – Ленинград . 1934. С. 98.

.

Читать дальше