3) нарушение механики дыхания – снижение податливости легких, увеличение сопротивления дыхательных путей: отек легких, выраженная паренхиматозная дыхательная недостаточность, двусторонние множественные переломы ребер и др.;

4) гемодинамические (острые нарушения кровообращения) и гемические (острая анемия, острые нарушения дыхательной функции крови при отравлениях и пр.) расстройства;

5) нарушения окислительно-восстановительных процессов в митохондриях клеток (отравления цианидами, тяжелые нарушения метаболизма при различных патологических состояниях и пр.).

Оценка состояния дыхания и степень его нарушенияосуществляется на основании анамнеза заболевания, клинических признаков, объективного обследования больного (осмотр, пальпация, аускультация) и лабораторно-функциональных данных.

При сборе анамнеза очень важно выяснить характер развития заболевания, причину его и ориентировочно определить этап нарушения газообмена.

Основными клиническими признаками острой дыхательной недостаточности (ОДН) являются:

• одышка (дыхательный дискомфорт, чувство нехватки воздуха), которая может появляться при умеренной или небольшой физической нагрузке или в покое вследствие несоответствия объема транспортируемого кровью кислорода к тканям потребностям в нем организма, при чрезмерной работе дыхательных мышц;

• изменение частоты дыхания (в норме около 40 в минуту у новорожденного и 12 – у взрослого), глубины (в норме около 7 мл/кг массы тела) и ритма дыхания; дыхание может быть редким – брадипноэ (например, при ЧМТ, коме, отравлении и пр.), частым (тахипноэ) и поверхностным (например, после травмы, при боли и пр.) или патологическим (типа Чейна-Стокса, Биота, Куссмауля);

• участие в дыхании вспомогательных мышц (втягивание межреберных промежутков, раздувание крыльев носа);

• цианоз кожных покровов и видимых слизистых оболочек, который свидетельствует о выраженной гипоксемии и появляется лишь при наличии 5 г % и более восстановленного гемоглобина (т. е. в норме это составит 1/3 всего гемоглобина!), при выраженной анемии, а также при отравлении СО цианоз может отсутствовать;

• потливость, особенно при гиперкапнии;

• изменение пульса : тахикардия, брадикардия и при более выраженных нарушениях – аритмия;

• изменение АД : гипертензия, а при тяжелой ОДН – гипотензия;

• симптомы нарушения кровообращения и микроциркуляции (т. е. косвенные признаки нарушения транспорта газов кровью): симптом «белого пятна», снижение диуреза, понижение температуры кистей и стоп, набухание или спадение периферических вен;

• изменение сознания от эйфории до комы в зависимости от степени выраженности гипоксии.

Следует иметь в виду, что некоторые клинические симптомы могут быть у больных без нарушения дыхания (тахипноэ при истерии, лихорадке, боли и пр.) и, напротив, отсутствовать при наличии ОДН (отсутствие цианоза при отравлении СО и цианидами).

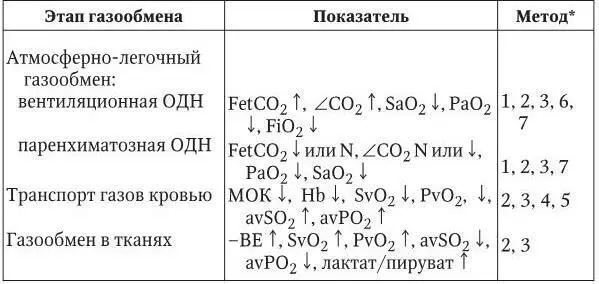

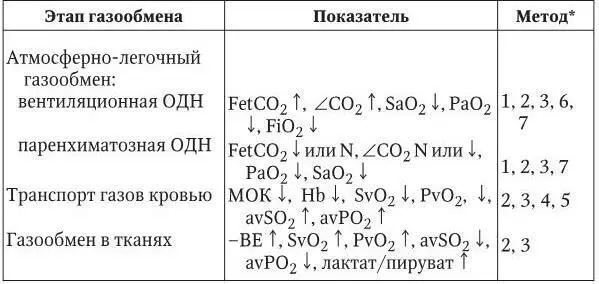

(!) Характер и степень нарушения газообмена можно более точно определить на основании наиболее информативных показателей лабораторно-функционального обследования и мониторинга (табл. 3.1).

Система экспресс-диагностики нарушений газообменадолжна предусматривать:

1) ориентировочнуюоценкунарушенийнаоснованиианамнеза заболевания и клинических признаков (такая оценка должна быть лишь в первые минуты поступления больного в ОАРИТ, чтобы срочно предпринять соответствующие лечебные меры);

2) дифференцированную диагностику с использованием возможностей отделения лабораторной и функциональной диагностики с целью окончательного определения этапа, степени и патогенеза нарушений на основе наиболее информативных показателей;

3) инженерно-техническое обеспечение технических средств, используемых при оказании анестезиологической и реаниматологической помощи, метрологическое обеспечение средств измерений, т. е. строгое соблюдение медсестрой методики забора крови (прочего материала) на исследование и отправки его в лабораторию, проведение соответствующей метрологической поверки и проверки средств измерений, соблюдение лаборантами методики метрологической проверки приборов.

Таблица 3.1

Наиболее информативные показатели и методы для установления этапа нарушенного газообмена

*Методы исследования:1 – капнография; 2 – пульсоксиметрия; 3 – полярография крови (прибор типа «микро-Аструпа»); 4 – гемоглобинометрия; 5 – интегральная реография сердца; 6 – волюмоспирометрия; 7 – определение концентрации О 2в дыхательной смеси.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу