Поражение нервной системывстречается редко и характеризуется развитием псевдоневрологической симптоматики, хотя у отдельных больных возможно развитие слабо выраженного полиневрита и даже поражений центральной нервной системы (ЦНС) за счет васкулита. Наиболее часто отмечаются вегетативные расстройства. Изредка наблюдаются нарушения психики, эмоциональная неустойчивость больных, которые могут быть связаны с приемом высоких доз ГКС. Частота основных клинических проявлений ДМ (ПМ) по данным Н. Г. Гусевой (2004) представлена в табл. 1.

1.4. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДТИПЫ ДЕРМАТОМИОЗИТА

Кроме классических вариантов ДМ и ПМ можно выделить несколько клинико-иммунологических подтипов, развитие которых ассоциируется с синтезом различных типов антител. Эти подтипы различаются не только по спектру клинических проявлений, но и по иммуногенетическим маркерам, прогнозу, ответу на применение ГКС.

Синтез антител к аминоацил-тРНК-синтетазам ассоциируется с развитием так называемого антисинтетазного синдрома, для которого характерны следующие основные признаки: острое начало миозита, интерстициальное поражение легких, лихорадка, симметричный артрит, синдром Рейно, «рука механика», неполный ответ на применение ГКС с частым обострением при снижении дозы препарата, начало заболевания преимущественно в весеннее время. Характерным проявлением антисинтетазного синдрома является интерстициальное поражение легких, которое выявляется у 50 – 70 % больных с наличием антител Jо-1. Развитие артрита чаще наблюдается у больных с наличием антител Jо-1 (57 – 100 %), чем у больных с другими формами миозита. Артрит, как правило, неэрозивный, характеризуется наиболее частым вовлечением в процесс мелких суставов кистей и лучезапястных суставов. Синдром Рейно при антисинтетазном синдроме наблюдается в 60 % случаев.

При воспалительных миопатиях, сопровождающихся синтезом антител SRP (неантисинтетазные цитоплазматические антитела), чаще выявляются клинические признаки ПМ. Отмечаются следующие клинические особенности: более частое поражение мужчин, чем женщин (6: 1), острое начало и тяжелое течение миозита, высокая частота поражения сердца, плохой ответ на применение ГКС.

Антитела РМ-1, относящиеся к группе антиядерных антител, наиболее часто выявляются при перекрестном синдроме ПМ – ССД. Реже эти антитела выявляются при ювенильном ДМ.

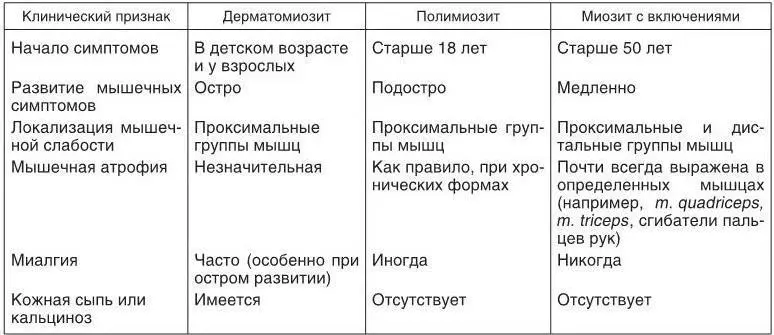

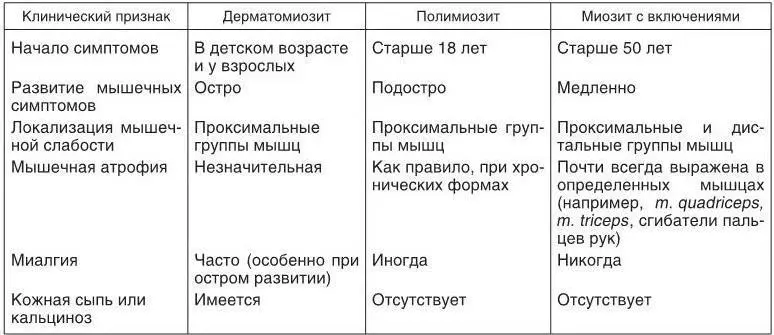

Особенностями миозита «с включениями» являются развитие слабости и атрофии не только проксимальных, но и дистальных групп мышц, умеренное или минимальное увеличение мышечных ферментов, редкая ассоциация с ДБСТ и злокачественными новообразованиями, резистентность к лечению ГКС.

Клинические особенности ПМ, ДМ и миозита с включениями представлены в табл. 2.

При миозите, ассоциирующемся с ДБСТ, в клинической картине превалирует мышечная слабость. Среди заболеваний соединительной ткани, сочетающихся с ДМ (ПМ), на первом месте стоит ССД, затем ревматоидный артрит (РА) и СКВ, реже наблюдаются сочетания с синдромом Шегрена, узелковым полиартериитом (УП), а также с саркоидозом и др.

Таблица 2

Основные клинические симптомы дерматомиозита, полимиозита и миозита с включениями(Насонов Е. Л., 2005)

Существуют три варианта сочетания ДМ (ПМ) с другими заболеваниями соединительной ткани. Первый, когда к картине ДМ (ПМ) присоединяется отдельный(ые) признак(и) другого заболевания, например СКВ или ССД. При втором варианте имеются одновременно признаки ДМ (ПМ) и другого ревматического заболевания, образуя смешанное заболевание соединительной ткани, или overlap -синдром. Третий – развитие ДМ (ПМ) на фоне других диффузных болезней соединительной ткани, например ССД или СКВ, когда ДМ (ПМ) является синдромом основного заболевания. В каждом из таких наблюдений необходимо исключать симптоматику, сходную с другими ревматическими заболеваниями. Так, кожные изменения, особенно при выраженной эритеме и трофических нарушениях, близки наблюдающимся при хронической красной волчанке, а при наличии отека и маскообразности являются склеродермоподобными. Мышечный синдром (без кожных изменений) нередко трактуется как ревматическая полимиалгия, первичная фибромиалгия, а в последнее время и как диффузный фасциит. Общая картина заболевания, наблюдение и использование диагностических критериев позволяют правильно диагностировать ДМ (ПМ).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу