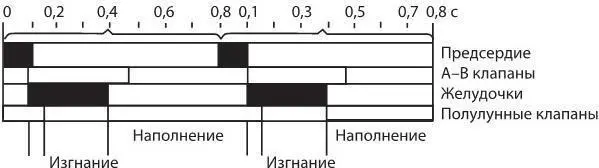

При изгнании крови потенциальная энергия, сообщенная ей миокардом, переходит в кинетическую. Вначале кровь в аорте и легочном стволе движется с большой скоростью (фаза быстрого изгнания), затем скорость движения крови уменьшается (фаза медленного изгнания). Это происходит потому, что кровь из сердца попадает в уже заполненные кровью аорту и легочный ствол; при изгнании крови из сердца она растягивает стенки данных сосудов (например, диаметр аорты увеличивается на 25 %). Кроме того, по мере изгнания крови уменьшается скорость сокращения миокарда. В фазе быстрого изгнания желудочки сокращаются в режиме, близком к изотоническому (с постоянной силой), давление крови в них возрастает незначительно по сравнению с периодом изоволюмического сокращения, тогда как их объем быстро уменьшается. По мере увеличения кровенаполнения аорты и легочных артерий давление в этих сосудах возрастает, достигая к концу систолы максимальной величины, которая называется систолическим давлением. Скорость движения крови из сердца после этого уменьшается, поэтому конечная фаза периода изгнания, как отмечалось ранее, называется фазой медленного изгнания. Иногда для обозначения фаз быстрого и медленного изгнания применяют термины фазы максимального и редуцированного изгнания соответственно.

К концу систолы желудочков в них остается некоторое количество крови (конечно-систолический, или остаточный, объем), которому соответствует и определенное давление крови (конечно-систолическое давление). После окончания сокращения желудочков начинается период расслабления. При этом давление в них, а также в аорте и легочном стволе начинает снижаться, причем в магистральных артериях за счет их эластических свойств, а также гидравлического сопротивления сосудов это происходит медленнее, чем в желудочках. Как только давление крови в желудочках становится меньше давления в аорте и легочном стволе, закрываются полулунные клапаны. Время от начала периода расслабления до закрытия полулунных клапанов называется протодиастолическим периодом (интервалом).

С момента закрытия полулунных клапанов желудочки, продолжая расслабляться, вновь становятся изолированными от аорты и легочного ствола, а также от предсердий, поскольку атриовентрикулярные клапаны в этот период еще закрыты. Это связано с тем, что давление в расслабляющихся желудочках пока еще выше, чем в предсердиях. Такой период диастолы получил название фазы изометрического, или изоволюмического, расслабления. Когда давление в желудочках снизится настолько, что станет меньше, чем в предсердиях, открываются атриовентрикулярные клапаны и начинается период наполнения желудочков, во время которого в них поступает кровь из предсердий. При этом давление, как в предсердиях, так и в желудочках, продолжает снижаться. Вначале кровь движется быстро (фаза быстрого наполнения). Именно в это время происходит основное кровенаполнение желудочков (около 85 %). Затем по мере наполнения желудочков давление в них возрастает, и движение крови замедляется (фаза медленного наполнения). Завершающая фаза периода наполнения желудочков ограничена наступающей систолой предсердий.

Правые и левые отделы здорового сердца сокращаются и расслабляются практически синхронно, то есть систола правого и левого предсердий, а также правого и левого желудочков начинается одновременно. При точном измерении временных характеристик фаз сердечного цикла в условиях эксперимента на животных и в клинике у человека можно наблюдать некоторый асинхронизм в работе правых и левых отделов здорового сердца. Так, систола правого предсердия начинается несколько раньше, а длится дольше, чем систола левого предсердия. Систола обоих желудочков начинается одновременно, но у правого желудочка она более длительная, чем у левого (за счет увеличения продолжительности фазы асинхронного сокращения), в то время как период расслабления, наоборот, дольше у левого желудочка. В норме эти расхождения в длительности фаз разных отделов сердца не превышают сотых долей секунды, однако могут заметно увеличиваться, например при нарушении проводимости миокарда.

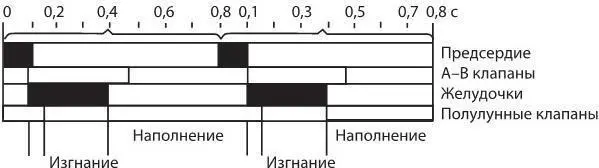

Временные соотношения между описанными фазами приведены в табл. 3 и на рис. 11.

Рис. 11. Схема двух последовательных сердечных циклов длительностью 0,8 с. Черным цветом обозначены периоды систолы предсердий и желудочков; заштрихованные участки соответствуют закрытию атриовентрикулярных и полулунных клапанов

Читать дальше