Действие хорошо известных неспецифических триггеров крапивницы (эмоциональные стрессы, предменструальный период, алкоголь, лекарственные вещества, физические факторы) реализуется посредством неиммунологической активации тучных клеток.

Фармакологические медиаторы, высвобождаемые из тучных клеток кожи, вызывают такие симптомы, как гиперемию кожи, зуд, повышение проницаемости сосудов кожи, что обусловливает появление уртикарных высыпаний.

В патогенезе крапивницы основная роль принадлежит гистамину, который содержится в гранулах тучных клеток и секретируется в результате их дегрануляции. В то же время у данной группы больных способность инактивировать гистамин резко снижена: гистаминопексические свойства сыворотки крови снижаются до нулевых значений, что ведет к повышению проницаемости сосудов. В реализации гиперчувствительности у больных крапивницей участвуют и другие биологически активные вещества (серотонин, ацетилхолин, брадикинин, интерлейкины, простагландины), потенцирующие действие гистамина.

Известны также неаллергические формы крапивницы, возникающие вследствие диспротеинемии с избыточным накоплением внутриклеточных протеиназ. В этих случаях развиваются процессы аутоагрессивного характера, когда при реакции патологических антител и антигенов образуются агрессивные циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), вызывающие сосудистую реакцию, сходную с реакцией на гистамин.

Существует несколько классификаций крапивницы. Например, выделяют следующие ее виды:

иммунологически обусловленная:

– анафилактический тип;

– цитотоксический тип;

– иммунокомплексный тип;

анафилактоидная:

– вызванная медиатор-высвобождающими агентами;

– аспиринзависимая;

физическая:

– дермографическая (механическая);

– температурная (холодовая и тепловая);

– холинергическая;

– солнечная;

– контактная;

– вибрационная;

другие виды:

– идиопатическая;

– папулезная;

– пигментная;

– системный мастоцитоз;

– инфекционная крапивница;

– кожная форма васкулита и другие системные заболевания;

– обусловленная неопластическими процессами;

– эндокринная;

– психогенная;

наследственные формы крапивницы:

– наследственный ангионевротический отек;

– наследственный синдром, характеризующийся крапивницей, амилоидозом, глухотой;

– нарушение метаболизма протопорфирина 9;

– наследственная холодовая;

– вызванная дефицитом инактиватора 3b-компонента комплемента, может возникать в любом возрасте.

В зависимости от этиологии и патогенеза выделяют иммунные , неиммунные и идиопатические формы крапивницы. Среди иммуноопосредованных крапивниц выделяют IgE-медиируемые (пищевая, аэроаллергены, лекарственная, инсектная), иммунокомплексные (вирусная и бактериальная инфекция, лекарственная аллергия), а также те формы крапивниц, которые возникают при аутоиммунных заболеваниях.

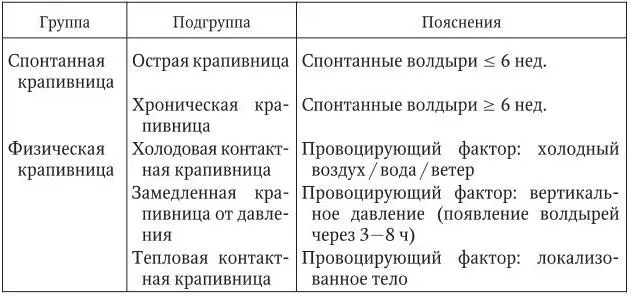

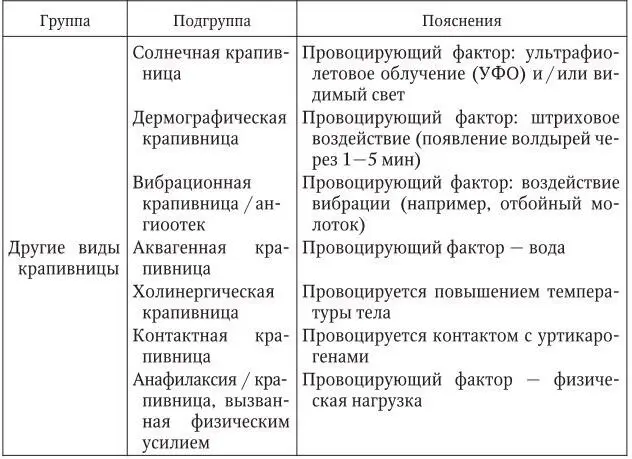

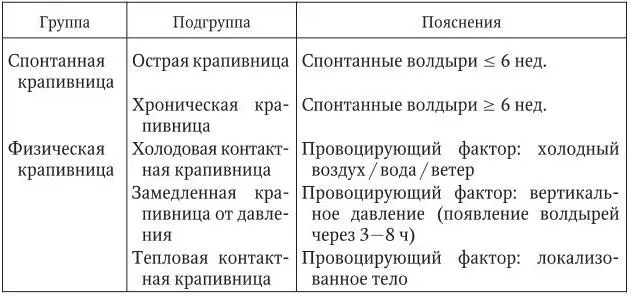

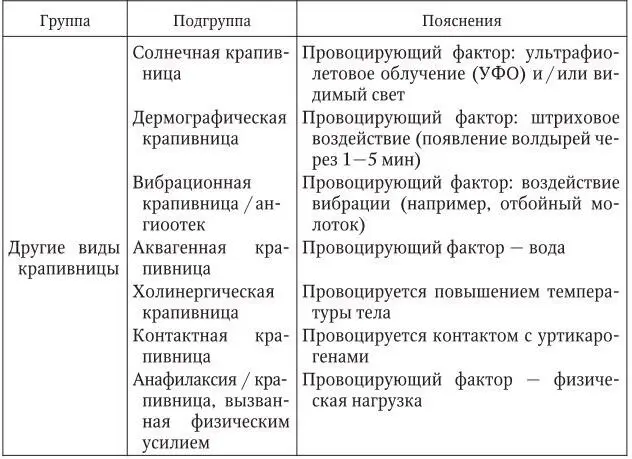

Удобной для практики представляется клиническая классификация, предложенная на 2-й Международной согласительной конференции по крапивнице и основанная на выделении спонтанных, физических и других видов крапивниц (табл. 3).

Таблица 3

Классификация крапивницы на основании длительности, частоты обострений и в зависимости от причины

Уртикарные высыпания сопровождаются зудом, бледнеют при надавливании и представляют собой ограниченный отек сосочкового слоя дермы. Особенностью крапивницы является быстрое возникновение и быстрое разрешение волдырей (в течение 24 ч) без формирования вторичных элементов. Элементы сыпи разнятся по размерам и бывают круглые и овальные; при слиянии они становятся полициклическими. Очаги меняют свои размеры и форму; они расширяются по периферии, мигрируют и регрессируют. Новые очаги развиваются по мере того, как разрешаются старые. Редко могут появляться пузыри или зудящие высыпания с интенсивным отеком. Распределение очагов обычно генерализованное и бессистемное.

Высыпания при крапивнице могут иметь любую локализацию, включая волосистую часть головы, ладони и подошвы. Процесс может сопровождаться недомоганием, головной болью, лихорадкой. В периферической крови наблюдается эозинофилия (более 6 % в формуле).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Владимир Скворцов - Фрилансер [СИ]](/books/420206/vladimir-skvorcov-frilanser-si-thumb.webp)