Пыцкий В. И., Адрианова Н. В., Артомасова А. В. Аллергические заболевания: 3-е изд. – М.: Триада-Х, 1999. – 470 с.

Стефани Д. В., Вельтищев Ю. Е. Иммунология и иммунопатология детского возраста: руководство для врачей. – М.: Медицина, 1996. – 384 с.

Глава 2

АНАФИЛАКСИЯ (АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК)

Анафилаксия– остро развивающийся, угрожающий жизни патологический процесс, обусловленный аллергической реакцией немедленного типа, характеризующийся тяжелыми нарушениями кровообращения, дыхания и деятельности центральной нервной системы (ЦНС).

Термин «анафилаксия» (греч. аna – обратный и phylaxis – защита) введен П. Портье и Ш. Рише в 1902 г. для обозначения необычной, иногда смертельной реакции у собак на повторное введение им экстракта из щупалец актиний. Аналогичную реакцию на повторное введение лошадиной сыворотки у морских свинок описал в 1905 г. русский патолог Г. П. Сахаров.

2.1. Этиология и патогенез

Этиология.К веществам, наиболее часто вызывающим анафилаксию, относят рентгеноконтрастные вещества, парентеральные антибиотики, яды насекомых, местные анестетики, салицилаты и нестероидные противовоспалительные средства, коллоидные растворы и препараты для парентерального питания.

Этиология анафилаксии в целом такая же, как и у анафилактоидных реакций.

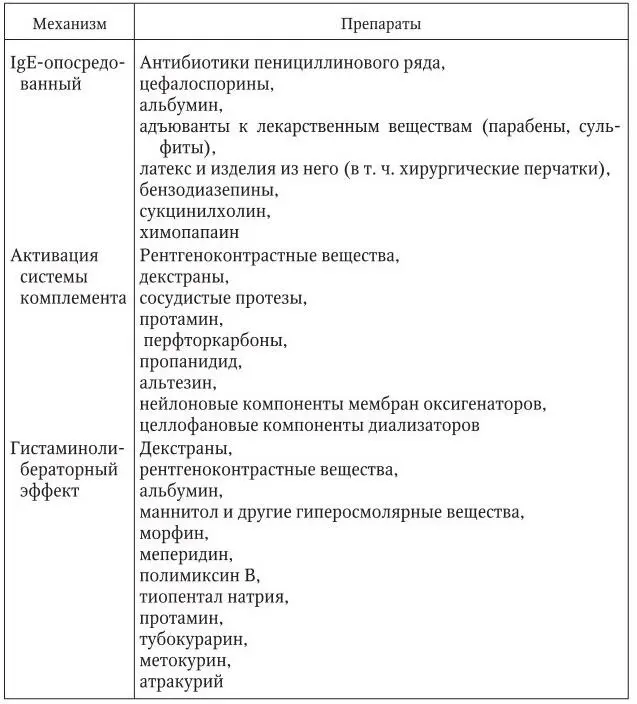

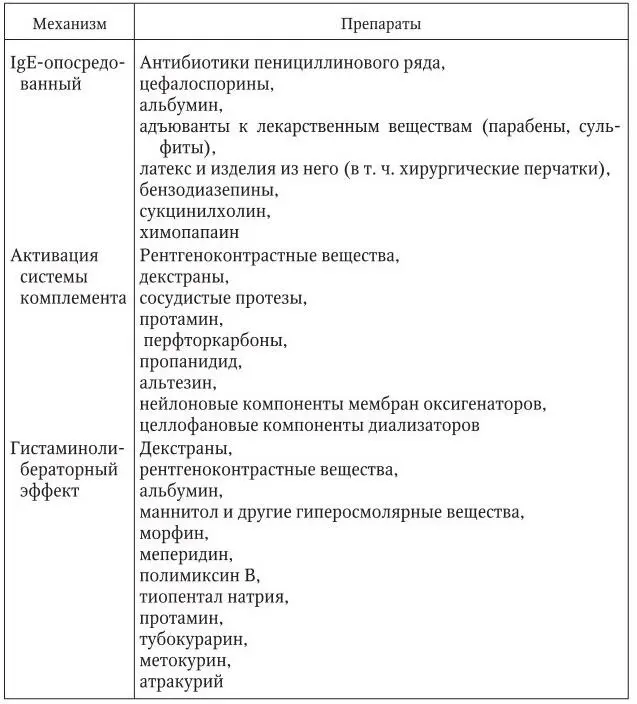

Патогенез.Патогенетические механизмы анафилаксии при введении лекарственных препаратов приведены в табл. 2 (Беляев А. В., 1999).

Процессы, протекающие в организме при анафилаксии, подразделяют на три стадии:

1) иммунологическую;

2) патохимическую (биохимическую);

3) патофизиологическую.

Содержанием иммунологической стадии анафилаксииявляется сенсибилизация, или процесс возникновения повышенной чувствительности. Наиболее быстро сенсибилизация возникает при парентеральном поступлении аллергенов, но возможна и при оральном и ингаляционном поступлении. Факт первичного или повторного контакта с аллергеном (гаптеном) может оказаться невыясненным и незамеченным.

Фаза сенсибилизации характеризуется иммунологической перестройкой организма, процессом выработки кожно-сенсибилизирующих или гомоцитотропных антител (или реагинов). При аллергических реакциях с подобным механизмом взаимодействие аллергена с антителами происходит на органах и клетках, где фиксированы антитела, т. е. шоковых органах. К ним относятся кожа, ткань гладкомышечных органов, клетки крови, нервная ткань, активные клетки соединительной ткани. IgE-зависимая дегрануляция инициируется только специфическими аллергенами, которые в организме связываются с молекулами IgE, фиксированными на поверхности базофилов и тучных клеток.

Таблица 2

Патогенетические механизмы анафилаксии при введении лекарственных препаратов

Второй путь возникновения анафилактической реакции – это первичное образование в крови комплекса аллерген – антитело с последующей его фиксацией на шоковых органах и тканях.

При третьем пути поврежденные клетки сами по себе несут антигенный компонент, т. е. являются аллергенами, и благодаря этому реагируют с антителами.

Патохимическую стадию анафилаксииможно представить следующим образом: действие комплекса аллерген – антитело вызывает подавление активности ингибиторов тканевых и сывороточных ферментов. В процессе дегрануляции базофилов периферической крови и тучных клеток, совпадающем с данной стадией аллергической реакции, в большом количестве выделяются медиаторы – гистамин, брадикинин, серотонин, различные цитокины.

Патофизиологическая стадия анафилаксиипредставляет собой комплекс расстройств, лежащих в основе клинической картины анафилаксии и других аллергических заболеваний. Характерными являются контрактура гладкомышечных органов, сокращение гладкой мускулатуры бронхов и бронхиол, кишечника, мочевого пузыря, матки и других органов, нарушение сосудистой проницаемости.

Другим патологическим процессом, составляющим сущность патофизиологической фазы, является аллергическое воспаление, которое развивается на коже, слизистых оболочках и во внутренних органах.

2.2. Клиническая картина и классификация

Существует закономерность: чем меньше времени прошло от момента поступления аллергена в организм до первых симптомов, тем тяжелее клиническая картина анафилаксии. Наибольший процент летальных исходов анафилаксия дает при развитии ее спустя 3 – 10 мин после попадания в организм аллергена.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Владимир Скворцов - Фрилансер [СИ]](/books/420206/vladimir-skvorcov-frilanser-si-thumb.webp)