Японский энцефалит (ЯЭ) – это одна из самых смертоносных форм вирусного энцефалита. TLR-3 играют важнейшую роль в создании механизма узла обороны против флавиовирусов, вызывающих энцефалит. Мы определили, могут ли нарушения в TLR-3 способствовать повышению восприимчивости к ЯЭ.

Для исследования было отобрано 103 пациента с ЯЭ (все находились в эндемической зоне) и 103 практически здоровых пациента контрольной группы. Исследовался полиморфизм ассоциации с геном Leu412Phe TLR-3 с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) и методом генетического секвенирования.

Значительно более высокая частота полиморфизма Leu412Phe было отмечена у пациентов ЯЕ в сравнении со здоровой группой контроля [(ТТ) генотип, p-значение=0.019; (ТТ) +гетерозиготный (КТ) генотип, p-значение=0.013]. Кроме того, частота 412Phe аллеля (Т) гена TLR-3 была значительно выше у пациентов с ЯЕ, чем в группе контроле (p-значение=0.001). Не было никакого существенного различия в распределении любой из TLR-3 Leu412Phe (L412F) генотипа полиморфизма со смертью в течение 1 месяца.

Полиморфизм TLR-3 может наделять хозяина генетической предрасположенностью к ЯЕ. TLR-3 полиморфизм не влияет на смертность.

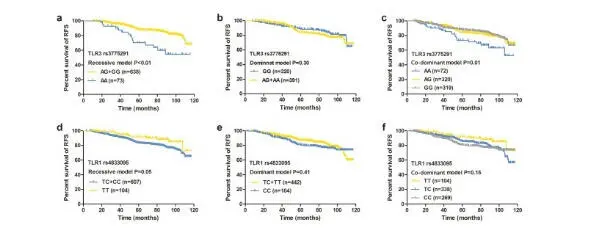

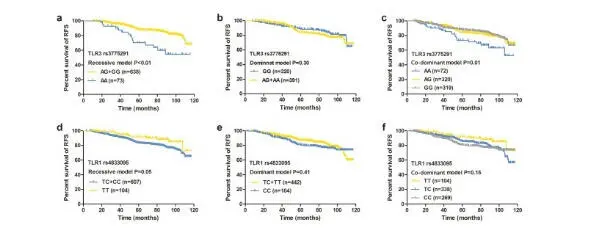

TLR-3 регулируют равновесие между врожденными и адаптивными реакциями иммунитета. Одиночныq полиморфизм нуклеотида (SPNs) в системы TLR-3 может быть функциональным и таким образом влиять на риск возникновения и развития хронической инфекции и онкологических заболеваний. Мы исследовали связь SPNs и rs3775291 (возр.1234G> а) TLR-3 с rs4833095 (возр.743T> с) TLR-1, в группе перспективно наблюдаемых больных раком молочной железы.

В ходе обсервационного обследования, rs3775291 в TLR-3 и rs4833095 в TLR-1 были генотипированы в числе 715 больных с первичным раком молочной железы.

Результаты оставались значимыми после поправки на клинические параметры в рецессивной модели (ОШ = 3.53, 95% доверительный интервал [ди]: 1.98—6.31, р <0,01). SNPs гена rs4833095 показал статистически незначимую тенденцию к увеличению скорости возникновения рака у пациентов с ТТ генотипом.

Наши результаты свидетельствуют о том, что SNPs гена rs3775291 в TLR-3 может повлиять на развитие и исход болезни у пациента. Дальнейшие исследования с большим размером выборки должны быть проведены, чтобы подтвердить наши выводы.

Эффекты генотипирования rs3775291 и rs4833095 на диаграмме.

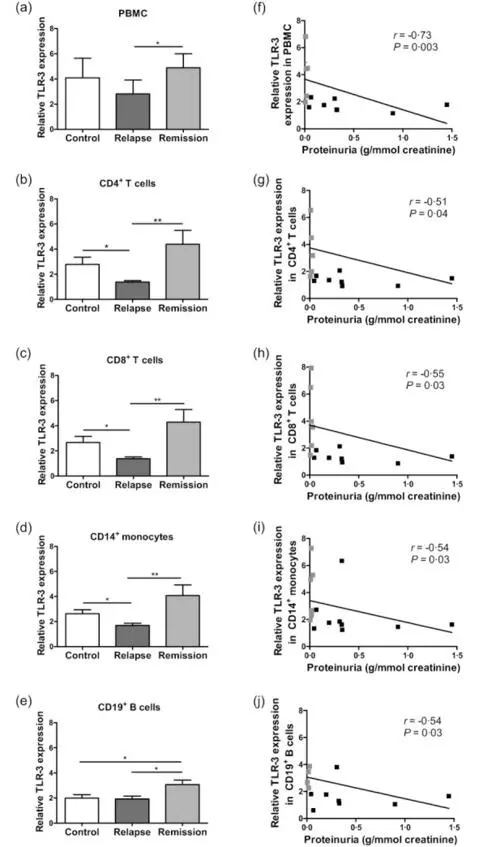

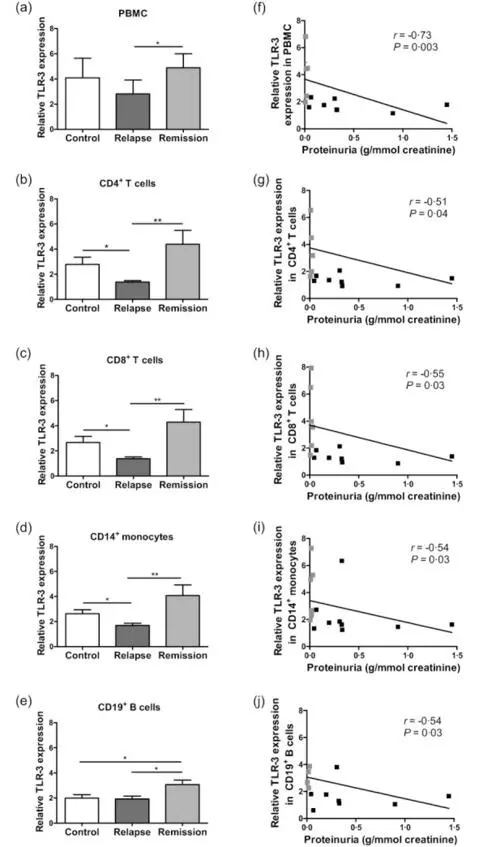

Эффективность кортикостероидов и иммуносупрессивных методов лечения для идиопатического нефротического синдрома, предрасполагает причастность иммунных клеток в патофизиологии заболевания. Дисфункция TLR-3 является причиной многих заболеваний почек иммунного происхождения, но остаются мало описано в исследованиях.

Мы исследовали экспрессию и регуляторную функцию системы TLR-3 в мононуклеарных клеток периферической крови (МКПК) от детей, в том числе 28 в рецидиве, в ремиссии 23 и 40 здоровых. Экспрессия TLR-3 была увеличена в клетках только в период ремиссии. Существует отрицательная корреляция между протеинурией и экспрессией TLR-3 в общей и основной подгрупп пациентов. Экспрессия ТЛР-8 также была увеличена как в CD4 (+) Т-клетках так и лимфоцитах в стадии ремиссии. Существует отрицательная корреляция между протеинурией и экспрессией TLR-8.

Тем не менее, экспрессия ТЛР-3 и tlr-8 нормализовалась во всех группах из 15 модулей пациентов в стадии ремиссии. Как ни парадоксально, интерферон (ИФН) регулирующий фактор трансактивации был увеличен во всех модулях пациентов. In vitro показатели секреции ИФН-α и интерлейкина-6 были увеличены спонтанно в модулях больных ремиссии, в то время как из всех модулей пациентов нарушение ИФН-α секреции после ТЛР-3 стимуляции. Таким образом, дисфункция сигнального пути TLR-3 могут быть вовлечены в патогенез.

Экспрессия TLR-3 в мононуклеарных клетках периферической крови (PBMC) и корреляция с протеинурией. ТЛР-3 экспрессия отражена на: (b) CD4+ Т-клетках, (в) Т-клетках CD8+, (d) СD14+ моноцитах, (e) содержание лимфоцитов в CD19+ в клетках методом проточной цитометрии и результаты выражаются как средняя интенсивность флуоресценции. Корреляция между уровнем протеинурии (г/ммоль креатинина) и tlr-3 экспрессией в (f) общий показатель корреляции, (g) т-клетки CD4+, (j) т-клетки cd8+, (h) СD14+ моноцитов с использованием ранговой корреляции в виде теста Спирмена.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу