МРТ головного мозга: умеренное расширение желудочков и субарахноидальных борозд. Очаговых изменений белого вещества не обнаружено.

Диагноз: прогрессирующий надъядерный паралич. Синдром легкой деменции.

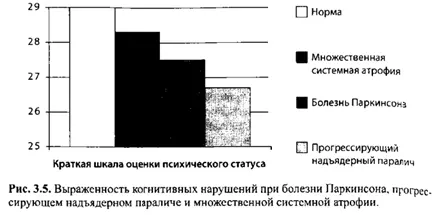

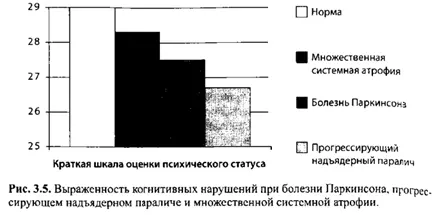

Таким образом, в клинической картине представлены основные типичные признаки ПНП: парез вертикального взора, нарушения равновесия, экстрапирамидные расстройства, разгибательная установка шеи, псевдобульбарный синдром и когнитивные нарушения. При этом когнитивные нарушения носят полифункциональный характер (страдает память, праксис, счет, речь), их выраженность ограничивает самостоятельность пациента, что свидетельствует о деменции.

Множественная системная атрофия

Термин «множественная системная атрофия» (МСА) был предложен в 1969 г. J.Graham и D.Oppenheimer в качестве объединяющего для целого ряда ранее описанных синдромов множественных системных поражений центральной нервной системы дегенеративного характера [28]. Для МСА характерно наличие акинетико-ригидного, пирамидного, мозжечкового синдромов и прогрессирующей вегетативной недостаточности, в различных комбинациях. Паркинсонизм встречается в дебюте МСА почти в половине случаев, а на развернутой стадии болезни имеет место у 90 % больных. Точных данных о частоте МСА в настоящее время нет. О распространенности этой патологии можно судить лишь косвенно по ее встречаемости среди пациентов специализированных отделений и центров паркинсонизма, где они составляют 10–20 % [39, 51].

Выделяют две клинические формы МСА: стриато-нигральная дегенерация (СНД) и оливопонтоцеребеллярная атрофия (ОПЦА). В первом случае заболевание начинается с симптомов паркинсонизма, а во втором — с признаков поражения мозжечка. Ранее в качестве отдельной формы выделяли также синдром Шая-Дрейджера, в клинической картине которого доминирует прогрессирующая вегетативная недостаточность. Однако последующие наблюдения показали, что прогрессирующая вегетативная недостаточность сопровождает любой вариант МСА [2, 39, 44].

Этиология, патогенез и патоморфология.Этиология и патогенез МСА остаются малоизученными. Как и при других дегенеративных заболеваниях ЦНС, предполагается роль генетических факторов. Однако большинство случаев МСА являются спорадическими.

Патоморфологическими маркерами МСА служат глиальные и нейрональные цитоплазматические включения, которые содержат альфа-синуклеин, а также гибель нейронов и глиоз. Указанные изменения максимально выражены в полосатых телах, особенно в дорсальных задних двух третях скорлупы. Также страдают наружная часть бледного шара, субталамическое ядро, голубое пятно, дорсальные ядра блуждающего нерва, черное вещество, нижние оливы, ядра моста, мозжечок и спинной мозг [2, 24, 44].

Клиническая картина.Центральной клинической характеристикой МСА, которая находит отражение в названии данного заболевания, является многосистемность поражения центральной нервной системы. Для обоснованного предположения о наличии МСА необходимо присутствие в клинической картине признаков дегенеративного поражения двух и более систем: пирамидной, эктрапирамидной, мозжечковой и вегетативной [2, 13, 39].

Стриато-нигральная форма МСА характеризуется синдромом паркинсонизма, который плохо реагирует на дофаминергическую терапию, в сочетании с пирамидными, вегетативными и мозжечковыми нарушениями. Симптомы паркинсонизма характеризуются более быстрым прогрессированием по сравнению с БП. Обычно отсутствуют классический паркинсонический тремор покоя и различия выраженности симптомов между правой и левой стороной.

Оливопонтоцеребеллярная форма МСА характеризуется исподволь возникающей и непрерывно прогрессирующей мозжечковой атаксией в виде нарушений походки, скандированной речи, горизонтального нистагма, атаксии в конечностях. Мозжечковые расстройства сопровождаются признаками поражения других двигательных церебральных систем (пирамидной, экстрапирамидной), а также прогрессирующей вегетативной недостаточностью.

Клинический диагноз МСА базируется на следующих признаках [1, 2, 22]:

• вегетативная недостаточность, т. е. одно из следующего:

— ортостатическая гипотензия: снижение при вставании систолического артериального давления на 30 мм рт. ст. и/или диастолического артериального давления на 15 мм рт. ст.;

Читать дальше