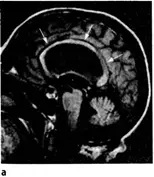

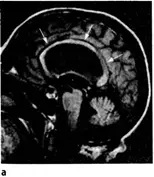

Рис. 2.2.Идиопатическая нормотензивная гидроцефалия.

а. Сагиттальный срез МРТ головного мозга в Τ1-режиме,

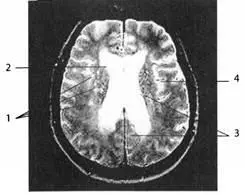

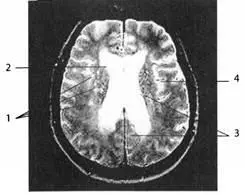

б. Аксиальный срез МРТ головного мозга в Т2-режиме. Стрелками показано расширение боковых желудочков.

Нейровизуализация играет важную роль в диагностике одной из потенциально обратимых форм деменции — нормотензивной гидроцефалии. При этом KT или МРТ головного мозга выявляет преимущественно внутреннюю гидроцефалию, максимально выраженную в области передних рогов боковых желудочков (рис. 2.2).

Наличие сосудистых изменений на KT или МРТ головного мозга является обязательным для подтверждения сосудистой этиологии когнитивных нарушений. При этом наиболее надежным диагностическим признаком являются инфаркты мозга, которые проявляются в виде различного диаметра кист («завершенные инфаркты») или очаговых изменений белого и серого вещества без формирования кисты («незавершенные инфаркты»). Диффузные изменения белого вещества (лейкоареоз) также чаще всего отражают наличие сосудистой мозговой недостаточности, но в небольшом числе случаев могут быть следствием дисметаболических, инфекционных, ликвородинамических, инволютивных и других патологических процессов (рис. 2.3).

Рис. 2.3.МРТ головного мозга пациента с сосудистой деменцией. Множественные лакунарные инфаркты (7), симметричное расширение боковых желудочков (2), перивентрикулярный (3) и субкортикальный (4) лейкоареоз.

Основным нейровизуализационным признаком дегенеративных заболеваний головного мозга является прогрессирующий атрофический процесс, локализация, характер и степень которого зависят от нозологической формы и тяжести заболевания. Следует оговориться, что имеются некоторые ограничения в интерпретации данных, полученных при KT или МРТ у пациентов с предполагаемыми нейродегенеративными заболеваниями. Так, расширение субарахноидальных пространств в определенных отделах головного мозга необязательно связано с текущим патологическим процессом, но может быть врожденным и представлять собой индивидуальную норму или быть обусловленным нормальным старением. Поэтому убедительное заключение о наличии диагностически значимого атрофического процесса иногда можно сделать на основании повторных нейровизуализационных исследований с интервалом около 6 мес.

С другой стороны, на начальных стадиях нейродегенеративных процессов структурные атрофические изменения могут отсутствовать или быть выражены в минимальной степени. В этом случае отсутствие изменений при рутинных KT- или МРТ-исследованиях необязательно противоречит предполагаемому диагнозу того или иного дегенеративного заболевания. Более высокой чувствительностью на начальных стадиях нейродегенеративных заболеваний обладают методы функциональной визуализации, такие как ПЭТ и ОФЭКТ. Применение данных методик позволяет выявить изменения церебрального метаболизма и перфузии еще до формирования клинически значимой церебральной атрофии.

Как уже отмечалось выше, локализация структурных или функциональных изменений зависит от конкретной нозологической формы нейродегенеративного процесса. Так, для болезни Альцгеймера характерно преимущественное поражение глубинных отделов височных долей (атрофия гиппокампа) и коры теменных долей головного мозга (см. рис. 2.1). При деменции с тельцами Леви отмечается значительное расширение задних рогов боковых желудочков, что свидетельствует о теменно-затылочной атрофии (рис. 2.4). Лобно-височная дегенерация характеризуется атрофией лобных и передних отделов височных долей головного мозга, часто только с одной или преимущественно с одной стороны (рис. 2.5).

Алгоритм диагностического поиска

Жалобы на снижение памяти или других когнитивных способностей, высказанные пациентом или его близкими, являются основанием для проведения специальной клинико-психологической оценки когнитивной сферы. Такая оценка должна включать как минимум скрининговые нейропсихологические шкалы, такие как Краткая шкала оценки психического статуса, Батарея тестов для оценки лобной дисфункции и тест рисования часов. Если указанные методики выявляют нарушения, можно предположить наличие у больного тяжелых или умеренных когнитивных расстройств. При этом диагноз тяжелых когнитивных расстройств правомерен в тех случаях, когда отмечается профессиональная и/или социальная дезадаптация в результате имеющихся нарушений.

Читать дальше