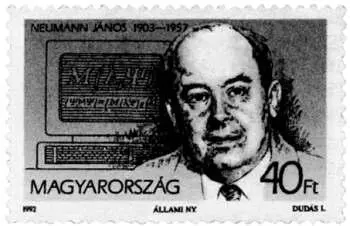

Помимо открытий в области логики, Джон фон Неймансовершил важный вклад в квантовую механику.

Прибыв в Кёнигсберг в качестве приглашенной звезды, Джон фон Нейман вскоре понял, что его затмил актер второго плана, рассказавший о том, что именно могло присниться фон Нейману. Вернувшись домой, давний коллега Гильберта обнаружил, что если рассуждения австрийского математика верны, то непротиворечивость арифметики нельзя доказать в рамках самой арифметики. Фон Нейман сообщил об этом Гёделю 20 ноября 1930 года, всего через три дня после того, как Гёдель отправил в журнал Monatshefte fur Mathematik und Physik рукопись статьи «О формально неразрешимых предложениях Principia Mathematica и родственных систем I » с аналогичным выводом. Фон Нейман проникся уважением к своему коллеге, и когда весной 1931 года статья была опубликована, он прервал курс лекций в Берлине, чтобы объяснить важность открытия Гёделя, а 20 лет спустя вспоминал этот момент как «веху, видимую издалека, во времени и пространстве».

В дни проведения Кёнигсберской конференции в этом же городе находился и Давид Гильберт — он был приглашен на встречу общества немецких ученых, чтобы выступить с речью на тему «Логика и понимание природы». Эта речь прозвучала на следующий день после того, как Гёдель сделал свое заявление, и весьма вероятно, что он также находился среди ее слушателей. В своем выступлении Гильберт горячо провозгласил, что в математике не существует неразрешимых задач: «Не надо верить тем, кто сегодня с философической миной и тоном превосходства пророчит закат культуры, и впадать в ignorabimus [3] Сокращение латинского изречения ignoramus et ignorabimus , то есть «не знаем и не узнаем». Это изречение было взято из доклада немецкого физиолога Эмиля Дюбуа-Реймона «О пределах познания природы» (1872), в котором он выразил пессимизм по поводу ограниченности научного знания.

. Нет для нас, математиков, никакого ignorabimus , и, по моему убеждению, нет его и для естественных наук вообще.

Вместо дурацкого ignorabimus провозгласим наш контрлозунг: мы должны знать — мы будем знать!» Эхо выступления Гильберта еще не стихло, когда он узнал, что его программа находится под угрозой.

Теоремы о неполноте

До заявления Геделя программа Гильберта давала все основания рассчитывать на успех: ее первый этап, формализация математики, по всей видимости, был завершен Расселом и Уайтхедом в книге «Начала математики», а различные логики пытались доказать непротиворечивость классических формальных систем начиная с арифметики. Хотя еще во введении к своей докторской диссертации Гёдель предположил невозможность существования «истинных высказываний, которые нельзя вывести в рассматриваемой системе», он стремился не положить конец мечтам Гильберта, а доказать правильность его программы. Однако последние открытия того времени говорили об обратном: исследования Гаусса в области геометрии отрицали возможность создания идеально точной карты Земли; Эварист Галуа(1811–1832) доказал, что почти никакое алгебраическое уравнение нельзя решить простыми методами, а Вернер Гейзенберг(1901–1976) поставил новые задачи перед наукой, введя принцип неопределенности, согласно которому нельзя одновременно с точностью определить положение электронов и их скорость.

Теоремы Гёделя сделали очевидными все ограничения, присущие аксиоматическому методу: если в первой главе мы объясняли, что обязательными свойствами любой формальной системы являются непротиворечивость (полное отсутствие противоречий), рекурсивная перечислимость (возможность отделить аксиомы от прочих высказываний) и полнота (истинное и доказуемое полностью совпадают), то Гёдель показал, что арифметика не может обладать всеми тремя этими свойствами одновременно. Согласно его трудам, никакая рекурсивно перечислимая и непротиворечивая система аксиом арифметики не может быть полной, то есть всегда будут существовать какие-либо истинные свойства чисел, которые нельзя будет доказать исходя из аксиом арифметики. В этом и заключается суть теоремы Гёделя о неполноте, которую специалисты называют первой теоремой Геделя, так как, помимо нее, он доказал и вторую теорему, в которой утверждается, что высказывание «арифметика является непротиворечивой» являет собой пример неразрешимого высказывания. К таким же выводам по результатам конференции в Кёнигсберге пришел и фон Нейман.

Читать дальше