О влиянии Эйлера на математику последующих эпох лучше всего скажет классическая фраза Лапласа: «Читайте, читайте Эйлера — он учитель всех нас!». Или процитируем Гаусса: «Изучение трудов Эйлера остается лучшей школой в различных областях математики и не может быть заменено ничем другим».

* * *

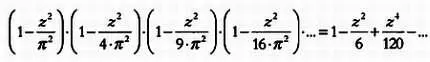

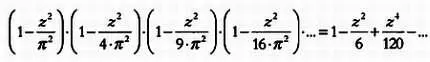

Нетрудно видеть, что число, которое умножается на z 2в полученном выражении, равно сумме чисел, на которые умножается z 2в левой части равенства. Также нетрудно показать, что это соотношение верно для любого числа сомножителей в этом произведении. Эйлер понял: все, что верно для конечных произведений и сумм, верно и для бесконечных. Иными словами, если мы запишем:

(1 - az 2)·(1 - bz 2)·(1 - cz 2)·… = 1 - Az 2+ Bz 4- Cz 6+…,

то A = а + Ь + с + …

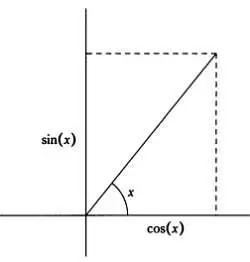

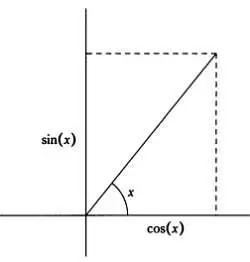

Далее Эйлер ввел в игру функцию синуса. Синус и косинус — две основные тригонометрические функции. Они определяются очень просто. Изобразим угол х на координатной плоскости следующим образом: одной из сторон угла будет горизонтальная ось, вторая сторона угла будет иметь длину, равную 1. Синус определяется как длина проекции этой стороны угла на вертикальную ось, косинус — как длина проекции этой стороны на горизонтальную ось, что показано на следующем рисунке.

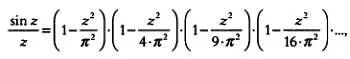

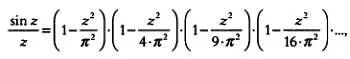

Эйлер последовательно рассмотрел два разложения функции синуса в ряд. Один из этих бесконечных рядов открыл сам Эйлер:

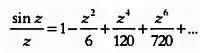

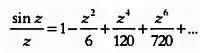

где знаменатели дробей — квадраты натуральных чисел, умноженные на квадрат числа 71. Второе разложение синуса в бесконечный ряд открыл Ньютон:

Здесь знаменатели представляют собой факториалы последовательных чисел. Напомним, что факториал произвольного числа n определяется как произведение всех чисел, меньших n: n ·( n — 1)·( n — 2)· … ·3·2·1. Следовательно, знаменатели в представленной выше формуле равны факториалам показателя степени z плюс 1.

Иными словами, если показатель степени z равен 2, то знаменатель будет факториалом 3: 3·2·1 = 6; если показатель степени z равен 4, то знаменатель будет равен факториалу 5: 5·4·3·2·1 = 120, и так далее.

Так как оба этих ряда представляют собой разложение одной и той же функции синуса, они должны быть равны, в частности:

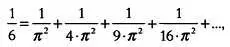

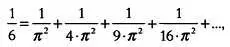

Согласно изложенному в предыдущем абзаце, получим:

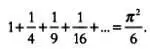

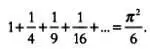

или, что аналогично:

Таким образом, суммой чисел, обратных квадратам натуральных чисел, будет квадрат числа π , разделенный на 6.

Размышления Харди применительно к практике

Теперь вернемся к рассуждениям Харди о двух основных свойствах, которые наделяют математическую идею эстетической ценностью. Харди писал: «Два качества играют существенную роль: общность и глубина идеи, но ни одно из них не поддается определению легко и просто».

Говоря об общности математической идеи, Харди уточнял: «Значительная математическая идея, серьезная математическая теорема должна обладать "общностью" в каком-то следующем смысле. Идея должна быть составляющей частью многих математических конструкций, используемых в доказательствах многих теорем различного рода. Теорема должна быть такой, что даже если первоначально она сформулирована в весьма частном виде (как теорема Пифагора), она должна допускать существенное обобщение и быть типичной для целого класса теорем аналогичного рода. Отношения, выявляемые в ходе ее доказательства, должны связывать многие различные математические идеи». Чтобы у читателя не осталось никаких сомнений относительно того, насколько сложно точно определить «общность», Харди писал: «Всё это очень смутно и требует многочисленных уточнений».

Рассмотрим пример, приведенный Эйлером: обладает ли ряд Эйлера общностью в том смысле, в каком трактовал это свойство Харди? Да, этот ряд действительно обладает общностью, причем в нескольких значениях.

Читать дальше