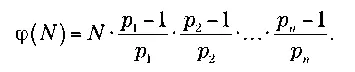

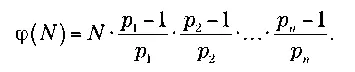

Гаусс вывел общую формулу для вычисления φ(Ν). Если мы разложим N на простые множители ρ 1,ρ 2, ...,р n, то получим N = р 1 m 1, p 2 m 2· ... · p n m n, где p iпростые числа, a m i— кратность их повторения. Формула имеет вид:

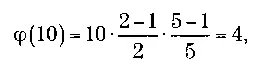

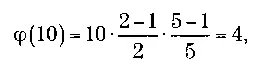

Если применить формулу к N= 10, то

чего и следовало ожидать.

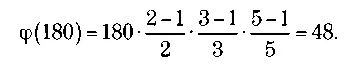

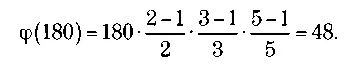

Формула зависит от простых чисел, на которые раскладывается N, а не от кратности их повторения. В случае с N = 180 получается, что 180 = 2² · З² · 5, следовательно,

Раздел заканчивается доказательством основной теоремы о многочленных сравнениях. Так, сравнение степени m,

a mx m+ a m-1x m-1+ ··· +а 1x + b == 0 (mod р),

модуль которой р — простое число, не являющееся делителем а m, может быть решена не более чем m различными способами или не может иметь больше m корней, не сравнимых по модулю р.

В разделе III, озаглавленном De residuis Potestatum («О степенных вычетах»), говорится о квадратичных вычетах и вычетах большей степени. Если заданы целые числа тип, где m не является делителем n, и если существует такое число x, что х² = m (mod n), говорят, что m — квадратичный вычет по модулю n; в противном случае говорят, что m — квадратичный невычет по модулю n. Например: 13 — квадратичный вычет по модулю 17, поскольку уравнение х² == 13 (mod 17) имеет в качестве решений х = 8, 25, 42, поскольку 8² = 64, что при делении на 17 дает 13 в остатке, 25² = 625, что при делении на 17 вновь дает 13 в остатке, и то же самое происходит с 42² = 1764.

В разделе доказывается малая теорема Ферма: np- 1== 1 (mod p), где р — простое число, не являющееся делителем n. То есть если р — простое число, которое не является делителем n, то n p-1всегда делится на р. Для случая n = 8 np = 5 получается, что 8 4-1 = 4095, а это делится на 5. Для получения этого результата Гаусс воспользовался формулой бинома Ньютона, сформулированной для сравнений. Следствием является теорема Вильсона, в которой говорится, что если задано простое число р, то

1·2·3·...·(p-1) = (p-1)! == -1 (mod p).

Произведение всех чисел, меньших заданного простого, при добавлении единицы всегда делится на это число. Если, например, мы выберем 7, то 6! = 720, а 721 делится на 7.

Три первых раздела представляют собой системное введение в теорию чисел и готовят почву для разделов IV и V.

Главный итог раздела IV — это знаменитый квадратичный закон взаимности. Теорема (в виде гипотезы) была сформулирована Эйлером в 1742 году в его письме Гольдбаху. Полвека спустя, в 1798 году, Лежандр опубликовал доказательство, основанное на недоказанных аргументах, так что первое правильное доказательство теоремы принадлежало Гауссу, который называл ее золотой теоремой. В книге Гаусса она сформулирована в следующем виде:

Если р — простое число вида 4n + 1, то +p — вычет (или невычет) по модулю любого простого числа, которое, взятое в положительной форме, является вычетом (или невычетом) по модулю p. Если р имеет вид 4n + 3, то -р обладает тем же свойством.

Скобки в теореме указывают на то, что результат может быть прочитан при исключении содержимого скобок или при включении их при замене непосредственно предшествующего выражения. Проще говоря, существует взаимность между парой сравнений х² == q (mod р) и х² == р (mod q), где р и q — простые числа. То есть если мы можем проверить первое сравнение (х² == q (mod p)), то автоматически проверяется и второе (х² == р (mod q)); и если первое неверно, то неверно и второе. Есть одно исключение, которое состоит в том, что как p, так и q в остатке дают 3, когда делятся на 4; в этом случае одно и только одно из сравнений верно.

Доказательство Гаусса начинается с эвристических соображений, результатом чего является закон для определенных простых чисел. Затем ученый переходит, по индукции, к доказательству общего случая. Это доказательство очень обширное, в нем отдельно рассматриваются восемь различных случаев. Петер Густав Дирихле, который был учеником немецкого математика и одним из главных читателей его книги, упростил доказательство, сократив число случаев до двух. Гаусс заканчивает раздел другими результатами, выводимыми из его теоремы. Только за это доказательство он достоин звания одного из самых талантливых математиков своего времени, но в этой работе будут и другие, не менее важные идеи.

Читать дальше