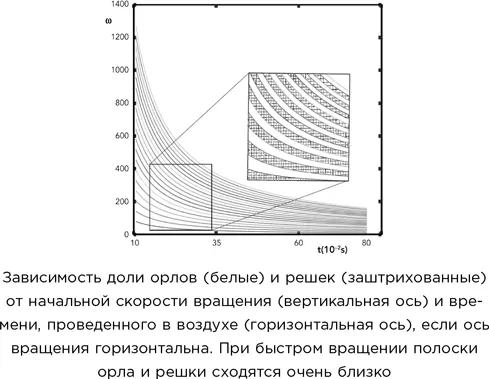

Перси Диаконис, Сьюзен Холмс и Ричард Монтгомери показали, что на самом деле бросание монетки – не совсем «честная» жеребьевка. Существует небольшой, но заметный сдвиг вероятности: при бросании монетка с несколько большей вероятностью падает на ту же сторону, на которой она лежала на большом пальце. В реальности вероятность ее падения именно в таком положении составляет приблизительно 51 %. В своем исследовании ученые предполагали, что монетка при падении не подскакивает, что разумно при падении на землю, особенно в траву, или для того случая, когда ее ловят на лету, но не тогда, когда она падает на деревянный стол.

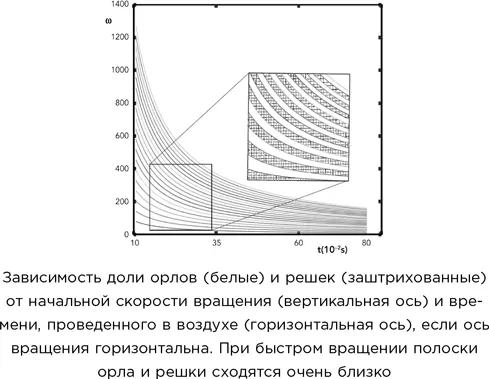

Вероятность 51 % становится статистически значимой только после примерно 250 000 бросков. Возникает этот сдвиг потому, что ось, вокруг которой вращается монетка, может и не быть горизонтальной. В предельном случае представьте, что ось располагается под прямым углом к монетке, так что монетка, вращаясь, всегда остается горизонтальной, как гончарный круг. В таком случае она всегда будет приземляться той же стороной, которой лежала, то есть вероятность ее непереворачивания составит 100 %. Другой предельный случай – ось горизонтальна, и монетка кувыркается в воздухе. Хотя в принципе конечное состояние монетки в этом случае определяется начальной вертикальной скоростью и скоростью вращения в воздухе, даже небольшие ошибки в этих параметрах приводят к тому, что монетка падает той же стороной кверху лишь в 50 % случаев. При таких бросках небольшие ошибки приводят к случайному взаимодействию механической системы и монетки.

Как правило, ось вращения монетки не находится ни в одном из крайних положений, а расположена в каком-то промежуточном, близком к горизонтали. Поэтому возникает легкий сдвиг вероятности в сторону падения той же стороной вверх. Подробные расчеты дали 51 % вероятности. Эксперименты с монеткобросательным автоматом подтвердили этот результат с разумной достоверностью.

На практике бросание настоящей монетки все-таки дает случайный результат с 50 % вероятностью, причем вовсе не по приведенным причинам. Дело в том, что начальная ориентация монетки на пальце тоже случайна. Если говорить о длинных сериях, то монетка в половине случаев взлетает орлом кверху, а в половине – решкой кверху. Это снимает сдвиг на 1 %, потому что при броске неизвестно, из какого именно положения стартует монетка.

Дополнительную информацию см. в главе «Загадки разгаданные».

Предположим, что Алиса и Боб – традиционные участники криптографической переписки – хотят сыграть в покер, точнее, в пятикарточный стад. Но Алиса живет в Австралии, в Алис-Спрингс, а Боб – в Англии, в Боббингтоне. Но возможно, они могли бы пересылать друг другу карты по почте? Главная проблема – как раздать карты, то есть дать каждому игроку «в руки» по пять карт. Как могут при этом оба игрока быть уверены, что каждому из них достались карты из одной колоды и что второй игрок их не знает?

Если Боб просто отправит Алисе в конверте пять карт, она не сможет быть уверена, что он их не видел; более того, когда Боб выкладывает карты, которые будто бы находятся у него на руках, она не может быть уверена, действительно ли у него только пять карт, или в его распоряжении находится вся остальная колода и он только делает вид, что использует только законные пять карт, сданные ему в начале игры.

Как ни удивительно, способ играть в такие карточные игры, как покер, по переписке, по телефону или через Интернет существует, причем без всякой опасности, что кто-то из игроков при этом обманывает. Алиса и Боб могут создать шифр, воспользовавшись теорией чисел, и прибегнуть к сложному обмену посланиями. Такой метод известен как «протокол с нулевым разглашением» – способ убедить собеседника в том, что ты обладаешь каким-то конкретным знанием, не раскрывая, в чем это знание состоит . Так, вы могли бы убедить онлайновую банковскую систему в том, что знаете секретный код, записанный на обороте кредитной карты, не передавая при этом никакой полезной информации о самом коде.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу