Используя методы топологии, Смэйл, Арнольд и их коллеги доказали, что странные решения, смущавшие Пуанкаре, оказываются неизбежным следствием странных аттракторов в уравнениях. Странный аттрактор – запутанное движение, к которому система неизбежно приходит. Его можно наглядно представить в виде очертаний в пространстве состояний (которое отражает изменение состояний системы), образованном переменными, которые описывают систему. Аттрактор Лоренца, описывающий уравнения Лоренца, немного похож на маску Одинокого рейнджера, только каждая из ее кажущихся поверхностей имеет бесконечно много слоев.

Сама структура аттракторов объясняет любопытную особенность хаотичных систем: они предсказуемы в кратком периоде (в отличие, например, от бросков костей), но непредсказуемы в длительном. Почему невозможно несколько краткосрочных предсказаний объединить вместе для создания долгосрочного? Потому что точность, с которой мы можем описать хаотичную систему, размывается со временем, и чем дальше, тем быстрее, и возникает такой горизонт для предсказаний, за который мы не в состоянии заглянуть. Тем не менее система остается на том же странном аттракторе – хотя ее траектория вдоль аттрактора существенно меняется.

Это изменяет наш взгляд на эффект бабочки. Насекомые могут только подталкивать погоду по одному и тому же странному аттрактору, и это всегда вполне правдоподобная погода. Она лишь слегка отличается от того, что могло бы быть без бабочек.

Давид Рюэль и Флорис Такенс очень быстро нашли потенциальное применение странным аттракторам в физике: обескураживающая проблема турбулентных течений. Стандартные уравнения потока жидкости, известные как уравнения Навье – Стокса, являются дифференциальными в частных производных и как таковые детерминированы. Обычный тип потока жидкости, с ламинарным (струйчатым) течением, – гладкий и постоянный, точно такой, как вы могли бы ожидать от детерминированной теории.

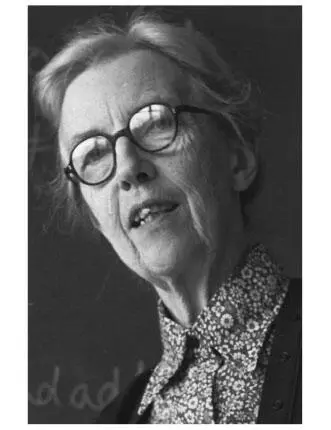

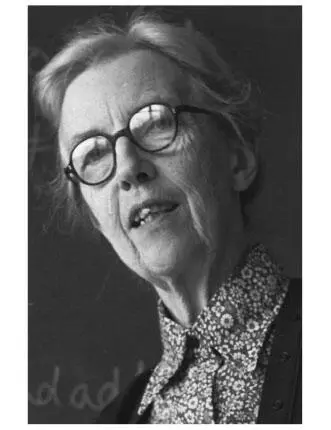

МЭРИ ЛЮСИ КАРТРАЙТ 1900–1998

Когда Мэри Картрайт в 1923 г. закончила Оксфордский университет, она стала пятой женщиной, получившей здесь диплом математика. Недолго поработав преподавателем, она защитила докторскую диссертацию в Кембридже. Хотя официально ее руководителем считался Годфри Харди, на самом деле она работала с Эдвардом Титчмаршем, поскольку Харди в то время был занят в Принстоне. Темой ее диссертации был комплексный анализ. В 1934 г. она была назначена младшим преподавателем в Кембридже и в 1936 г. стала руководителем научного направления в Гиртон-колледже.

В 1938 г. в сотрудничестве с Джоном Литлвудом она выполняла заказ Департамента научных и промышленных исследований по дифференциальным уравнениям, необходимым для работы радаров. Ученые открыли, что решения этих уравнений чрезвычайно сложны; это были первые предвестники такого явления, как хаос. Благодаря этой работе Картрайт в 1947 г. стала первой женщиной, избранной членом Королевского общества. В 1948 г. она получила пост главы Гиртона и с 1959 по 1968 г. читала лекции в Кембридже. Она была удостоена многих наград, а в 1969 г. стала дамой-командором ордена Британской империи.

А вот другой тип потока, турбулентный, вовсе не такой ровный: он нерегулярный и едва ли не случайный. Предыдущие теории описывали турбулентный поток либо как особенно сложную комбинацию из слагаемых, каждое из которых очень простое и регулярное само по себе, либо как искаженные турбулентным режимом уравнения Навье – Стокса. Однако Рюэль и Такенс выдвинули третью теорию. Они предположили, что турбулентность есть физическое проявление странного аттрактора.

Поначалу эта теория вызвала изрядный скептицизм, но сейчас мы уже знаем, что она верна по сути, хотя некоторые ее детали вызывают вопросы. Последовали другие успешные ее применения, и слово «хаос» стало признанным названием для такого поведения.

Пора обратить внимание на вторую тему этой главы. В 1870–1930 гг. многие математики независимо друг от друга увлеклись изобретением невозможных форм с единственной целью доказать ограниченность классического анализа.

На самых ранних порах развития исчисления математики пришли к выводу, что всякая непрерывная изменяющаяся величина почти везде должна иметь вполне определенный темп изменения. Например, предмет, непрерывно движущийся в пространстве, имеет четко определенную скорость, за исключением относительно редких моментов, когда она резко меняется. Однако в 1872 г. Карл Вейерштрасс доказал, что это давнишнее утверждение неверно. Предмет может двигаться непрерывно, но так нерегулярно, что его скорость будет резко меняться в любой момент. Это значит, что на самом деле он не имеет разумной скорости вообще.

Читать дальше

![Йэн Стюарт Укрощение бесконечности. История математики от первых чисел до теории хаоса [litres] обложка книги](/books/419776/jen-styuart-ukrochenie-beskonechnosti-istoriya-matema-cover.webp)

![Анна Одувалова - Высшая школа хаоса [litres]](/books/384215/anna-oduvalova-vysshaya-shkola-haosa-litres-thumb.webp)

![Ольга Пашнина - Богиня хаоса [litres]](/books/391340/olga-pashnina-boginya-haosa-litres-thumb.webp)

![Роджер Желязны - Владения Хаоса [litres]](/books/393502/rodzher-zhelyazny-vladeniya-haosa-litres-thumb.webp)

![Сара Бреннан - Дочь хаоса [litres]](/books/400527/sara-brennan-doch-haosa-litres-thumb.webp)

![Йэн Стюарт - Математика космоса [Как современная наука расшифровывает Вселенную]](/books/429584/jen-styuart-matematika-kosmosa-kak-sovremennaya-nau-thumb.webp)