Для начала скажем, что интегрируемые случаи были открыты методом проб и ошибок. По мере того как математики набирались опыта, они начинали выявлять кое-какие общие принципы. Самые известные из них – законы сохранения, в которых обозначены сохраняющиеся величины, то есть величины, которые не меняются в процессе движения. Самая знакомая из этих величин – энергия. При отсутствии трения полная энергия механической системы остается постоянной. Еще сохраняются импульс и момент импульса. Если сохраняющихся величин достаточно, ими можно воспользоваться, чтобы вывести решение, – и тогда система интегрируема. Исторически сложилось, что интегрируемые случаи движения твердого тела называют «волчками».

До Ковалевской было известно два интегрируемых волчка. Один из них – волчок Эйлера, твердое тело, не подверженное действию внешних закручивающих сил (моментов кручения). Второй – волчок Лагранжа, вращающийся вокруг своей оси на плоской горизонтальной поверхности с вертикально действующей силой тяжести. Лагранж открыл, что эта система интегрируема, если волчок обладает симметрией вращения. Ключевой аспект в обоих случаях – моменты инерции волчка; это говорит о том, какой момент кручения (закручивающая сила) необходим для того, чтобы увеличить угловую скорость вращения волчка вокруг заданной оси на заданную величину. У любого твердого тела имеется три особых момента инерции, которые считают определяющими. Во времена Софьи Ковалевской каждый математик, разбирающийся в механике, знал о волчках Эйлера и Лагранжа. Он знал также – или думал, что знает, – что эти волчки – единственные интегрируемые случаи, больше таких нет. Так что открытие третьего типа волчка, сделанное Ковалевской, стало для всех шоком. Более того, этот случай не полагался на симметрию – а математики уже поняли и начинали привыкать к тому, что симметрия помогает решать уравнения. Вместо этого в новом решении использовались загадочные свойства волчка, у которого один определяющий момент инерции вдвое меньше двух других. Мы теперь точно знаем, что больше интегрируемых случаев не существует.

Системы, которые не являются интегрируемыми, могут быть исследованы другими способами, к примеру при помощи численных приближений. Часто при этом системы демонстрируют детерминистический хаос: нерегулярное поведение, возникающее в результате действия неслучайных законов. Но даже сегодня физики, инженеры и математики испытывают большой интерес к интегрируемым системам: они легче для понимания и представляют собой редкие островки регулярности в океане хаоса. Исключительная природа таких случаев делает их особыми – и потому достойными подробного изучения. Волчок Ковалевской стал классикой математической физики.

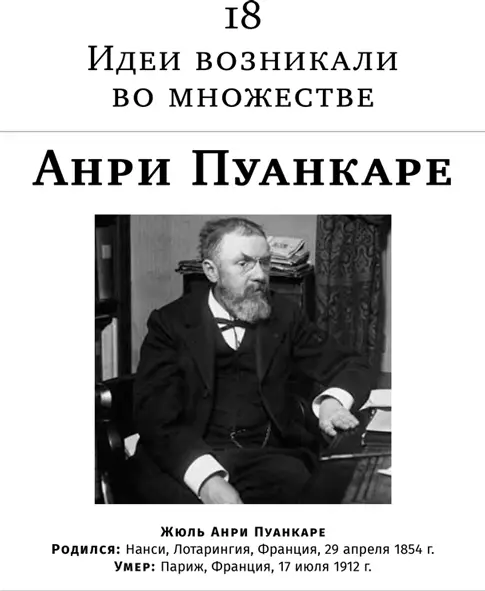

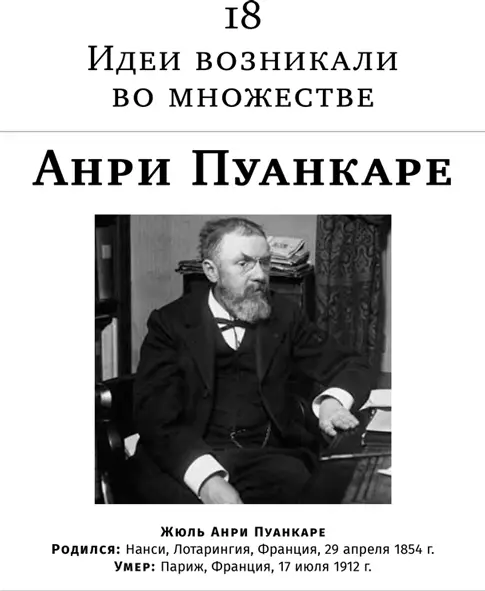

18. Идеи возникали во множестве. Анри Пуанкаре

Архимеда идеи осеняли в ванне. Анри Пуанкаре они осеняли при входе в омнибус.

Пуанкаре был одним из самых изобретательных и оригинальных математиков своего времени. Кроме того, он написал несколько бестселлеров – научно-популярных книг на основе лекций, прочитанных в Парижском психологическом обществе. Пуанкаре интересовался процессом мышления у математиков и придавал особое значение подсознанию. В книге «Наука и метод» (Science and Method) он приводит пример из собственного опыта:

В течение двух недель я старался доказать, что невозможна никакая функция, которая была бы подобна тем, которым я впоследствии дал название фуксовых функций; в то время я был еще весьма далек от того, что мне было нужно. Каждый день я усаживался за свой рабочий стол, проводил за ним один-два часа, перебирал большое число комбинаций и не приходил ни к какому результату. Но однажды вечером я выпил, вопреки своему обыкновению, чашку черного кофе; я не мог заснуть; идеи возникали во множестве; мне казалось, что я чувствую, как они сталкиваются между собой, пока, наконец, две из них, как бы сцепившись друг с другом, не образовали устойчивое соединение. Наутро я установил существование класса функций Фукса, а именно тех, которые получаются из гипергеометрического ряда; мне оставалось лишь сформулировать результаты, что отняло у меня всего несколько часов [25] Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1990.

.

Затем он описывает в некоторых подробностях собственный опыт, указывая с самого начала, что слушателям (или читателям) не обязательно понимать, что означают технические термины в его рассказе. Можно просто считать их заместителями неких продвинутых математических понятий.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу