* * *

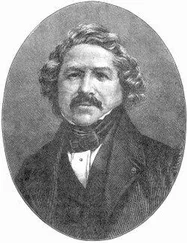

В этом большом прорыве в равной степени участвовал еще один математик – Янош Бойяи. Его идеи вышли в печатном виде в 1832 г. как приложение к «Эссе для любознательных юношей с рассказом об элементах математики» его отца Фаркаша Бойяи (свои статьи, издававшиеся на немецком языке, он подписывал «Вольфганг Бойяи»); называлось оно «Приложение, содержащее науку о пространстве, абсолютно истинную, не зависящую от истинности или ложности XI аксиомы Евклида (что a priori никогда решено быть не может)». Как правило, львиную долю заслуг в превращении неевклидовой геометрии в значительную область математики приписывают Бойяи и Лобачевскому, но предыстория вопроса включает еще четырех ученых, которые либо отказывались публиковать свои идеи, либо публиковали их, но не встречали понимания.

Фердинанд Швейкарт исследовал «астральную геометрию», развивая случай с острыми углами из работы Саккери. Он отослал рукопись Гауссу, но так и не опубликовал ее. Он посоветовал своему племяннику Францу Тауринусу продолжить эту работу, и в 1825 г. Тауринус опубликовал «Теорию параллельных прямых». В его «Первых элементах геометрии» 1826 г. утверждается, что случай тупых углов тоже приводит к разумной неевклидовой «логарифмически-сферической» геометрии. Работа не привлекла никакого внимания, и автор в отчаянии сжег оставшиеся экземпляры. Один из учеников Гаусса Фридрих Вахтер тоже писал про аксиому о параллельных – и тоже не был замечен.

Чтобы дополнительно запутать всю эту историю, Гаусс первым, еще в 1800 г., понял, что проблема аксиомы о параллельных связана не с реальным пространством, а с внутренней логикой Евклидовой геометрии. Линии, начерченные по линейке на листе бумаги, не в состоянии прояснить ответ. Может быть, если бы вы взяли достаточно большой лист бумаги, они встретились бы через миллион километров. А может быть, если вы построите множество точек, равноудаленных от какой-то определенной прямой, то результирующая линия окажется не прямой . Разбираясь с этой возможностью, Гаусс, вполне может быть, надеялся, подобно Саккери, получить в конечном итоге противоречие. Вместо этого он получил растущее число элегантных, убедительных, взаимно непротиворечивых теорем и к 1817 г. был убежден в возможности логически непротиворечивых геометрий, отличных от Евклидовой. Но он ничего не публиковал на эту тему, заметив в одном письме 1829 г., что «может пройти очень долгое время, прежде чем я опубликую свои исследования по этому вопросу: мало того, этого может и не произойти при моей жизни, ибо я опасаюсь “криков невежд”».

Вольфганг Бойяи, будучи старым другом Гаусса, написал великому математику с просьбой прокомментировать (положительно, как он надеялся) эпохальное исследование сына. Ответ Гаусса разрушил его надежды:

Похвалить [работу Яноша] значило бы похвалить самого себя. В самом деле, все содержание его работы, путь, выбранный вашим сыном, результаты, к которым он пришел, совпадают почти полностью с размышлениями, занимавшими отчасти мой разум последние 30 или 35 лет. Поэтому я в нерешительности. Если говорить о моей собственной работе, из которой я до настоящего момента мало что предал бумаге, то моим намерением было не разрешить ее публикацию при моей жизни… Поэтому для меня приятным сюрпризом стало то, что я избавлен от этой проблемы, и я очень рад, что именно сын моего старого друга делает этот шаг, обгоняя меня, столь замечательным образом.

Все очень хорошо, но совершенно несправедливо, ведь Гаусс ничего по этому вопросу не публиковал. Конечно, отозваться с похвалой о радикальных идеях Яноша значило бы навлечь на свою голову «крики невежд». Похвалить в частном порядке, приватно, значило уклониться от ответа – и Бойяи-старший, и Гаусс это прекрасно понимали.

Лобачевский не знал, что по крайней мере два математика – Гаусс и Бойяи – уже занимались этой проблемой. Аксиома о параллельных подразумевает существование единственной прямой, параллельной к заданной и проходящей через заданную точку, и для начала он рассмотрел возможность того, что это утверждение ошибочно. Лобачевский заменил его утверждением о существовании множества таких прямых, чья «параллельность» означала, что прямые «не пересекаются, как бы далеко их ни продолжили». Он подробно проработал следствия из такого допущения. Он не доказал, что его геометрическая система логически непротиворечива, но не сумел и привести рассуждения к какому-нибудь противоречию; более того, убедился, что никакого противоречия здесь возникнуть не может. Мы сегодня называем его систему гиперболической геометрией, и она соответствует случаю острых углов Саккери. Тупые углы приводят к эллиптической геометрии, очень похожей на сферическую. Бойяи исследовал оба случая, тогда как Лобачевский ограничился только гиперболическим вариантом.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу