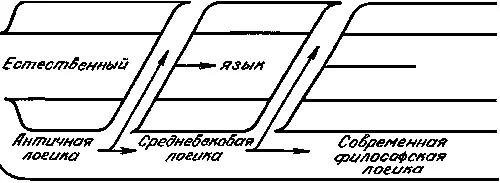

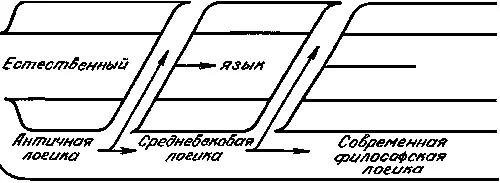

Рис. 1. Историческое развитие языково-мыслительных и математико-формализованных средств познания.

Подводя итог сказанному в этой главе, приведем схему подготовки и развития формализованных средств научного исследования, сделавших возможными современные достижения кибернетики и логики (рис. 1).

Как мы видим, все и в самом деле началось с обычного слова, с обиходного языка — необходимого условия мышления. В языке, этом драгоценнейшем из богатств человечества, образовались зародыши формализованного аппарата: с одной стороны, формальная логика, с другой стороны, арифметика (выразительные средства для описания чисел и их отношений) и доэллинская геометрия (средства для описания линий и фигур и их свойств). На определенной стадии культурного развития эти механизмы были экстрагированы из языка и стали развиваться самостоятельно, Эвклидову геометрию можно считать первым важным результатом их взаимодействия. Но в дальнейшем пути математики и логики сильно разошлись, и в течение многих столетий их считали совсем разными областями знания (настолько разными, что логику, как правило, причисляли к «гуманитарным» наукам, то есть к чему-то прямо противоположному наукам «точным», ядром которых является математика). Это произошло главным образом потому, что математика рано обрела формальные выразительные средства (символика алгебры, аналитической геометрии, а затем анализа), заговорила «на своем языке» и стала расти с исключительной интенсивностью. Логика же как бы временно зашла в тупик: ее изучение проводилось в основном на естественном языке, а это не давало больших результатов, ибо возникал своего рода порочный круг. Вспомним, что специфическая ценность логики заключается именно в тех особенностях, которые отличаютее от общеязыковых средств (это поняли еще древние), а исследовать и развивать ее пришлось этими же общеязыковыми средствами. Правда, уже Аристотель применял буквы для выражения структуры суждений и умозаключений, причем применял точно так же, как они ныне употребляются в математике (то есть как символы, на место которых можно подставлять объекты различного конкретного содержания). Но это был лишь первый шаг по направлению к «внеязыковой» формализации логики. Некоторые дальнейшие шаги (использование диаграмм) были сделаны средневековыми схоластическими логиками, развивавшими античную логическую традицию. Но далеко логика все же не могла уйти — у нее не было своей символики, ее душила немота.

Почему бы логике не прибегнуть к помощи своей родной сестры, так ее обогнавшей, математики? В конце концов логика именно это и сделала, но лишь в XIX веке, когда математика стала достаточно мощной и смогла разработать особый символический алфавит и правила обращения с его знаками, удовлетворяющие высоким требованиям исследования высказываний и рассуждений. С этого момента логика как бы родилась вторично и стремительна двинулась к воссоединению с математикой.

Итак, заминка была в выразительных средствах. Но не могла ли логика поискать их где-то вне математики?

Да, такой путь существовал, и опробован он был очень давно.

2. МЕХАНИЧЕСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ

Вспомним еще раз, какие черты характеризуют логику как специфический элемент мышления и языка.

Прежде всего, логика, то есть логические правила рассуждений, относится не к конкретным языково-мыслительным образованиям (и этим наука логика отличается от таких наук, как ботаника или минералогия), а к их форме (структуре), и потому для логики безразлично, что эти образования означают (выражают), с какими объектами связываются в нашем сознании. Схемы логики реализуются в языке — в его словах, выражениях, предложениях, «блоках» предложений — текстах и т. п., неважно, произносятся ли они вслух или пишутся на бумаге. Если выражения языка шифруются определенными знаками (символами), то и в этой символической записи присутствует логика.

Далее, схемы (формы, правила) логики имеют отношение не ко всяким выражениям языка (и этим логика отличается от грамматики, орфографии или синтаксиса), а только к тем, которые представляют собой особые языково-мыслительные конструкции — такие, как описательные выражения (дескрипции), обозначающие индивидуальные предметы (примером может служить выражение «Воспитатель Александра Великого и ученик Платона», обозначающее Аристотеля); понятия, задающие классы предметов; суждения (высказывания), могущие содержать истинное знание либо неверно информировать о чем-то (ложь); умозаключения , представляющие собой правила логического перехода от одних (верных) суждений к другим; доказательства — более сложные конструкции, состоящие из суждений и умозаключений и нацеленные на обоснование истинности суждений, и ряд других. Для связи между этими конструкциями используются специальные «логические» слова типа «или», «и», «не» («неверно, что»), «если ..., то», «все», «некоторые», «следовательно» и многие другие. Центр тяжести при этом лежит в выведении одних (истинных) суждений, называемых заключениями (следствиями) из других, называемых посылками .

Читать дальше