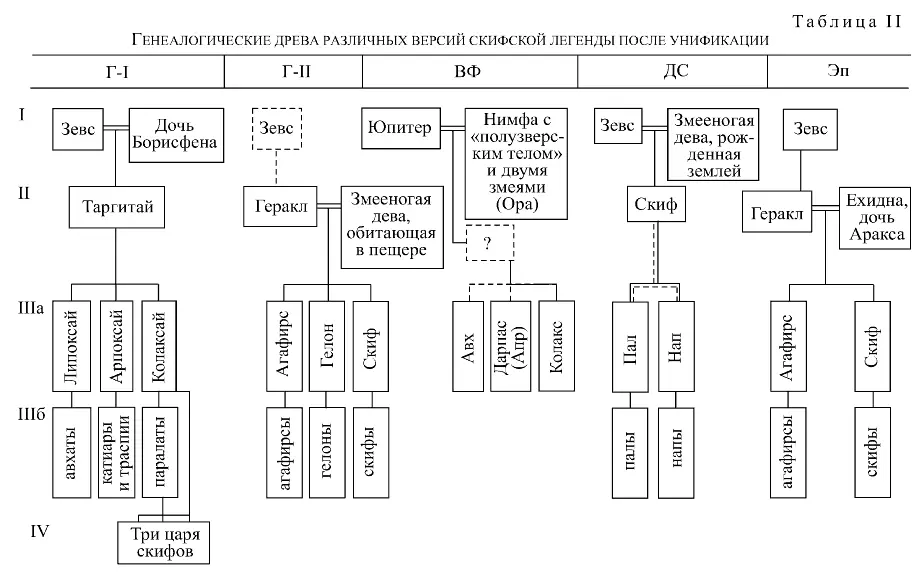

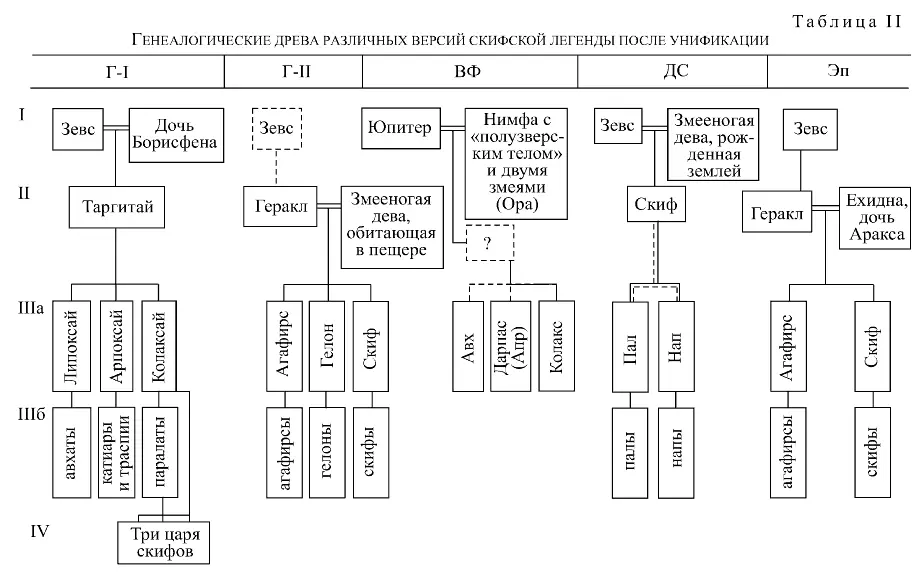

Гораздо труднее решить ряд вопросов, связанных с женским персонажем первого горизонта скифского генеалогического мифа. Начать с того, что эта героиня упоминается только в двух версиях – Г-I и ДС, а если принять обоснованное выше перемещение первого горизонта в версии ВФ, то в трех. Там же, где я реконструировал первый горизонт как представленный Зевсом (версии Г-II и Эп), пока ничего нельзя сказать о его мифической супруге.

Из версии Г-I мы узнаём об этом персонаже лишь то, что она – дочь Борисфена [34]. Обширнее информация, содержащаяся в версии ВФ. Здесь супруга Юпитера характеризуется как существо с «полузверским телом» и с «двумя змеями». Несколько ниже поэт называет ее именем античной богини Оры и вновь отмечает, что символом ее являются драконы, т. е. те же змеи. Наконец, в версии ДС супруга Зевса – «рожденная землей дева, у которой верхняя часть тела женская, а нижняя змеиная». Сопоставление данных всех трех версий на первый взгляд не выявляет общих мотивов в характеристике этого персонажа в версии Г-I, с одной стороны, и в версиях ВФ и ДС – с другой. Да и эти последние перекликаются между собой как будто только указанием на полиморфный облик богини и на ее связь со змеями. При этом из текста версии ВФ неясно, что имеет в виду Флакк, говоря о «полузверском теле» нимфы. Лишь упоминание змей в связи с ее описанием и сопоставление с версией ДС позволяет полагать, что и здесь речь идет о змеевидной нижней половине ее тела. Это подтверждается и иконографическим материалом из Се-верного Причерноморья, где сохранилось значительное количество изображений женского существа как со змеевидной нижней частью тела, так и с упомянутыми в версии ВФ двумя змеями, растущими из плеч [Грантовский 1960: 18, примеч. 19; Раевский 1971а: 276]. К тому же эти две змеи, обращенные друг к другу головами, точно соответствуют описанной в версии ВФ эмблеме Колакса, заимствованной им у матери – Оры: «С обеих сторон противопоставленные змеи сближаются языками и наносят раны точеному камню (gemmae)» (Val. Fl., VI, 57 – 59). Не вполне ясно, о какой «гемме» идет здесь речь, но сопоставление с изображением позволяет допустить, что имеется в виду украшение на головном уборе богини, к которому обращены головы растущих из ее плеч змей. Эти детали описания богини в версии ВФ, отсутствующие в других версиях, следует рассматривать как одно из доказательств независимости Валерия Флакка от Геродота и от других дошедших до нас источников.

Полузмеиный облик скифской прародительницы давно истолкован исследователями как отражение ее связи с землей, ее хтонической сущности [Граков 1950: 8; Толстой 1966: 236]. Это находит прямое подтверждение и в указании Диодора, что она – порождение земли. Как отмечает А. Ф. Лосев, «змеевидность всегда указывает на близость к земле и на пользование ее силами» [Лосев 1957: 41]. Однако такое толкование допускает различные оттенки. По В. Клингеру, героиня скифского мифа «является представительницей земли, и притом земли скорее в качестве χρών – темной, страшной ее внутренности, обиталища мрака и смерти, чем γεΐα. – светлой, плодотворной ее поверхности» [Клингер 1903: 104]. Но для архаических космологий характерно сознание неразрывности двух функций нижнего мира: как порождающего и как могильного, поглощающего начала [Бахтин 1965: 26]. К тому же уточнение В. Клингера опровергается одной деталью версии ВФ, на которую до сих пор не было обращено должного внимания, – отождествлением этого скифского персонажа с античной Орой. Как известно, Оры (Horae) в греко-римской мифологии – преимущественно богини смены времен года, но, как таковые, они тесно связаны с плодоносящей функцией земли и являются покровительницами сельскохозяйственного труда. Согласно Гесиоду, «пышные нивы людей земнородных они охраняют» (Hes., Theog., 903). Такая их функция подтверждается и именами этих богинь, употреблявшимися в Афинах и тесно связанными с земледельческим календарем: Талло – Цветение и Карпо – Плодоношение (Paus., IX, 35, 1), к которым, вероятно, следует присоединить Авксо – Возрастание [см.: RE, s. v. Horae]. Поэтому, опираясь на отождествление в версии ВФ скифской прародительницы с Орой, мы должны отказаться от ограничения ее функций, предложенного В. Клингером. Если в принципе связь этого образа с землей представляется несомненной, то конкретная функциональная его характеристика во всяком случае включает понимание земли как порождающего плодоносящего начала, что подтверждается и ролью этого персонажа в скифской мифической генеалогии. Что же касается другой его стороны, хтонической в более узком понимании, темной, загробной, то в тексте легенды прямых указаний на нее как будто нет. Однако у нас нет оснований категорически отрицать связь скифской богини с этим мотивом, а ниже мы увидим и ее прямое подтверждение (см. с. 56 и примеч. 25).

Читать дальше