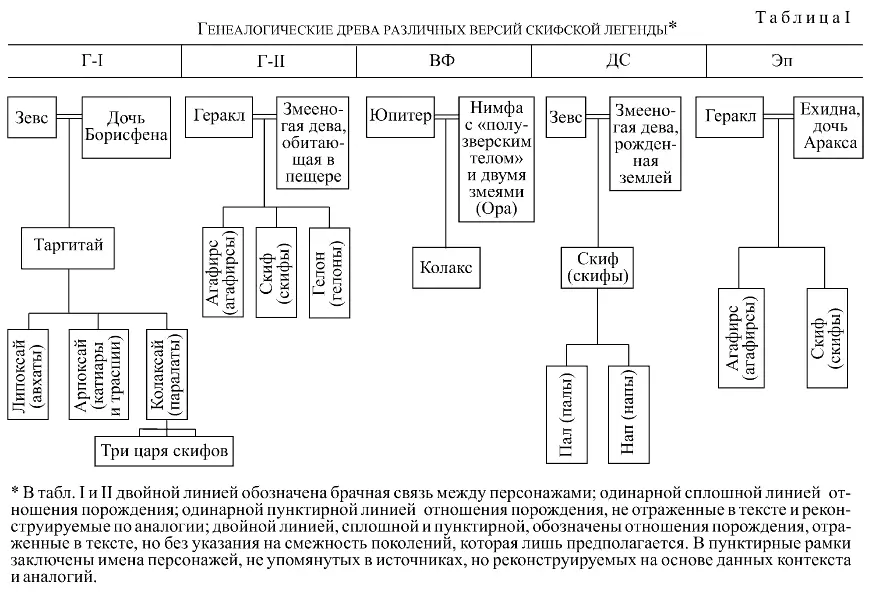

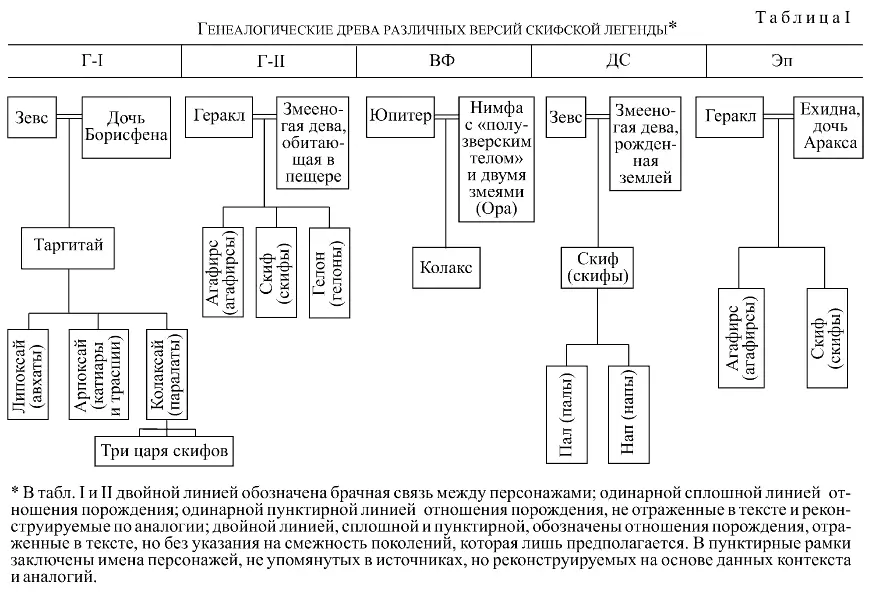

В версии ВФ тождественный Зевсу Юпитер также присутствует, но занимает место, аналогичное месту Таргитая-Геракла других версий, как отец Колакса. Возможны два объяснения такого структурного отличия версии ВФ. С одной стороны, следует заметить, что употребленный при описании родства Юпитера и Колакса глагол progigno, так же как и сходный глагол progenero и производные от них слова, отражает родство не только в ближайших поколениях, но и более отдаленное: progenitor – «родоначальник, праотец», progenies – «потомство», prognatus – «происходящий от кого-либо». По-этому фразе «Соlaxes, quem Juppiter progenuit» с точки зрения точной передачи смысла могло бы соответствовать не только «Юпитер произвел его (Колакса)», как дано в издании В. В. Латышева, но и «Колакс, происходящий от Юпитера». При таком толковании родословное древо, отраженное в версии ВФ, допускало бы наличие между Юпитером и Колаксом еще по крайней мере одного поколения и в таком виде было бы вполне сходно с генеалогией версии Г-I, во всех остальных моментах очень близкой к версии ВФ. Флакк несколько раз упоминает Колакса и в другой части своей поэмы (VI, 621 – 640). В русском переводе этого фрагмента (ВДИ 1952, № 2: 306 – 307) он именуется сыном Юпитера, но в оригинале использованы, как правило, выражения, также допускающие альтернативное толкование: genitus (VI, 621), natus (VI, 624), proles (VI, 636). Возможно поэтому, что и здесь речь идет о более отдаленном родстве.

С другой стороны, не исключено, что в сознании римского поэта или его непосредственного источника два персонажа скифской генеалогической легенды – Юпитер и его сын, отец Колакса, – слились воедино. Как мы увидим, скифский мифологический материал дает для такого смешения и слияния некоторые основания (см. с. 70 – 72 данной работы). Все же остальные версии легенды дают, как представляется, более верную генеалогию, которую я предположительно восстанавливаю и для версии ВФ.

Для удобства дифференцированного анализа следует, наконец, разделить горизонт III на два подгоризонта: IIIа и IIIб. К первому относятся мифические персонажи-родоначальники, ко второму – возводимые к ним «народы» и «роды». Вся произведенная систематизация материала позволяет представить генеалогию каждой версии легенды в виде, отраженном на табл. II. Осуществленная унификация генеалогических структур позволяет теперь обратиться к выяснению семантики каждого горизонта, к характеристике степени расхождений между версиями и к выяснению природы этих расхождений [33].

После произведенной реконструкции в начале генеалогии во всех вариантах легенды находится персонаж, обозначаемый именем греческого Зевса или римского Юпитера. Зевса же называет Геродот среди богов скифского пантеона, причем добавляет, что по-скифски он именуется Папаем и что, по представлению скифов, он был супругом Геи-Земли. Этот последний мотив находит отражение и в генеалогической легенде (см. ниже). Перекликаются с содержанием этой легенды и переданные Геродотом (IV, 127) слова царя Иданфирса, что Зевс является его предком. Поэтому несомненно, что Зевс-Юпитер, фигурирующий в различных версиях скифского предания, и Зевс-Папай скифского пантеона – одно и то же божество. Его скифское имя, по мнению многих исследователей, отражает связь этого персонажа с отцовским началом ([Nyberg 1938: 254; Zgusta 1955: 304; Абаев 1962: 449; Widengren 1965: 159; Граков 1971: 82 – 83]; иную этимологию см.: [Грантовский 1970: 259]). Это, а также его супружеская связь с Землей делают образ Папая достаточно понятным. В нем следует видеть общеиндоевропейское божество неба, мужское начало мироздания, от супружества которого с Землей как женским началом ведут свое происхождение боги, люди и вся вселенная. Образ этот в различных религиях индоевропейских народов подвергся значительной модификации, зачастую выражающейся в его расщеплении, разделении его функций между несколькими мифологическими персонажами. Так, эллинская мифология достаточно последовательно различает Урана – божество неба и супруга Земли, и Зевса – отца богов и людей. Но общий генезис этих образов несомненен. Скифский Зевс-Папай, отец по имени и супруг Земли и родоначальник всего сущего по функции в мифологии, представляет именно это божество.

Что касается изображений Папая, то, согласно существующим толкованиям, это божество представлено на навершии местной работы с Лысой горы [Граков 1971: 83; Артамонов 1961: 75 – 76] и на ритоне из Карагодеуашха [Артамонов 1961: 73 – 74]. Однако предлагаемый ниже анализ всего комплекса мотивов, присутствующих на обоих этих памятниках, заставляет меня склоняться к толкованию их как связанных с культом другого скифского божества – Таргитая-Геракла. Уверенно трактовать какой-нибудь скифский памятник как изображение Папая на данном этапе у нас нет оснований.

Читать дальше