Выступая несколько лет назад в печати с изложенной трактовкой сюжета изображений на воронежской и куль-обской вазах [Раевский 1970] и связывая популярность этого мотива в Скифии с определенными политическими процессами, о чем речь пойдет ниже, я сознавал, что лучшим подтверждением правильности такой его интерпретации была бы находка новых памятников, изображения на которых укладывались бы в тот же сюжет. Такое подтверждение не замедлило явиться в самый короткий срок.

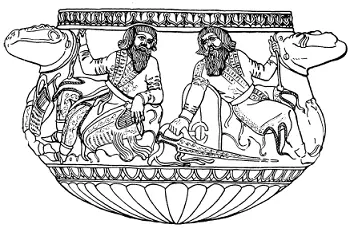

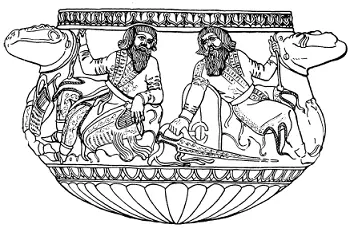

В 1969 г. В. И. Бидзиля обнаружил в кургане Гайманова могила серебряный сосуд широко распространенной в Скифии формы – приземистую широкогорлую чашу с двумя горизонтальными ручка-ми-упорами (рис. 4, 5). На сосуде представлена шестифигурная композиция, распадающаяся на две более или менее самостоятельные сцены. По мнению В. И. Бидзили, в данном случае мы сталкиваемся «с новым, до этого неизвестным историческим сюжетом» и здесь «впервые в истории археологических и исторических находок мы имеем изображения богатой социальной верхушки скифского общества» [Бiдзiля 1971: 55]. Последнее утверждение неверно, поскольку трактовка некоторых давно известных персонажей подобных сцен как царей (уже упоминавшийся скиф с диадемой на куль-обской вазе, всадник на карагодеуашхском ритоне) является в литературе общепринятой. Что касается трактовки гаймановского и других подобных сюжетов как исторических, меморативных, то о ее сомнительности я подробно говорил во Введении, где обосновывалось понимание всех этих сцен как имеющих религиозно-мифологическое содержание. Применительно к гаймановскому сосуду такое толкование подтверждается его ритуальным назначением, на что указывает, в частности, наличие на других подобных сосудах изображений, связанных со скифской религиозной символикой (о таком сосуде из Чмыревой могилы см. подробно ниже). Это заставляет отказаться от трактовки содержания изображения на сосуде из Гаймановой могилы как уникального и позволяет рассматривать его в одном ряду с другими подобными памятниками.

Рис. 5. Сосуд из кургана Гайманова могила (по В. И. Бидзиле)

Данная композиция включает шесть фигур, как и фриз воронежского сосуда. Но если на воронежском фризе все персонажи равноправны, то на гаймановском дело обстоит иначе. Умело используя форму сосуда, мастер расположил две фигуры под горизонтальными ручками чаши, явно подчеркивая подчиненное положение этих персонажей, в которых, на мой взгляд, следует видеть слуг. Такое толкование подтверждается и тем, что оба они изображены без оружия – случай почти уникальный на скифских древностях. (Так же представлены сопровождающие персонажи на сахновской пластине, сюжет которой будет рассмотрен далее.) Левый слуга – безбородый юноша с сосудом в руке и с бурдюком, по-видимому, виночерпий. Перед вторым слугой помещен предмет не вполне ясных очертаний, который В. И. Бидзиля убедительно трактует как гуся. О значении этой детали нам еще придется говорить подробно. Показательна по-за этого слуги: он подносит руку ко лбу как бы в религиозном поклонении, что подтверждает культовое содержание сцены. Оба слуги как бы сопровождают жертвоприношением и возлиянием действие, представленное на одной из главных сцен композиции.

Если исключить рассмотренные фигуры слуг, играющие подсобную роль, то перед нами предстанут четыре основных действующих лица, расположенные попарно. При этом поворот обоих слуг в сторону одной из пар указывает на ее центральное место в сюжете. К сожалению, именно эта группа наиболее повреждена, что затрудняет ее толкование. Тем не менее некоторые детали здесь весьма доказательны. Прежде всего, левый персонаж в этой паре явно моложе как своего собеседника, так и двух героев другой группы [29]. Об этом говорит его подчеркнуто короткая по сравнению с другими персонажами борода и то, что ему прислуживает молодой безбородый слуга. Этот молодой скиф протягивает руку к своему собеседнику, принимая от него какой-то предмет. Изображение этого предмета полностью утрачено, а между тем именно он, бесспорно, мог послужить ключом к толкованию всего сюжета. Вряд ли это сосуд, так как он уже изображен в правой руке молодого скифа. Судя по положению рук персонажей, предмет этот имел продолговатую форму. Это позволяет сопоставить рассматриваемую сцену с одной из частей композиции на воронежском сосуде, где, как мы видели, молодой персонаж принимает из рук пожилого лук. Гаймановскую и воронежскую композиции сближает и наличие в обоих случаях четырех основных действующих лиц. Они лишь по-разному сгруппированы: на воронежском сосуде один и тот же персонаж присутствует во всех сценах (по принципу АВ, AC, AD), тогда как на гаймановском герои расположены попарно (АВ и CD) [30]. И число героев, и факт передачи одним из них какого-то предмета удлиненных пропорций другому – младшему – заставляют сопоставить изображение на гаймановской вазе с той же версией Г-II скифской генеалогической легенды и видеть в центральной сцене момент передачи Гераклом лука своему младшему сыну, в наличии здесь слуг, совершающих жертвоприношение, сопровождающее это событие, – подтверждение символического (религиозного и социального) значения этого акта, а в персонажах второй парной сцены – старших сыновей Геракла, потерпевших поражение в испытании [31].

Читать дальше