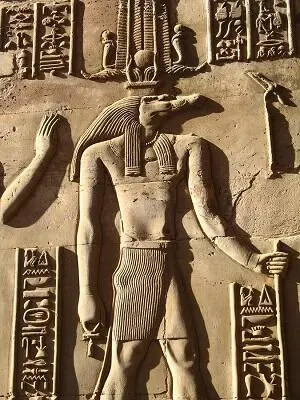

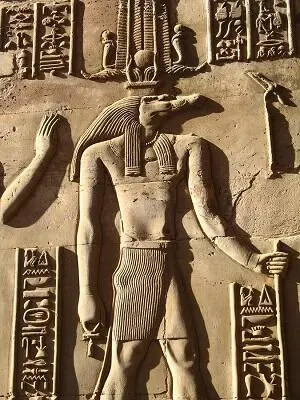

Крокодилоголовый бог Собек

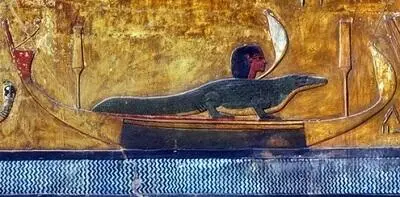

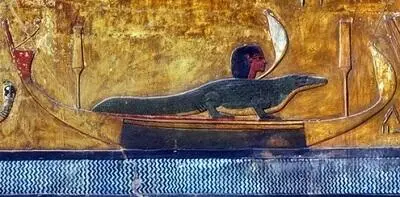

Изображение крокодила из гробницы Сета I

В дополнение к зоологической характеристике Аристотель сообщал о том, что в Египте «в некоторых местах крокодилы при ручаются жрецами благодаря заботе об их пище» (Anim. Hist. IX, 9) [672]. Почитание крокодилов как культовых животных в современном Аристотелю Египте подтверждается археологически и иконографически. В образе крокодила или крокодилоголовой фигуры египтяне изображали Собека — бога, религиозное представление о котором хотя и варьировало (Прабог, Бог-создатель, помощник солнечного бога Ра), но оставалось характерной особенностью культовой жизни Древнего Египта. В эллинистический период крокодил-Собек отождествлялся с разными богами (чаще всего с Сетом и Осирисом) и, судя по десяткам сохранившихся до наших дней мумифицированных чучел крокодилов, был местночтимым божеством во многих поселениях в дельте Нила [673].

В поздней античности и средневековой Европе сведения о крокодилах, приручаемых жрецами-язычниками, могли быть почерпнуты и у других античных авторов — Страбона, Диодора, Цицерона [674], а также в библейском тексте, в упоминании о чудовищах-драконах, содержавшихся при вавилонских храмах (Кн. Про рока Даниила 14: 23–28). Вышеприведенный пример из Послания митрополита Киевского Никифора показывает, что русские грамотеи начала XII века какие-то из этих сообщений уже знали.

Отмеченная Аристотелем уникальность крокодила не ограничивается у последующих (античных и средневековых) авторов рас суждениями о своеобразии его челюстей. Элиан сообщает в своем зоологическом трактате о том, что крокодил, набрав в рот воды, обливает ею крутые тропинки, по которым люди и животные спускаются к реке. Как только жертва поскользнется и упадет, крокодил подскакивает к ней и пожирает ее (Ail. Nat. XII, 15). Диковинным рисуется появление на свет и смерть самого крокодила в сборнике ямбических стихотворений Мануелия Фила (современника византийского императора Михаила Палеолога) «О повадках жи вотных»: Ωωην δείσωροίν ο κροκόδειλος κύει, /μετά δεl τηlν έκλεψιν ευθυς τωήν τόκων /έγκεντρος εξέρπει τιlς αυτουή σκόρπιός,/υφ ουή τελευταιή προίς φθοράlν πεπληγμένος («Крокодил вынашивает кучу яиц, а тотчас после разрешения от бремени из него вы ползает острожалый скорпион, от укуса которого он, пораженный, погибает») [675]. В «Шестодневе» о крокодиле неоднократно говорится, что он живет и питается в двух стихиях, не будучи ни рыбой, ни сухопутным животным [676]. Здесь же в упоминании о диковинной птице «трохил» сообщается, что она чистит крокодилу зубы «и теми истреблеными кормится» [677], а также о том, что число зубов у крокодила равно числу дней в году [678]. Занятно, что единственным дополнением к византийскому оригиналу «Физиолога», внесенным в славянский перевод, стало разъяснение, касающееся имен но крокодила (взятое из «Хроники» Георгия Амартола): «Коркодил зверь велий, купно же и рыба от главы до хвоста, ногы ему четыри и хвост велий и остр и хребет же его едина кость, яко черн камень и зоострен яко терние, яко пилы зубы, егда же зинеть, весь оуста есть <���…> а когда откроет пасть, весь становится ею». Невиданное животное обязывает к разъяснениям. В некоторых текстах физиологов «коркодил» упоминается в описании демонически-двойственного образа ехидны: «Ехидна есть, от полу и выше имать образ человечь. А пол ея и ниже имат образ коркодил. Ходита же и мужь и жена оба накупь. Да егда ся разгорит жена и хощется гонити, идеть к мужеви, изъесть лоно его. И зачнет и абие умрет муж ея. Да егда прибли жать родит жена, изьедят чрева ея чада своя. И умрет и та» [679].

В попавшем на Русь в XIII или в XIV веке «Сказании об Индий ском царстве», греческом по происхождению сочинении XII столетия, крокодил упоминается в послании мифического индийского царя-христианина Иоанна византийскому императору Мануилу среди диковинных созданий, имеющихся в его царстве: «Есть у мене люди пол птици, а пол человека, а иныя у мене люди глава песья; а родятся у мене во царствии моем зверие у мене: слонови, Дремедары, и коркодилы и велбуди керно. Коркодил зверь лют есть, на что ся разгневаеть, а помочится на древо или на ино что, в той час ся огнем сгорить» [680]. В пояснение к современной публикации этого текста Г. М. Прохоров предполагал, что в глазах сред невекового читателя «Сказание об Индийском царстве» играло роль, схожую с той, какую в современной нам литературе играет научная фантастика. Такое сравнение, конечно, анахронистично: «фантастичность» изображаемого в данном случае так же не исключала доверия аудитории, как, скажем, судебные приговоры в «процессах над ведьмами» и ученые трактаты о монстрах и чудовищах.

Читать дальше