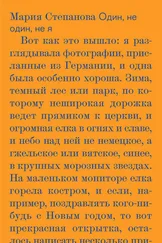

Модальность такого разговора, логику интимности, неподобающей близости (едва ли не родственной – с такою интонацией говорят о родне, когда говорят о ней плохо) задает именно присутствие источной ямы, ее невидимое дыхание. Многоголосое собрание свидетельств, связанных в сноп по схеме «Пушкина в жизни», превратилось в филиал Страшного суда, его выездную сессию, и присяжным на этом суде становятся прямо по ходу чтения. Казалось бы, мне должно нравиться в этом спецхране посмертного равенства, где нет иерархий, все голоса равны, высказаться может каждый, и так же каждый может услышать и сделать выводы.

Но что-то мешает.

Нам присуще необъяснимое доверие к человеку, дающему себе труд что-то вспомнить и рассказать. То, что он был знаком с Н или НН, автоматически превращает его в источник, чистота которого не нуждается в проверке. Перестает работать самоочевидное дополнительное требование: необходимость соразмерности. Еще проще: для того, чтобы вспоминать, необходимо понимать. Только это и нужно (и нужно было семьдесят лет назад), самое простое, самое насущное – и самое, похоже, недостижимое: правильно понимать сказанное и написанное. Эмма Герштейн в своих мемуарах описывает это.

Комсомолец сказал, что «Шум времени», входящий в эту книгу, он читал даже с интересом уже раньше, но в самой «Египетской марке» ничего понять нельзя.

Я спорила и пыталась разъяснить смысл прозы Мандельштама, но это оказалось не так легко. Вышло, что я тоже не понимаю «Египетской марки». Вернувшись в Москву, я призналась в этом Осипу Эмильевичу. Он объяснил мне очень добродушно:

– Я мыслю опущенными звеньями…

И она же, там же, демонстрирует предельную неспособность понимать, настоявшуюся за полвека и настоявшую таки на своем.

Осип Эмильевич убеждал меня, что с моей стороны этот роман был болезнью. Он уверял, что может меня вылечить. «Да? Как же?» Он – совершенно хладнокровно:

«Разденьтесь, я вас высеку». – С тех пор я уже не могла относиться к нему как к старшему другу, с которым меня связывали чистосердечные отношения. <���…> мысль о садизме мне до тех пор не приходила в голову.

«Я вас высеку» – эту фразу, даже вынесенную из контекста шутейной перепалки, трудно прочитать как аванс, как приглашение к сексу. Надо знать историю Эммы Герштейн с ее лишними любовями, тяжеловесным служением избранникам и явным отсутствием женского везенья, чтобы понять, до какой степени она не могла быть участницей эротической игры; а вот объектом рискованной шутки – запросто. Но здесь я уже заезжаю на территорию иллюзорного знания и скорого суда, где слишком легко оказаться, а лучше бы не бывать. Дело это, увы, затягивающее; и, надо сказать, нигде так не выдает себя читатель, как в интерпретации чужого – неподвижного, неспособного сопротивляться, но теплого еще пока.

Понятно, что всяк человек сплетничает как дышит, что написанное нельзя распрочитать, что некогда отличить ложь от правды, что по смерти все в равной степени беззащитны. Тут ведь дело не в том, что старики сводят друг с другом счеты – «и через семьдесят лет плюнула старцу в лицо», – не всегда это так, а на том свете разберутся. Дело не в них, а в нас: в способе чтения, в ежедневном выборе того, что можно называть снижающим знанием. «Иных богов не нужно славить, / Они как равные с тобой / И, осторожною рукой, / Позволено их переставить». Кажется, что ради этого уютного равенства все и затевалось. Для него мы отказываемся от веры в то, что все обстоит сложнее, не так, иначе – от природной сложности, которую, верно, хотели бы сохранить за собой и своим домашним миром с его черновиками и пеленками – всем, чего не объяснить на внешнем языке улицы.

Наименьшим авторитетом при разговоре о мертвом, как правило, обладают те, кто лучше всего его знал, близкие – авторы первых биографий, учредители канона. Против них (и их «парадных» версий) принято бунтовать. Осуждают их за разное, по-разному и, видимо, не зря. Кого-то за неразговорчивость, за скупость при раздаче сведений и деталей, за благонамеренную круглоту представлений. Кого-то за взбалмошность, пропорциональную вложенной в текст страсти, за однозначность выводов и оценок, за (кажущуюся, конечно) попытку заместить героя, говорить за него или вместо него. И всех – за разные степени отклонения от того, что мы склонны считать правдой (и что на самом деле – пляшущая стрелка нашего «не верю», сиюминутной готовности слушать и соглашаться).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу