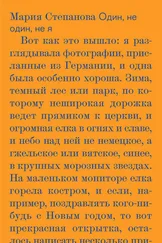

Скажу, очень осторожно, еще одну вещь: возможно, характер этой травмированности – иной у тех, кто был в зоне боевых действий и был вынужден не переживать происходящее, но в первую очередь проживать его: заботиться о себе и тех, кто рядом, о еде, тепле, укрытии, выживании.

Забота о сохранении жизни, кажется, странным образом помогает сохранить рассудок. А вот иллюзия соприсутствия, обретаемая между превратно понятым прошлым и неполным знанием о том, что делается в настоящем, оказывается роковой для тех, кто живет происходящим, не выходя из интернета.

Потому что «мы» – широкое мы, включающее не меня и моих друзей, не условное сообщество читающих эти мои буквы, но всех, имеющих в анамнезе советскую систему исторического воспитания с ее микротравмами, намеренно наносившимися ребенку (так же повально, как делаются прививки, и в той же логике), с ее святцами детей-мучеников и героев-самоубийц, с ее заклинанием «Главное, чтоб не было войны», делающим войну единственным горизонтом ожидания, – это широкое мы опознает определенную лексику как родную: ну вот, началось.

4

В последнее время социальные сети становятся еще одним приспособлением для откачки и без того скудного воздуха. Дело, возможно, еще и в том, что в отсутствие свободной прессы (два-три случайно сохранившихся издания только подчеркивают пустоту общей поляны) ее разноголосицу тоже приходится реконструировать, в этот раз своими силами. Но, став нашим главным медиа, незаменимой ежедневной газетой, соцсети начинают отнимать едва ли больше, чем дают. Не потому, что не предлагают ни критериев, ни фильтров для отбора информации. И даже не потому, что позиции и взгляды, с которыми пытаешься соотноситься, совершенно противоположны – но все голоса звучат как предписания.

То, что меня тревожит, имеет мало отношения к смыслу обсуждаемых сюжетов, зато прямо касается акустики. Каждое событие, крупное или мелкое, пробегает по ленте конвульсивной волной, легкой или глубокой рябью. Каждый перепост усиливает вес исходного сообщения, сообщает ему широкий, колокольный размах. Поводом для набата становятся плохие новости, а чаще – предчувствия плохих новостей, еще чаще – чья-то неправота, которая разбирается с особым вниманием, как симптом, как еще одна дурная новость из длинного ряда. Главное, что следует из таких выяснений, – жизнь другого, выбор другого (и заодно сама жизнь в ее неоднородности) кажутся скомпрометированной, червивой, несовместимой с кем-то заданным образцом, и это подчеркивает даже не сомнительную белизну нашего собственного выбора, а узость и непроходимость общего пути.

Каждая новая беда не переживается сама по себе, но получает черты окончательного удара, последней капли. Ну, теперь уж все; после этого (нужное подставить – после этого или того закона, после 1, 3, 12 марта, после очередной колонки) жизнь, проводимая в ожидании страшного, провалится в него, как в колодец. Таких «теперь уж все» может быть по три за неделю: реальные масштабы событий давно сместились, перемешались, как сомасштабные обсуждаются настоящие и фальшивые новости, некому разбирать/разбираться в источниках – если сказать, что фейк, отвечают «все равно дело к этому идет».

Так разговор о вещах человеческого масштаба – ситуациях и проблемах, имеющих отношение к устройству сегодняшнего дня, – неизменно натыкается в какой-то момент на схему «как можно говорить о такой ерунде, когда у нас война и Путин». Так раз за разом возникает комическая аберрация, заставляющая называть постановку любой проблемы парткомом, либеральной цензурой и чем там еще. Так устроена картина, на которой фон (гром, молния, девятый вал) выписан куда тщательней, чем первый план. Так, шаг за шагом, собственная жизнь теряет право на нашу симпатию.

Так все, что свидетельствует о том, что жизнь жительствует, все, что, как умеет, служит ее утверждению и расширению, – фотографии котов и пирогов, объявления о покупке ботинок, любого рода нерассуждающая домашность, любое переживание ситуации как совместимой с жизнью оказывается смутно или отчетливо компрометирующим. Становится предательством: не общего дела, а общего чувства.

Чувство это такое: жить нельзя. Можно было бы сказать, а многие и говорят «жить в России нельзя», но это они вряд ли всерьез, несколько миллионов душ не могут ведь одним махом умереть, исчезнуть или эмигрировать, каким бы уместным это кому-то ни казалось. Поэтому точный перевод звучит именно так: в стране, которая делает такое, в стране, где делается такое, жизнь не должна быть похожа на жизнь. Должна быть похожа на нежизнь.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу