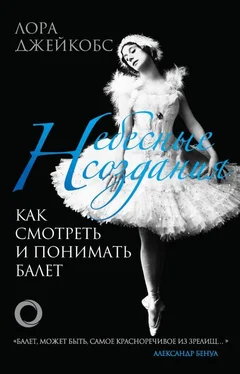

В «Сильфиде» впервые в истории балета пуанты стали выразительным смысловым элементом хореографической фантазии и проводником в мир иллюзий. «Восхождение» на пуанты стало еще одним способом подняться в воздух, гораздо более устойчивым и психологически убедительным, чем прыжок или подскок – и гораздо более атмосферным. Продольная арка – маленькая выемка с внутренней стороны стопы – внезапно вытянулась и выпустила на сцену целый сонм волшебных существ, умеющих летать. «После “Сильфиды”, – писал французский критик Теофиль Готье в 1844 году, – балет стал территорией гномов, русалок, саламандр, эльфов, никс [14] Никсы, никси или нёкки – водяные или души утопленников в западноевропейском и скандинавском фольклоре.

, вил и пери – всех тех странных и загадочных существ, что так прекрасно вписываются в фантазии хореографа». (6)

А еще после «Сильфиды» балет однозначно стал территорией женщин.

«Ее воздушное величество», – окрестил Тальони французский критик Жюль Жанин.

«Сравнить ее можно лишь с чем-то, что не выразить словами», – говорил о ней Готье.

«“Сильфида” проникла в страну грез и тем расширила границы балетного искусства», – писал русский критик Андрей Левинсон в своей блестящей монографии 1930 года «Мария Тальони». «Прежде балет был развлечением, – пишет он, – теперь он стал мистерией».

Критики извели немало чернил, обсуждая физические данные Тальони: ее невзрачное лицо, легкую сутулость, ненормально длинные руки и ноги, худобу. В то время в моде были маленькие ножки – стопы Тальони были длинные и узкие. Открыть в себе блестящую балерину, невзирая на физические несовершенства, Тальони помогли ее гениальность, дальновидность отца и жесточайший режим тренировок под его руководством – она могла удерживать позу на сто счетов. Наклон ее покатых плеч и длинные свисающие руки на сцене вырисовывались в необычный мягкий силуэт, словно ныряющий из солнечного пятна в сумеречную бездну. Ее баллон был безупречным и бесшумным. А ее релеве на длинной стопе за кажущейся хрупкостью и нежностью таило железную мощь.

В танце Тальони не просто провокационно слились форма и содержание, она стала первой (или одной из первых) балериной, вместившей в себе уникальное для балета единство противоположностей. Ее мощная техника была призвана выразить невыразимое. Ее воздушный стиль, удлиненный силуэт и легкость были возвышенны и эффектны. Ее тело словно стремилось освободиться от оков плоти; Левинсон описывал ее как «человеческую фигуру, стремящуюся к наиболее абстрактному своему воплощению, фигуру, от чьей массы осталась лишь игра прямых линий и чистых изгибов».

А еще она стояла на пуантах. Если стопа – душа классического танца, то зарождение танца на пальцах можно сравнить с моментом, когда в теле зарождается душа. Религия говорит, что бог «вдыхает» душу в тело человека. Не будет большим преувеличением сказать, что Тальони вдохнула душу в искусство балета (хотя эта душа и располагалась на кончиках пальцев ног). Надев те же туфли, что носили в то время модницы, лишь укрепив их кожаной подошвой и штопкой по бокам, она вставала на пуанты ненадолго, вероятно, даже не на самые кончики пальцев, но этого момента, похожего на вздох, шепот, мимолетный взгляд, было достаточно, чтобы заворожить зрителей, перенести их – особенно женщин – из зрительного зала в иное измерение. Это повлияло на язык – в нем появилось прилагательное «сильфидный» от существительного «сильфида». В последующие десятилетия, как видно на многочисленных полотнах импрессионистов, в женской моде возобладали «сильфидные» белые платья: воздушная пена тонкой белой ткани, воплощенный викторианский идеал женственности – «ангел дома». В «Сильфиде» легко увидеть зарождение импрессионизма, особенно во втором акте, где действие происходит на открытом воздухе, в свете луны, который, возможно, играет шутки с восприятием. Сильфида из балета тоже была ангелом, правда, вне дома – символом чистой, но хаотичной энергии.

Сознательное и бессознательное, реальность и грезы, долг и желание, общество и «я» (и нимфа!) – пуанты Тальони вывели движение в иную плоскость и привнесли в классический танец актуальные для того времени полярности.

Так возник романтический балет.

Почти в одночасье танец на пуантах стал новым балетным стандартом, но это не значит, что его логика была понятна всем. Танец на пуантах ошибочно сравнивали с запрещенной практикой бинтования ног, потому что обе эти техники противоречат здравому смыслу. «В балете женщины обычно танцуют на кончиках пальцев, – пишет Аким Волынский, – и на первый взгляд это положение стоп может показаться неестественным и абсурдным. Чтобы прояснить этот вопрос, столь важный для балета, необходимо изучить природу и смысл вертикальности в повседневной жизни человека». (7)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу