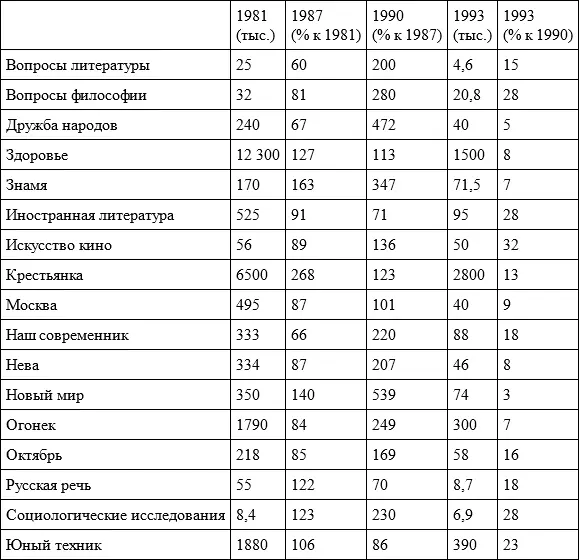

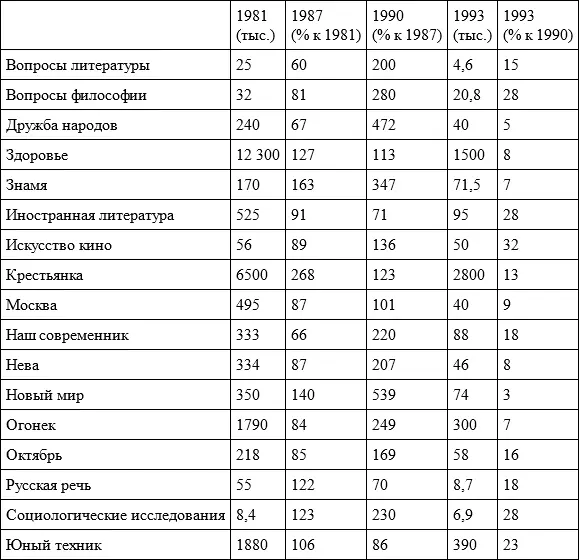

1. Журналы с тиражами порядка тысяч экземпляров – таковы издания специализированных групп и институтов; они осуществляют коммуникацию между коллегами данной специальности, области знаний – скажем, «Этнографическое обозрение», «Социологические исследования» и другие журналы Академии наук.

2. Журналы с тиражами порядка десятков тысяч экземпляров. Их задача – связь между различными группами интеллектуалов как носителей ценностей универсальной культуры, реализуются ли они в рамках науки, искусства, религии и др. (а соответственно, и связь между самими этими ценностями); таковы, например, «Вопросы философии» или «Вопросы литературы» своих лучших лет, «Искусство кино» в последние годы.

3. Журналы с тиражами в сотни тысяч экземпляров. Таковы в большинстве толстые журналы. Их функция в социальном плане – связь между различными культуротворческими группами, с одной стороны, самыми широкими слоями «образованной публики», с другой, и системой власти, «руководством страны» как основным партнером (или соперником) «творческой интеллигенции» в просвещении масс, с третьей. В собственно культурном, смысловом плане эти издания развивают и поддерживают определенную идеологию культуры (а соответственно – для России и СССР едва ли не прежде всего – идеологию литературы) как проект реализации целей, поставленных властью перед социальным целым, и приобщения к ним широких категорий письменно-образованного населения. Используя терминологию, принятую для описания слоя интеллектуалов (Э. Шилз, Ш.Н. Айзенштадт), здесь можно говорить о связи между «первичной», или «продуктивной», и «вторичной», или «рецептивной», интеллигенцией; немаловажно, что и номенклатура высших этажей власти, и кадры массового управления и социализации (бюрократия, редакционно-издательские работники, преподавательский состав и т. д.) формируются внутри этой идеологии, проходя по одним и тем же каналам индоктринации.

4. Журналы с тиражами в миллионы экземпляров. Это так называемые «тонкие», «массовые» издания – «Работница» и «Крестьянка», «Здоровье» и «За рулем» и др. Их партнер – «все общество», организованное по осям аскриптивных, «натуральных» связей (половых, возрастных), функциональная же нагрузка – интеграция всего грамотного населения вокруг первичного набора ценностей и навыков «цивилизованного общежития», «общественного существования». Здесь можно было бы говорить о процессе модернизации сознания и поведения на уровне повседневности – в семье, половозрастных слоях, группах сверстников; идеологическая ангажированность этих изданий – если не брать официозы типа «Советского Союза» или «Советской женщины» – в целом невелика, тогда как интересы читателей (бытовые, досуговые) в определенных рамках признаются и учитываются.

Если взять опорными точками существования всей журнальной системы пик «застоя» (1981), начало официальной «гласности» (1987), пик массовой читательской поддержки (1990) и текущий (1993) год, то изменения для журналов разного типа будут выглядеть так:

Динамика журнальных тиражей 1981–1993 гг.

Период «гласности» стал временем ускоренной по темпам и массовой по масштабам мобилизации с помощью печати (в не меньшей степени телевидения) самых широких кругов вокруг требований установить или «восстановить» социальную справедливость в продвижении и вознаграждении людей, доступе их к значимым позициям и статусам, соблюдении властью интересов основных групп общества. Критика сначала упущений, а затем и самой легенды власти привела к разрушению ее легитимности, падению рутинной поддержки всей сложившейся системы управления, эрозии, а потом и распаду ее структуры, разложению институтов. Общими временными рамками происходивших процессов были границы избирательных кампаний 1989–1990 гг. на союзном, а позднее на российском уровне. Но они определяли не только социальные ритмы существования различных групп и слоев в эти годы, но и формы межгруппового взаимодействия, влияя вместе с тем и на его смысловое наполнение, характер активизируемых символов и значений. Тут важны два наиболее общих момента.

В содержательном плане центральной проблемой общественной жизни, существования практически всех групп и слоев населения оставалась в этот период проблема власти. Вокруг нее и группировались наиболее ходовые символы (изобразительные и словесные формулы), к ней обращались те или иные ходы мысли публицистов тех лет, чей круг включал ученых, выступавших в СМК и вошедших – наряду с новыми политиками – в число наиболее популярных фигур; совмещение этих ролей – характерная черта периода (ученый как публицист, а журналист как политик). Существенно здесь то, что само общество в его собственном составе, интеллектуальные, эмоциональные, организационные и др. ресурсы его групп практически без обсуждения, но и без оговорки рассматривались и на митингах, манифестациях, и в печати лишь в качестве поддержки инициатив реформаторского крыла в высшем руководстве, как его «неприкосновенный запас», реализуемый сегодня «в трудную минуту». И так понимали дело все участвующие стороны: наиболее массовую поддержку в тогдашних опросах ВЦИОМа собирала позиция «помочь государству», но не «требовать от него большего» или «добиться того, чтобы оно служило нашим интересам». Сверху (в идеологии) сохранялась патерналистская опора на массы, снизу – патерналистская же по своим истокам поддержка. Даже мягкие слова А.Д. Сахарова о том, что для него эта поддержка президента-реформатора «условна», обществом в ту пору ни услышаны, ни осознаны не были.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Борис Дубин - Очерки по социологии культуры [сборник статей]](/books/34848/boris-dubin-ocherki-po-sociologii-kultury-sbornik-thumb.webp)