* * *

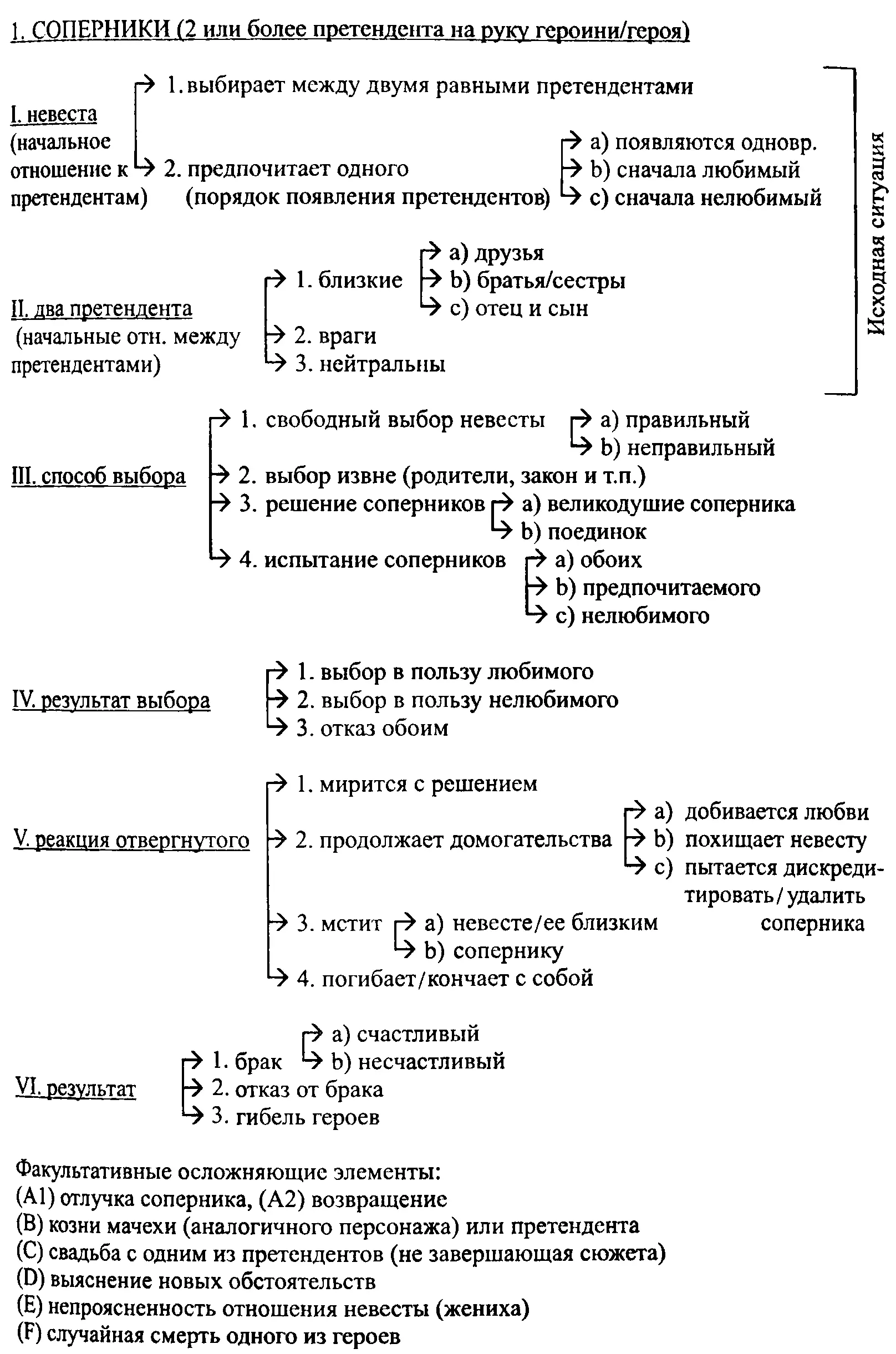

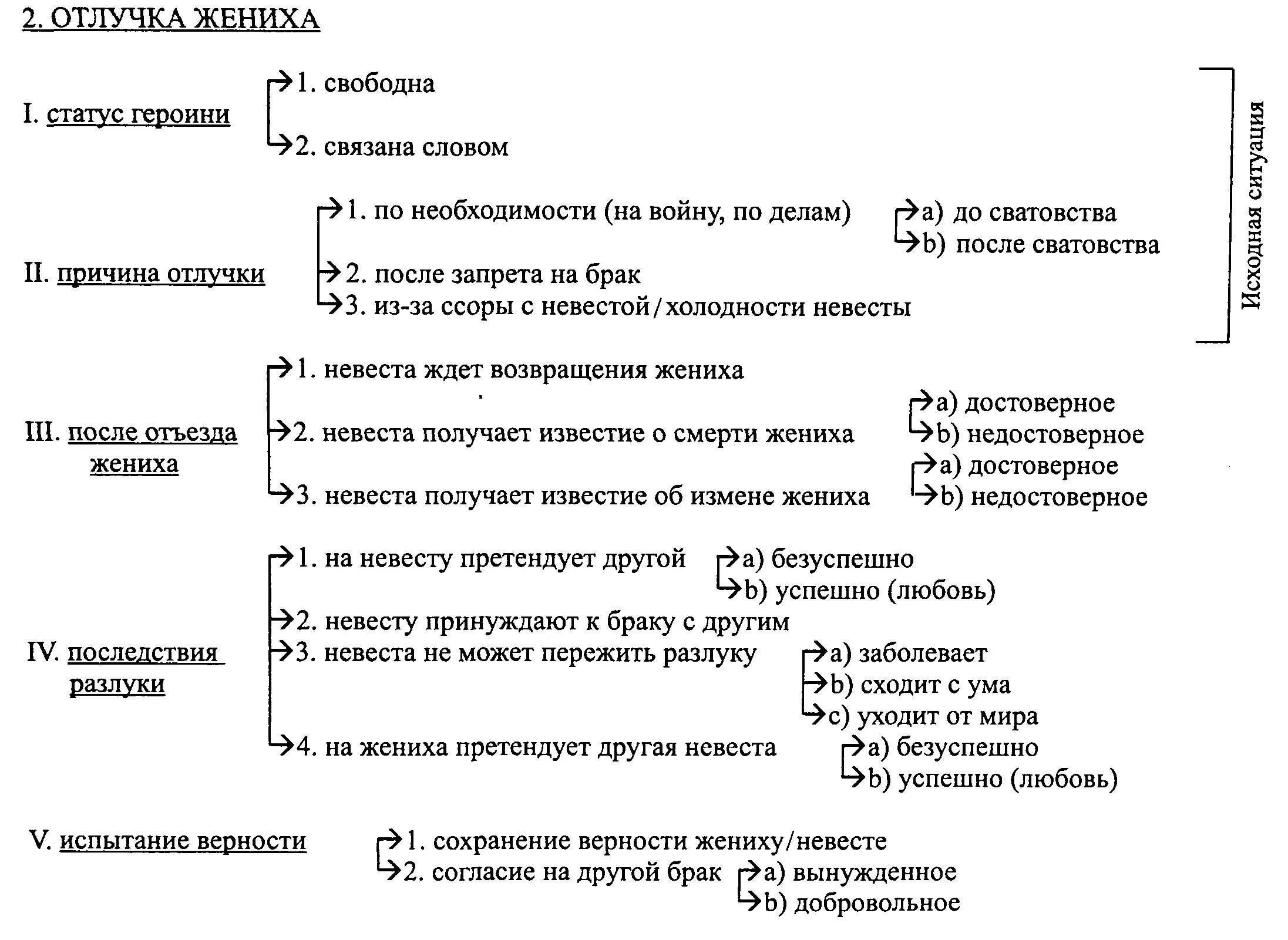

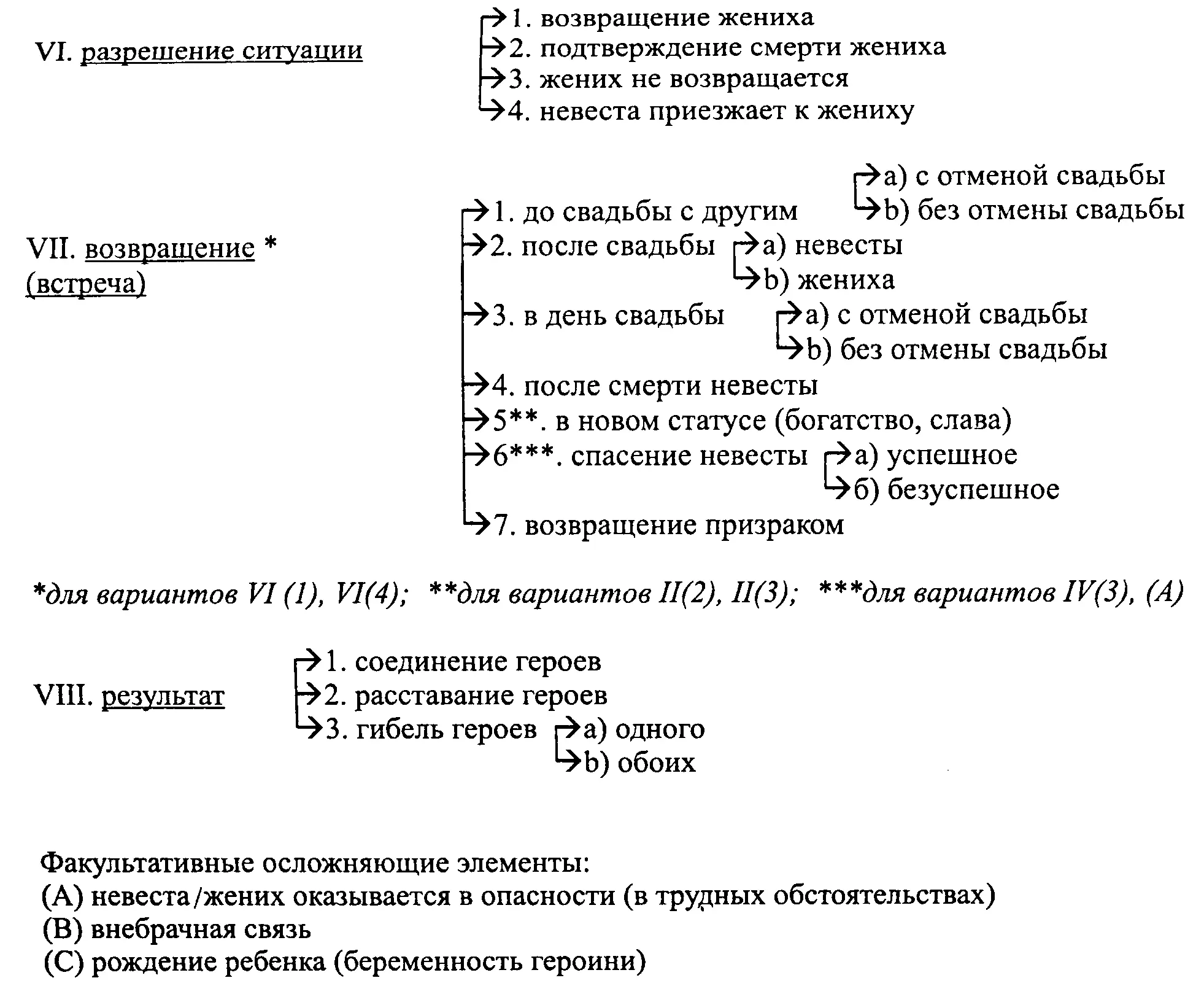

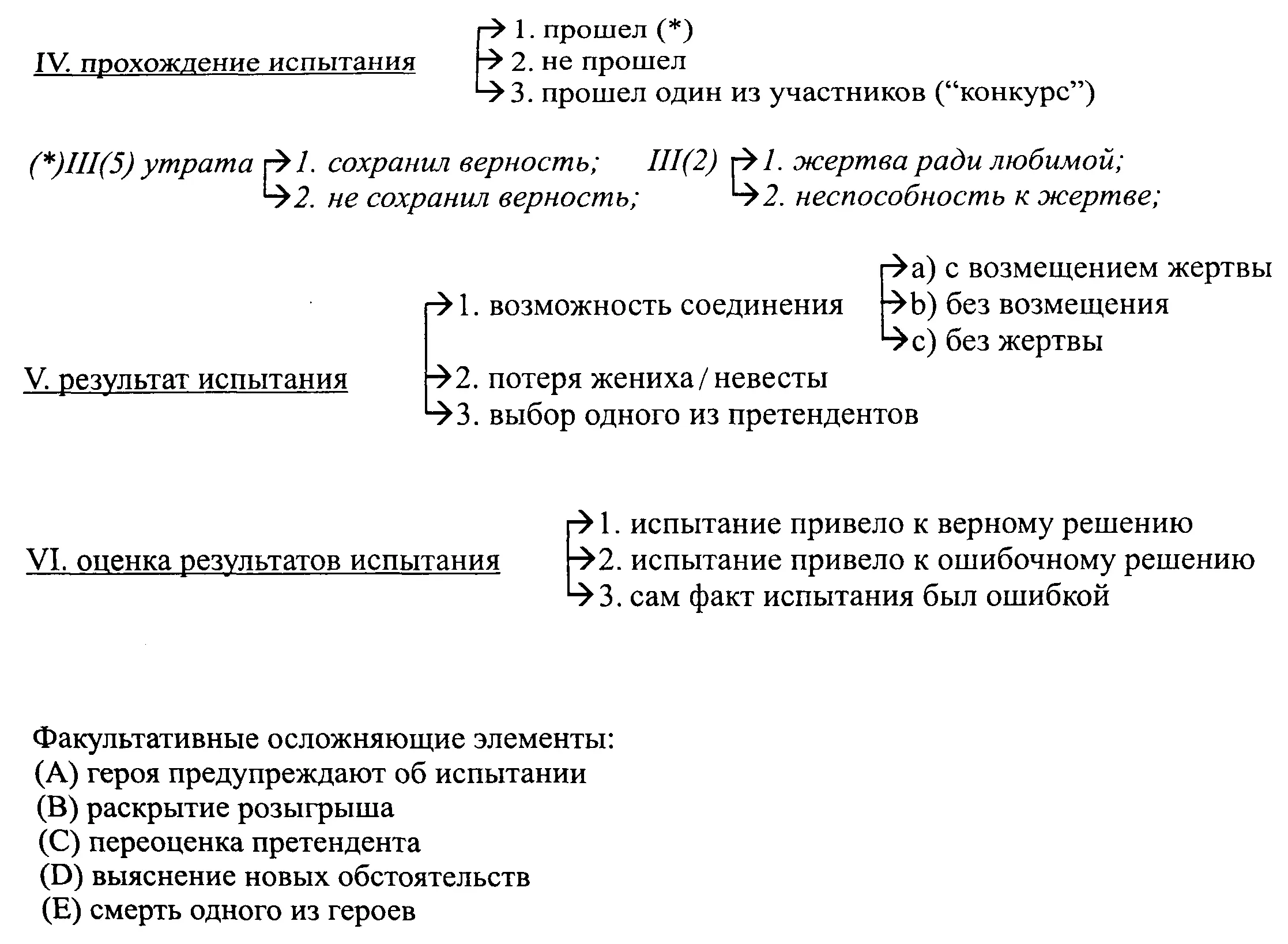

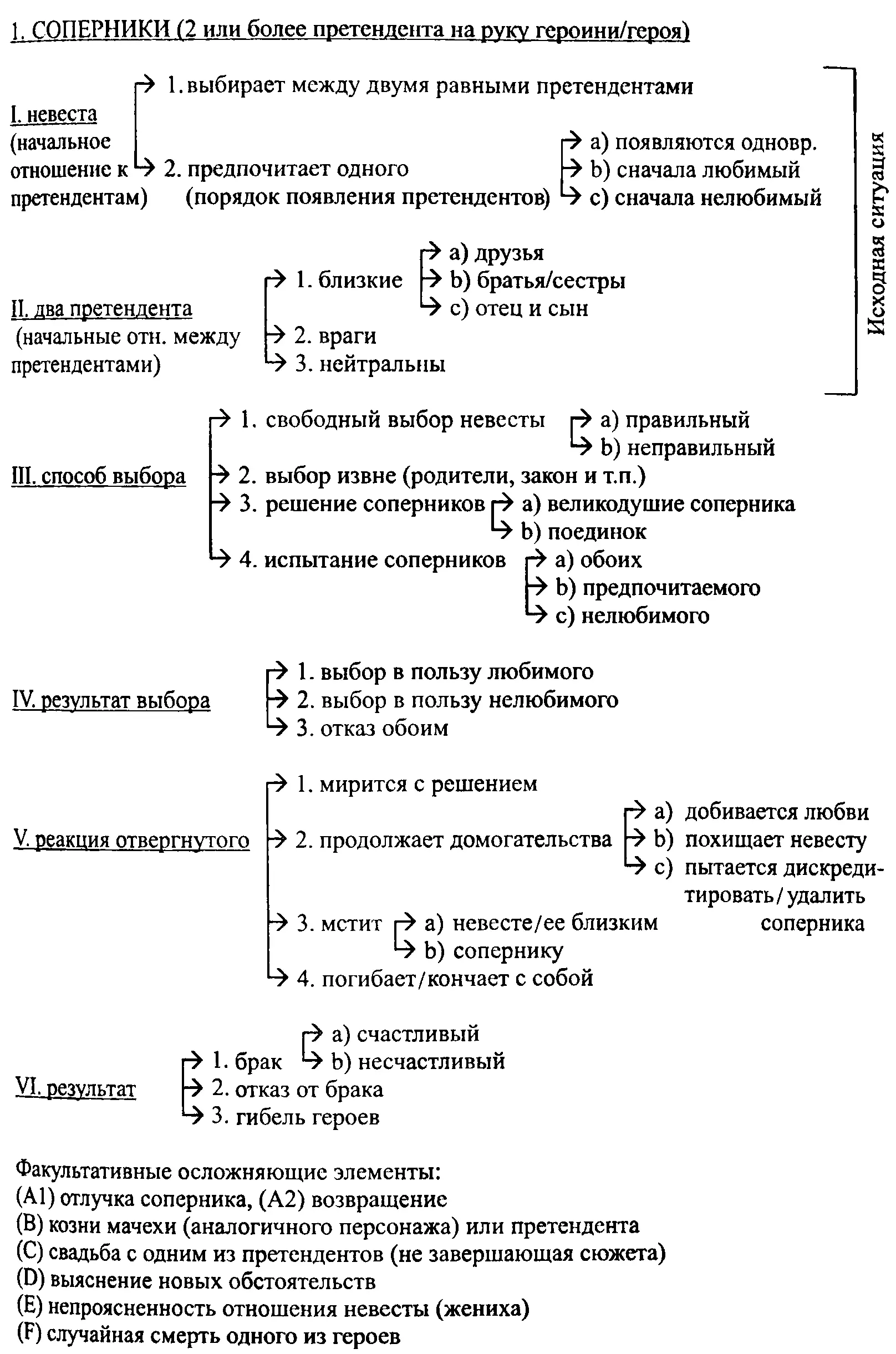

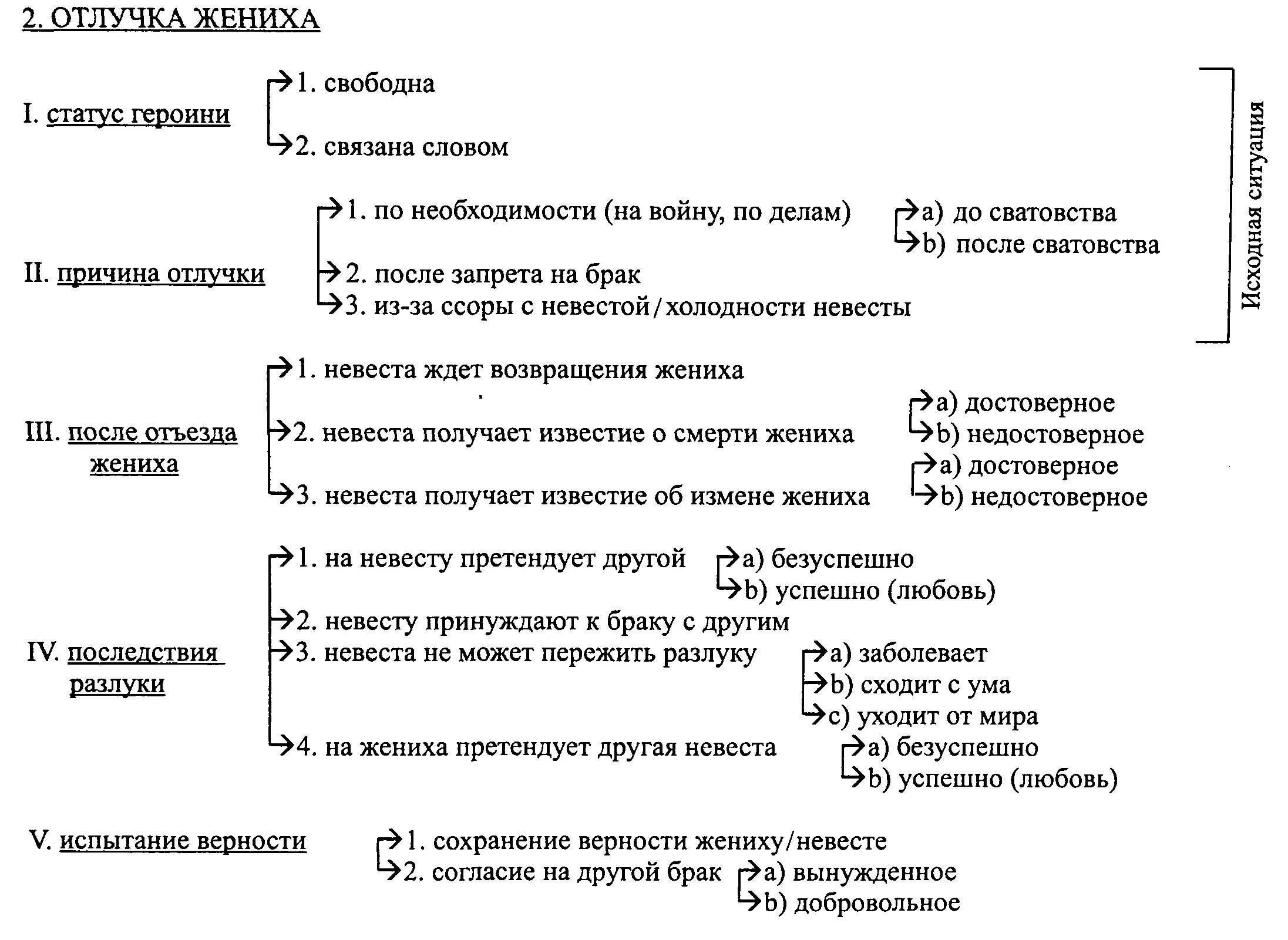

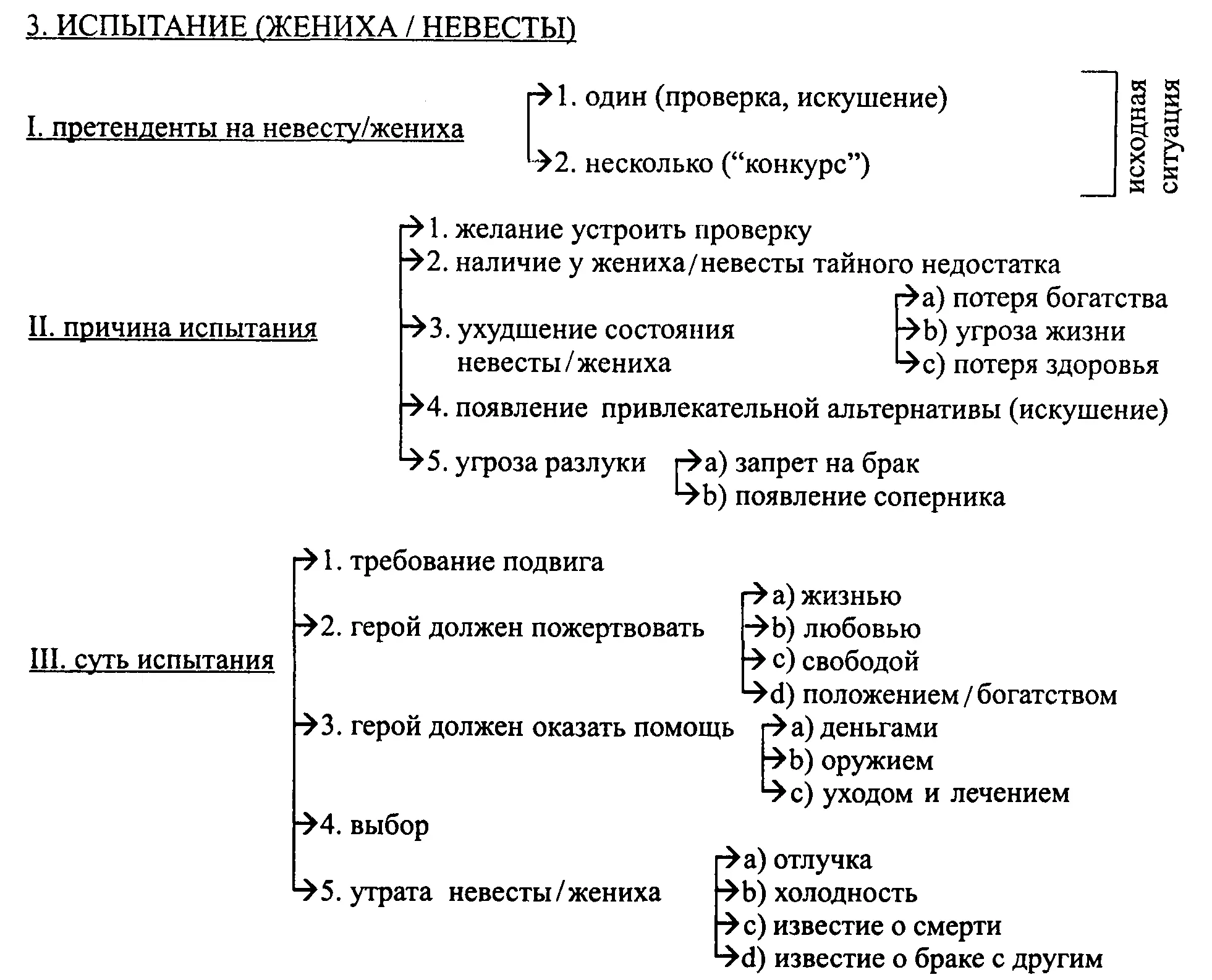

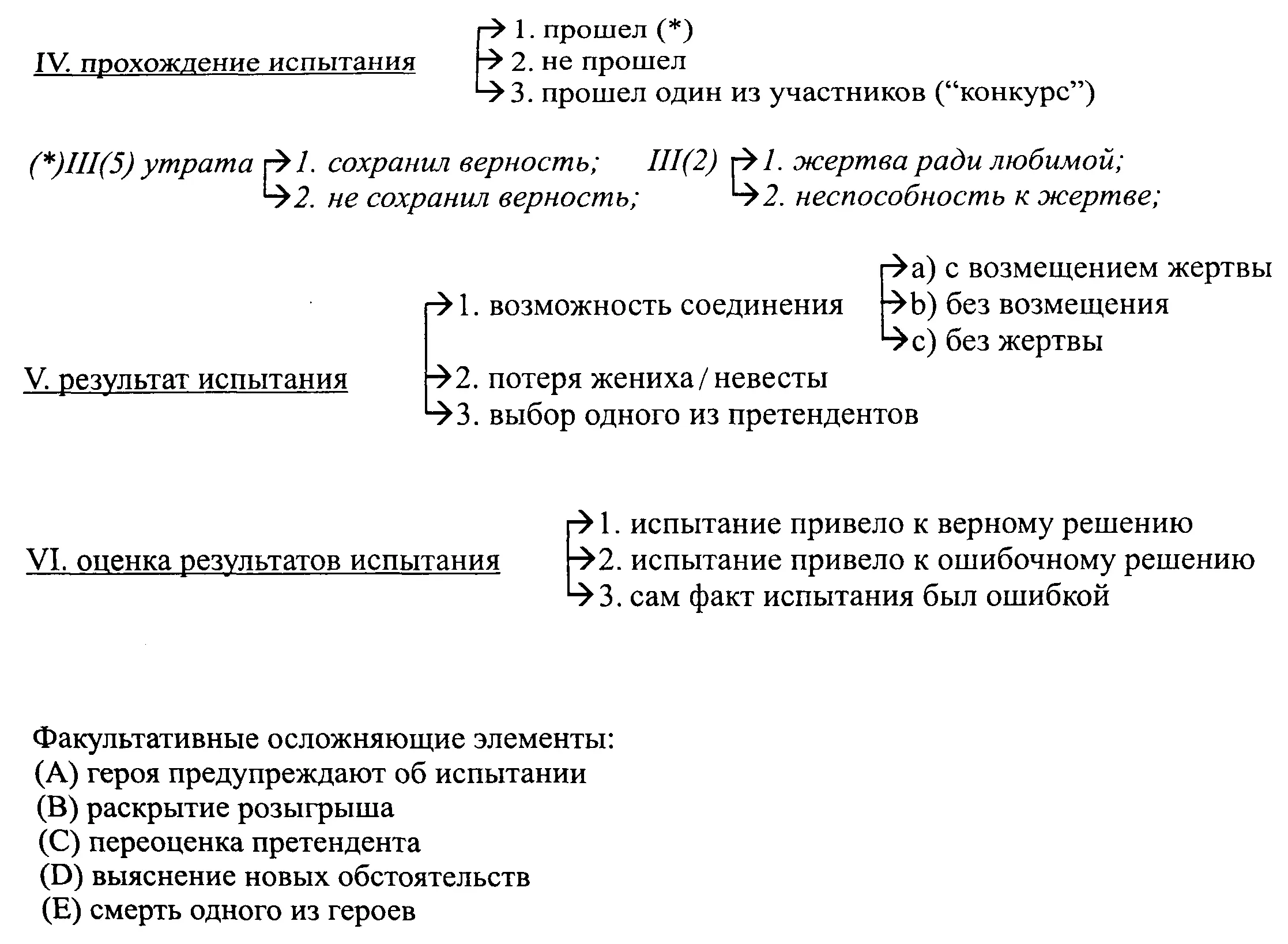

Ниже приводятся три схемы, в которых отражены сюжеты повестей начала XIX века, получившие наибольшее распространение в девичьих рукописных любовных рассказах.

См. обзор точек зрения по вопросу о времени возникновения жанра в статье С. Б. Борисова в настоящем издании.

См. статью Т. А. Китаниной, публикуемую в этой книге. Отметим в скобках, что сентиментальная повесть в большей степени связана с социологической проблематикой: несчастья героев происходят от их социального или имущественного неравенства, в то время как любовный рассказ социальной проблематики не знает вовсе (единственное исключение — рассказ «Вот такая любовь»). В экспозиции рассказа «Настоящая любовь» (1–13) социальный конфликт:

«— Я тебя тоже очень, очень люблю, может быть больше всего на свете и даже больше жизни своей...

— Но мы никогда не сможем быть вместе, — прервал Игорь, — так как твои родители не хотят видеть нас вместе».

Вступление заставляет думать, что счастье возлюбленных будет разрушено именно из-за социальных причин: родители героя — бедные, родители героини — богатые. Однако это «ружье» так и не стреляет, и в конце концов героев ссорит коварная соперница.

На это обратила внимание О. Б. Вайнштейн в работе «Contemporary notebooks of love: girls’ subculture in Russia» (cм.: rutheniaru/folklore/vainstein.html, примеч. 21).

Асадов Э. Добрый принц // Острова романтики. М., 1969.

Грей — имя главного героя повести Грина «Алые паруса», очень популярной среди юных читателей в эпоху, о которой идет речь. Любопытно, что это имя проникает и в рукописный девичий рассказ: так в нескольких вариантах зовут главного героя рассказа «Инга», и это тем более показательно, что в принципе любовные рассказы, в отличие, скажем, от жестокого романса, избегают «экзотических» имен: ономастикон этих текстов соответствует общей установке жанра на изображение «обычной жизни».

«Молодежные культурные практики, укорененные в деревенской традиции, рассматривались послереволюционным режимом как реакционные, критиковались и были объектом борьбы в советские времена. Вне этой борьбы молодые женщины, похоже, не привлекали особого внимания. Их запросы не рассматривались как нечто специфическое, — просто, будучи одновременно и юными, и принадлежащими к женскому полу, молодые женщины считались вдвойне отсталыми, наивными и неприспособленными к жизни. Отсталость, связанная с культурными практиками молодых женщин, обосновывалась их склонностью сплетничать, гадать и — в целом — быть легкомысленными» (Pilkington Н. «Youth culture», consuption and identity // Gender, generation and identity in contemporary Russia / Ed. by H. Pilkington. L; N. Y., 1996. P. 194).

Как правило, публикаторы девичьих альбомов (см., например: В. Головин, B. Лурье. Девичий альбом XX века // Русский школьный фольклор. М., 1998. C. 269–362) обращали внимание на черты, роднящие современный девичий альбом с его дореволюционным «предшественником». Это вполне понятно, так как на первом этапе изучения жанра необходимо было подчеркнуть преемственность традиции рукописных культурных практик. Однако при более детальном рассмотрении необходимо описать и те — подчас значительные — изменения, которые претерпела эта традиция на протяжении XX в.

Одна из типичных схем девичьего рассказа варьирует ситуацию «барышня и хулиган»: девушка испытывает к юноше чувственное влечение, однако ее отталкивают нехорошие поступки или излишняя дерзость возлюбленного. Лишь после того как юноша «перевоспитывается» или совершает подвиг, — скажем, спасает девушку, когда она тонет, или отбивает ее от хулиганов, — он завоевывает право на ее любовь (см. такие рассказы, как «Инга», «Аленька», «Алюн» и др.).

Описания альбомов этого периода [Лурье 1992: 42–66; Головин 1997: 400–417; Борисов 1997: 87–110].

Часть квазиаббревиатур цитируется по [Лойтер, Неелов 1995: 109].

Читать дальше