По завещанию отца Шимон Кароль Огинский получил среди прочего имение Лиозно в Витебском воеводстве, а также «главную отцовскую маетность» Крон «z tym jednak dokładem aby wiary swej greckiej starożytnej nie odstępując, ale w niej statecznie trwając, fundacji rodziców moich strzegąc i […] dotrzymując tak, jakoby się żaden nieprzyjaciel s tego nie cieszył nasz, o których tych wieków nie trudno, i strzeż Boże, aby w wierze swojej odmiany jakiej nie uczynił, zaczym ciała jako rodziców moich, tak i nasze wyrzucone by być musiały, czego bodaj żaden taki nie doczekał» [220]. При переходе Шимона Кароля в католичество его младший брат Ян Яцек, при условии, что он останется православным, получал право забрать Крон себе [221]. Предсмертной воле Льва Самуэля не суждено было сбыться, поскольку в католичество перешли оба его сына.

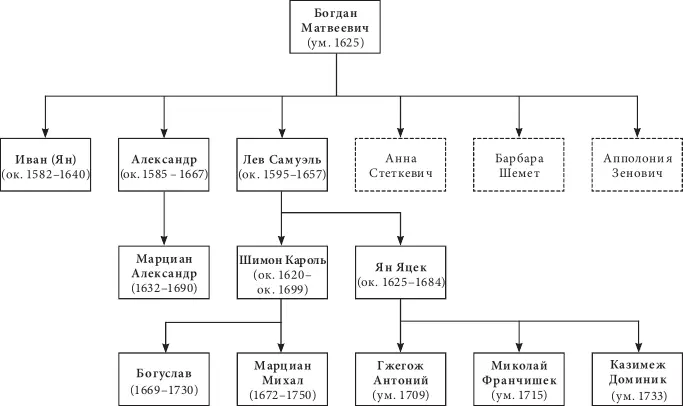

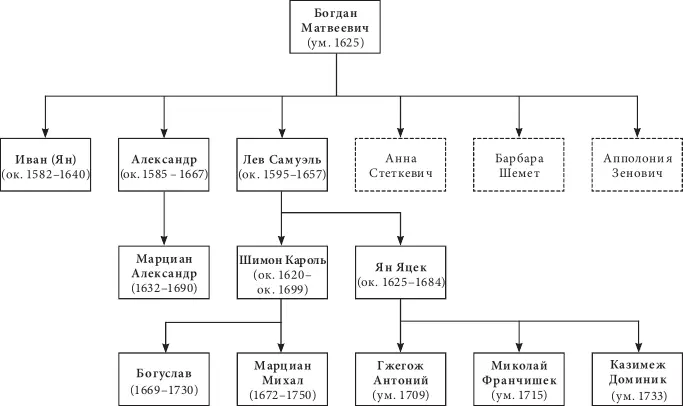

Таблица 1.Род Огинских в XVII – начале XVIII вв. [222]

Однако и после того, как Ш.К. Огинский стал католиком, он не только продолжал покровительствовать марковским и другим православным монахам, терпевшим гонения от униатского митрополита Киприана Жоховского, но и оказывал им поддержку в сношениях с московским патриархом, неоднократно на протяжении 1680-х гг. выступая за иноков ходатаем перед русским правительством.

Шимон Кароль не поддерживал таких тесных политических контактов с Посольским приказом, как его двоюродный брат Марциан. За 1680-е гг. известен единственный и малозначительный эпизод, когда в марте 1680 г. смоленский бурмистр Яков Любовецкий «объявил» в смоленской приказной избе данное ему в бытность в Витебском воеводстве литовским мечником Ш.К. Огинским «вестовое письмо», не содержавшее ничего существенного [223]. Так же как и Марциан [224], Шимон Кароль поддерживал и хозяйственные связи со Смоленщиной, покупал в дворцовых имениях лес, который затем сплавлялся по Двине в Ригу [225], выступал контрагентом торговцев и ростовщиков из среды смоленских мещан и дворянства [226].

Однако переход рода Огинских в католичество не прекратил связей князей с православным населением и духовенством Польско-Литовского государства. С избранием на престол польского короля Яна III Собеского активизировались усилия склонить православных Речи Посполитой к унии. Еще во время сейма элекции 1674 г. Собеский вместе с нунцием Франческо Буонвизи строили планы ликвидации в стране православной иерархии. С этой целью под предлогом борьбы со шпионажем в пользу Османской империи сейм 1676 г. запретил православному духовенству и мирянам выезжать за границу, и в первую очередь в Константинополь. Отныне ставропигиальные православные братства должны были прекратить всякие сношения с константинопольским патриархом и подчиниться местным епископам. Духовные и светские власти Польско-Литовского государства при активном участии папского нунция строили даже планы создания отдельного от Константинополя Киевского патриархата, подчиненного напрямую папе, а вакантные должности в четырех существовавших православных епархиях Речи Посполитой (луцкой, перемышльской, львовской и могилевской или белорусской) предполагалось давать только тем кандидатам, которые согласятся перейти в унию. Осуществление всех этих мер поставило бы православное население Польско-Литовского государства перед выбором: либо остаться вообще без рукоположенных в соответствии с каноническими нормами священников, либо принять унию.

В 1677 г. львовский епископ Иосиф Шумлянский, некогда перешедший из унии в православие специально ради получения этого сана, тайно вернулся в униатство. В 1678 г. умер православный белорусский епископ Феодосий Василевич. На белорусскую кафедру претендовал Климент Тризна, настоятель монастыря Св. Духа в Вильно. Его поддерживали некоторые литовские магнаты, в частности литовский подканцлер М.К. Радзивилл. Однако из-за отказа принять унию игумен Климент не был допущен до хиротонии [227]. В письме к сестре Софье в октябре 1682 г. он сообщал, что, приехав из Полесья в Вильно, посещал трех князей Огинских – Марциана, Шимона Кароля и Яна Яцека. Вероятно, Климент стремился заручиться их поддержкой перед предстоявшей поездкой к королевскому двору, чтобы, как он, возможно, надеялся, все же получить сан белорусского епископа [228]. В т. н. «Сводной галицко-русской летописи с 1600 по 1700 год», составленной А.С. Петрушевичем, под 1681 г. приведена выдержка из рукописи митрополита Льва Кишки, что Климента Тризну якобы было приказано схватить и посадить в Мальборгский замок за корреспонденцию с Москвой [229]. Возможно, этот рассказ косвенно свидетельствует о попытках игумена Климента заручиться поддержкой русской дипломатии. В дальнейшем М. Огинский, уже став литовским канцлером, предпринимал активные попытки добиться утверждения Климента Тризны («закоренелого схизматика», как его характеризовала Конгрегация пропаганды веры) в сане епископа белорусского, но тщетно, поскольку римская курия еще более энергично этому противодействовала [230].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу