Крупнейшим систематизатором средневековой схоластики был Фома Аквинский (1224—1274 гг.), который считал необходимым гармонизировать отношения веры и разума. Это тем более было необходимо, что происходило развитие концепций, шедших вразрез с католическими догматами о сотворении мира, об источниках понимания мира, о материи, о существовании загробного мира, о естестве Бога, о сотворении человека и т.д.

Так, английский ученый монах францисканского ордена Роджер Бэкон (1214—1292 гг.) был одним из первых, кто настаивал на необходимости опытного метода в изучении природы. Опытное знание он противопоставлял ложным авторитетам. В своих сочинениях, основным из которых был «Большой труд», он выдвинул ряд замечательных догадок. Бэкон мечтал о летательных аппаратах, о подъемных кранах, облегчающих труд человека. Он установил способы получения многих химических веществ, составил рецепт пороха. Сочинения Роджера Бэкона католическая церковь предала анафеме, а сам он провел в заключении 14 лет.

Фома считал, что разум способен рационально доказать бытие Бога, но в случае конфликта истин разума и истин откровения отдавал предпочтение истинам откровения. В XIII в. появилась теория двух истин французского философа, профессора Парижского университета Сигера Брабантского (ок. 1235 – ок. 1282), прозванного современниками Великим. Признавая существование Бога как первопричины, он отстаивал идею о едином универсальном разуме, общем для всего человечества. Истины богословские и истины научные, считал он, могут не совпадать и даже противоречить друг другу. Они равно имеют право на существование. Сигер Брабантский был предан суду инквизиции и убит во время следствия.

Особое мнение было у мистиков. Мистики отвергали необходимость изучать Аристотеля и пользоваться логическими доказательствами веры. Они считали, что религиозные доктрины познаются не с помощью разума и науки, а путем интуиции, озарения или «созерцания», молитв и бдений. Мистики отрицали роль разума в познании мира и бога. К известным мистикам средневековья относится Бернард Клервоский, Яков Бёме.

Мистицизм –в переводе с греческого «таинственные обряды, таинство». Вера в возможность непосредственного контакта со сверхъестественным.

Эти духовные искания влияли на направление формирования массового сознания средневекового человека, способствовали развитию зачатков рационализма, и в конечном итоге создавали предпосылки для формирования в Европе нового типа человека свободного, инициативного, деятельного, предприимчивого. Кризис общественного сознания средневековой Европы выразится в упадке авторитета католической церкви, движении Реформации в XVI столетии. Он приведет к началу становления капиталистического мира. Это будет мир, свободный от всеобъемлющего диктата церкви, обмирщенный и рациональный. Его формирование отразили изменения в культуре.

Вопрос 4. От романского искусства и готики к Возрождению

Выйдя из темных веков мощной организацией, претендующей на политическую власть, католическая церковь демонстрировала свои притязания и свою роль в обществе материальными внешними проявлениями. Стиль, получивший название романский, отражал эти изменения в культуре, прежде всего, в архитектуре.

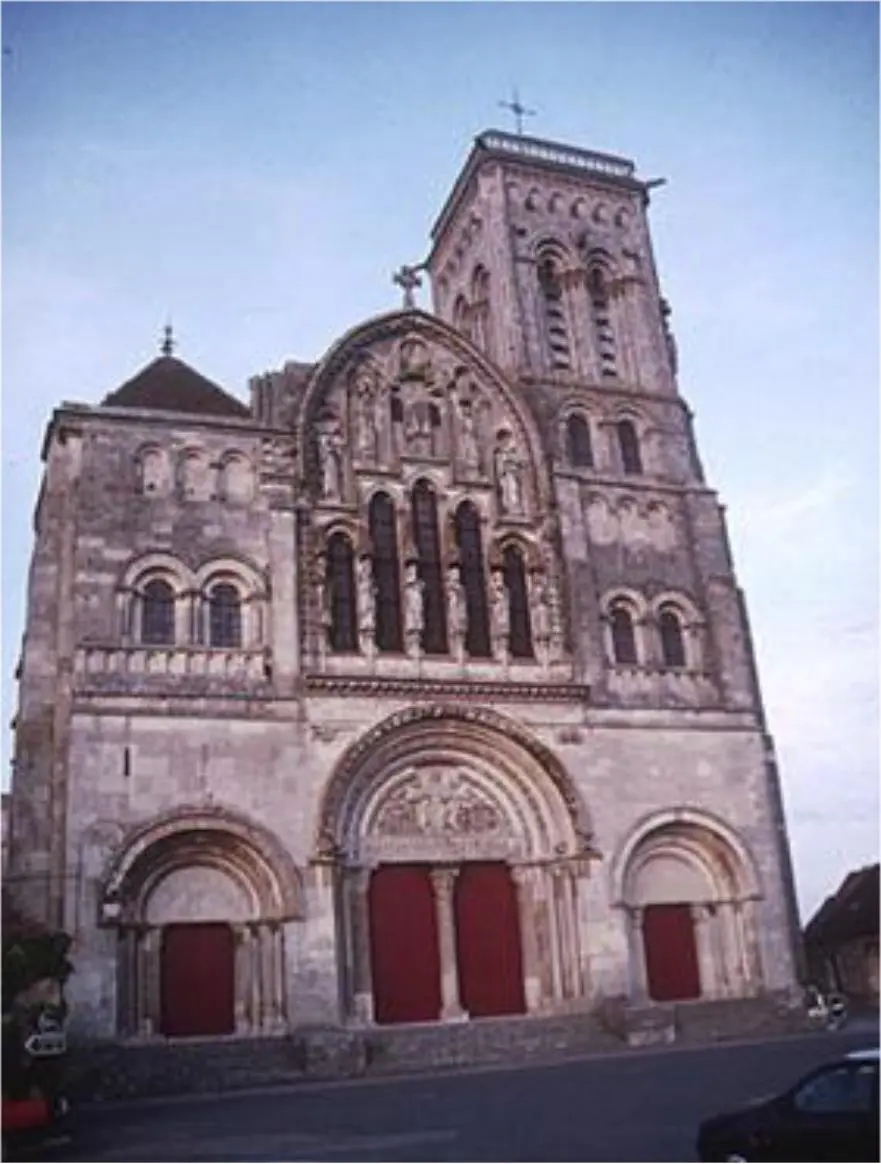

Рис. 87. Церковь Сен-Мадлен в Везле, Франция, Бургундия 11 20—50

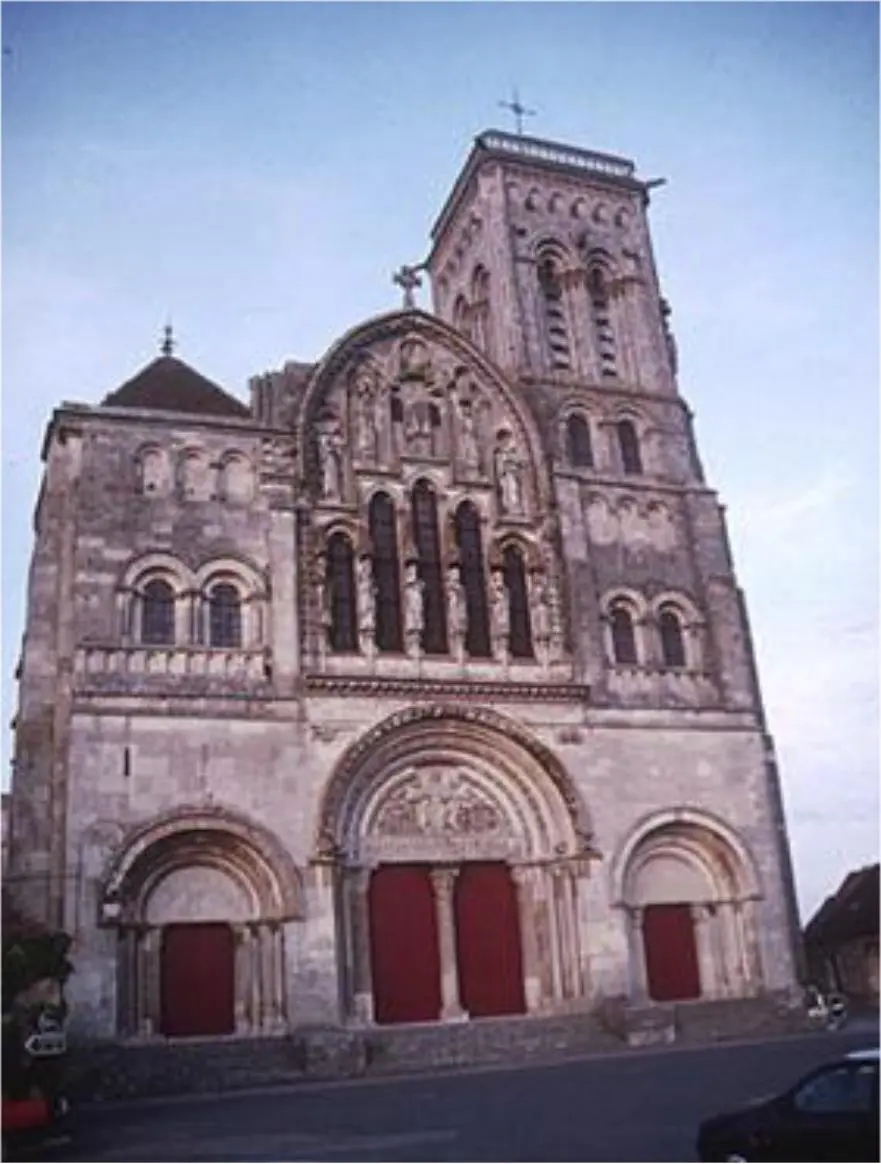

Романский стиль, распространившийся в Европе X—XII (а где-то в XIII вв.) впитал в себя элементы позднеантичного и меровингского искусства, культуры «Каролингского возрождения», а также искусства эпохи Великого переселения народов, Византии и мусульманских стран Ближнего Востока. В области культовой архитектуры главными распространителями романского стиля были монастырские ордена, а строителями, живописцами, скульпторами и декораторами рукописей – монахи. Лишь в конце XI в. стали появляться бродячие артели каменотесов-мирян.

Рис. 88. Собор в Пуатье, конец XI – середина XII вв.

В эпоху романского стиля расцвела книжная миниатюра, а также декоративно-прикладное искусство: литье, чеканка, резьба по кости, эмальерное дело, художественное ткачество, ювелирное искусство. В романской живописи и скульптуре центральное место занимали темы, связанные с представлением о безграничном и грозном Божьем могуществе (Христос во славе, Страшный суд и т.п.). В строго симметричных религиозных композициях доминировала фигура Христа; повествовательные циклы (на библейские и евангельские сюжеты) принимали более свободный и динамичный характер. Для романской пластики типичны отклонения от реальных пропорций, благодаря которым человеческий образ часто становится носителем преувеличенно экспрессивного жеста или частью орнамента, не теряя при этом духовной выразительности. Во всех видах романского искусства важную роль играл орнамент, геометрический или составленный из мотивов флоры и фауны.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу