Шведы стали свидетелями так называемого Кровавого воскресенья. Подобные события заставляли даже случайного приезжего почувствовать, что, говоря словами Лиона, «светская жизнь в С.-Петербурге» была «танцем на вулкане». Но, пишет он, «с какой изощренной жизнерадостностью, вкусом и изяществом исполнялся этот танец, конец которого был весьма скор».

«Есть ли у шведов достаточные причины оставаться здесь?»

Однажды, когда ювелир Александер Тилландер отправился домой из своего магазина, расположенного на углу Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы, за ним последовал автомобиль. Шел 1917 год, времена были неспокойными, и наиболее ценные украшения ювелир носил с собой в портфеле. Неподалеку от приходского дома шведской церкви, где жил Тилландер, автомобиль поравнялся сним, и из окна к портфелю, который ювелир держал под мышкой, протянулась рука. 80-летний Тилландер боролся, не желая отдавать драгоценности, и грабитель выстрелил; пуля попала Тилландеру в голову. На выстрел тотчас сбежались любопытные, в том числе ученики шведской школы, и воры убежали без добычи. Поправившись через некоторое время, Тилландер к своему огорчению узнал, что среди преступников был один из его служащих…

Большевики захватили власть. Упомянутое происшествие случилось как раз после государственного переворота, состоявшегося в октябре 1917 г. и высвободившего в российском обществе буйные, необузданные силы. Но даже если после взятия большевиками власти бесправия и произвола стало больше, не только они были виноваты в насилии и возникновении общего ощущения нестабильности.

Февральская демократическая революция потрясла основы российского общества: император был свергнут, образовано Временное правительство, на улицах царило праздничное настроение, но вместе с тем волнения и хаос; убивали людей, поджигали дома… Как это ни парадоксально, но первая, настоящая революция повлекла за собой для отдельного гражданина больше опасностей, нежели октябрьский переворот, по крайней мере поначалу.

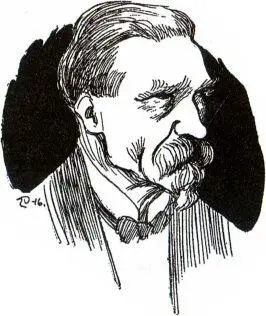

Александер Тилландер-старший на рисунке Эрика Васстрёма

Одним из тех, кто едва не расстался с жизнью после Февральской революции, был Густав Маннергейм. Война была непопулярна, революционеры охотились на офицеров прямо на улицах, и Маннергейму пришлось искать убежища в доме Эммануила Нобеля, где офицер переоделся в гражданскую одежду. Маннергейм был высокого роста, а предложенный ему костюм был сшит на низкорослого и полного человека — вероятно, на самого Нобеля. Брюки были приспущены, и когда франт Маннергейм позднее нашел приют у одного соотечественника, то сразу позаботился о том, чтобы запастись приличным облачением. Оскар Лидваль, сын Эдварда, в своей книге «Значение одежды» (Стокгольм, 1937) рассказывает, что Маннергейм вошел в спальню, чтобы надеть один из костюмов своего друга. Поскольку он замешкался там, друг вошел в комнату и увидел, что Маннергейм «с величайшим тщанием подбирал подходящий к костюму галстук…».

Февральская революция породила большие ожидания, но вследствие политической хрупкости в ней таились семена ее антипода — диктатуры. В условиях царившего весной и летом хаоса большевистская партия при помощи немецкого генерального штаба сумела вбить клин между народом и правительством, использовать недовольство войной и отсутствием реформ и заложить фундамент для захвата власти, который произошел в октябре.

Для Маннергейма большевистский переворот имел менее драматичные последствия, чем Февральская революция, и он без особых затруднений смог выехать из страны. Сразу после переворота он отправился в Петроград из Одессы, куда прибыл с фронта лечить раненую ногу. «Удручающее впечатление производил уже вокзал с толпами расхристанных солдат, валяющихся повсюду, — пишет Маннергейм в своих „Воспоминаниях“. — Меня возмутило то, что генералы сами тащат свой багаж, но мои вещи два солдата охотно подхватили и раздобыли для меня дрожки. То, что я увидел по дороге к „Европейской“, где в марте меня чуть было не арестовали, подтвердило мрачное впечатление от города».

В Петрограде нельзя было жить без разрешения, поэтому Маннергейм выхлопотал командировку в Гельсингфорс. Но, проведя всего неделю в финской столице, он опять вернулся в Петроград, желая узнать, «добились ли чего-нибудь силы, защищающие Россию». Впечатление оказалось отрицательным и вполне согласуется с описаниями других очевидцев: «Не видно ни намека на какие-либо попытки восстать против советской власти».

Читать дальше

![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](/books/225431/bengt-yangfeldt-yazyk-est-bog-zametki-ob-iosife-b-thumb.webp)