Пружинный привод часов, принцип которого был заимствован от механизмов движущихся фигур-автоматов XIII в., открыл путь к миниатюризации часов, которые до сих пор строились сперва в виде настольных, а затем в виде подвесных дорожных часов, а с середины XVI в. — и в виде малых карманных часов. Яйцеобразная поверхность их футляра украшалась художественными гравюрами и была гордостью южногерманских часовщиков. Эти часы вошли в историю хронометрии под названием «нюрнбергские яйца».

Эти переносные часы имели шпиндельный механизм с большим двуплечим билянцем. У некоторых немецких часов XVI в. маховик имел не круглую, а ложкообразную форму. Для управления ходом этих примитивных регуляторов тогдашние часовщики использовали упругие упоры из щетины. Изменением расстояния между упорами меняли размах колебания маховика, а этим и его частоту. Чешский часовщик Якуб Цех, работавший в Праге в первой половине XVI в., изготовлял цилиндрические настольные часы с круглым балансом.

Как и в маятниковых часах, шпиндельный спуск и здесь не способствовал получению большой точности. Если у маятниковых часов изохронность колебании была обусловлена малыми амплитудами маятника, то у балансового осциллятора дело обстояло наоборот. Это понял впервые лишь в XVII в. автор первых маятниковых часов Гюйгенс, который одновременно занимался и проблемами регуляторов портативных часов. Стремясь увеличить амплитуду балансов, он вложил сначала между спуском и балансом зубчатую передачу, но колебания баланса были медленными и, кроме того, они передавали на баланс все погрешности и изменения ведущей силы часовой пружины. Вторая идея, с которой выступил Гюйгенс около 1674 г., была более удачной и даже успешной и до сих пор используется в практике часового производства. К прежнему маховику он присоединил спиральную пружину-волосок, которая действовала при отклонении баланса от нейтрального положения. Таким образом возник первый действительно балансовый осциллятор со свойствами, подобными свойствам маятника, но с той разницей, что для маятника требовалась малая, а для баланса, наоборот, большая амплитуда [12] Основной смысл балансовых осцилляторов состоит в том, что они могут работать в отличие от маятников в любом положении. (Прим. науч. ред.)

. Гюйгенс не был единственным, который в то время занимался изучением балансовых осцилляторов. Наряду с Робертом Гуком хороших успехов достиг в этом отношении и француз д'Готефей, экспериментировавший с прямыми пружинами.

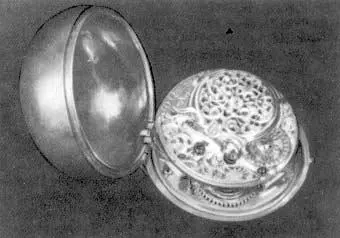

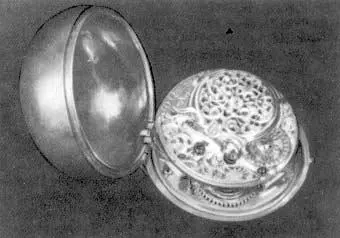

После введения волоска балансовый шпинделевый спусковой механизм претерпел с течением времени ряд изменений. Например, наклон зубьев на пусковом колесе установился в 30°, первоначально острый угол, образуемый обеими налетами, увеличился до 100°. Типичным признаком карманных часов со шпиндельным спусковым механизмом, известным под народным названием «шпинделевок» (от немецкого «шпиндельхеммунг» — шпиндельный спуск), был сравнительно небольшой баланс, расположенный под отдельным мостиком над нижним основанием механизма (рис. 11).

Рис. 11.Карманные часы со шпиндельным спусковым механизмом (Англия, XVII-XVIII вв.)

Переход от спусков с отходом к спускам без отхода сопровождался рядом экспериментов, направленных на уменьшение неблагоприятных влияний сил, действующих нерегулярно между спусковым механизмом и осциллятором. Переходной конструкцией между этими видами спусков были такие виды этих механизмов, которые имели частично возвратный (реверсивный), а частично спокойный характер или у которых реверсивное движение спускового колеса сводилось к минимуму. Некоторые из этих смешанных спусковых механизмов относятся к таким спускам, при которых осциллятор получал импульс только в одном направлении, причем еще и непосредственно от спускового колеса.

Спусковые механизмы без отхода для крупногабаритных часов

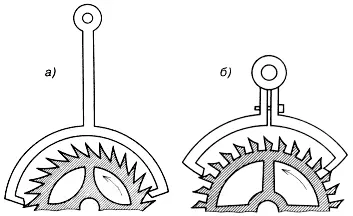

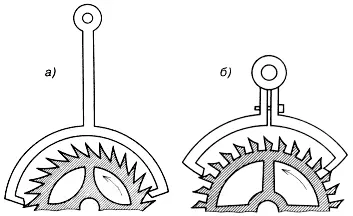

Важный период в истории часовых регуляторов был начат в 1715 г. Томасом Томпионом, учеником знаменитого английского часовщика Джорджа Грагама, построившим первые механизмы спуска без отхода. Первый вариант спуска Грагама (рис. 12а) получил более совершенный вид с характерной формой спускового колеса, изображенного на рис. 12б.

Рис. 12.Спусковые механизмы без отхода: а — первоначальный Грагама; б — усовершенствованный Грагама

Читать дальше