Коромысловые часы являются типичным примером простого трехколесного механизма с однострелочным индикатором времени. Механизм, использованный для шпиндельного спуска, оправдал себя и для первых часовых механизмов с боем. В задней части часов находился колокольный механизм боя, который запускался в ход каждый час ходовым механизмом. В этом случае колокол сигнализировал истечение каждого следующего часа всегда одним и тем же количеством ударов. Такие часы использовали для измерения времени ночью в неосвещенном пространстве башни. (Колокол обращал внимание сторожа, а тот ощупью на выступах циферблата узнавал положение стрелки, определяя этим, сколько часов он уже находится на своем ночном посту.) Большинство часов, изготовленных до конца XVII в., имело лишь одну стрелку, обходящую циферблат за 12 или 24 ч, в зависимости от того, был ли на часах циферблат немецкий или итальянский (древнечешский).

Шпиндельный спусковой механизм с коротким кольцевым билянцем, жестко насаженным на палетном валу (так называемый «кухшванц»), сохранил свой вид и положение в часовом деле в течение нескольких столетий. Когда же на переломе XVI и XVII вв. Галилей занялся изучением свойств маятника, перед хронометрией открылся путь для революционных изменений. В 1657 г. голландский физик и математик Христиан Гюйгенс изготовил первые маятниковые часы, в которых маятник был использован действительно в качестве осциллятора. Идея Галилея, осуществленная Гюйгенсом, сильно повысила тогдашнюю точность механических часов. Суточная погрешность, колебавшаяся у маятниковых часов в широких пределах — в зависимости от качества часов от 15 до 60 мин, — упала у часов Гюйгенса до 10 с, хотя шпиндельный спуск остался, по существу, таким же, как у часов с билянцем. Шпиндельный спуск не очень подходил для маятниковых часов. Созданный первоначально для билянца, он требовал большую амплитуду — 20° и больше. Несмотря на это, он благодаря своей сравнительной простоте очень быстро распространился и на маятниковые часы, а в некоторых странах он сохранялся вплоть до начала XIX в., т.е. намного позднее, чем были изобретены современные спусковые механизмы. В стремлении приспособить шпиндельный спусковой механизм к условиям, предъявляемым маятником, некоторые часовщики постепенно изменяли взаимный угол между налетами до 40°. Одновременно с этим и наклон зубьев спускового колеса изменялся настолько, что оно все больше теряло свое первоначальное сходство с королевской короной. Эти изменения в геометрии спускового механизма преследовали еще одну цель — ограничить неблагоприятное влияние отхода спускового колеса.

Недостатки, связанные с большой амплитудой маятника при шпиндельном спуске, сознавал уже Гюйгенс, который создал для своих маятниковых часов в 1673 г. пружинную подвеску с двумя направляющими циклоидальными поверхностями. Эти поверхности имели своей задачей изменять во время колебания длину маятника, а с ним и продолжительность колебания. Попытки Гюйгенса получить колебания одной и той же продолжительности с помощью изменения длины маятника были правильны, ибо исходили из математического расчета, но на практике это не привилось [11] Изохронизация колебаний с помощью специальных подвесов эффективно использовалась до настоящего времени, например, в современных маятниковых -астрономических часах Федченко. (Прим. науч. ред.)

, поскольку новые анкерные спуски, которые быстро заменили шпиндельный спуск, строились для маятниковых часов, наоборот, в расчете на малые амплитуды.

Несмотря на свою кажущуюся простоту, шпиндельный спусковой механизм обладал еще и другими теневыми сторонами, которые принуждали часовых дел мастеров искать иные формы этого механизма. Нет сомнения, что крупнейшей проблемой здесь было, особенно в отношении крупных железных башенных часовых механизмов, изготовление спускового колеса. Прежние кузнечные методы, которые использовались при изготовлении деталей крупных часов, оставили некоторые характерные признаки в виде соединений, сваренных в огне, клиновидных соединений разъемных деталей, склепанных трубочных трибов и т.п. Такое спусковое колесо изготовлялось из плоской полосы железа, свернутой в горячем виде в круг и сваренной в огне. Другой производственной трудностью было соблюдение вертикального положения палетного вала относительно спускового колеса.

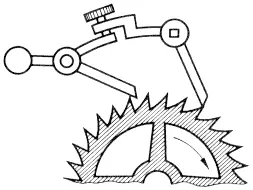

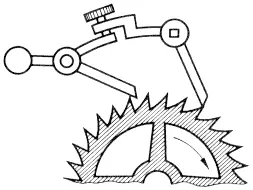

Рис. 10.Двухрычажный спусковой механизм Шевалье де Бетуне

Читать дальше