В течение столетий индикаторным механизмом был стрелочный индикатор с циферблатом, который имел классический вид неподвижного циферблата с одной, двумя или несколькими вращающимися стрелками, или же с неподвижной стрелкой и с одним или несколькими вращающимися цилиндрическими шаровидными или плоскими циферблатами.

В последнее время снова стала преобладать цифровая индикация, ставшая известной уже в конце XIX и начале XX в. и способствовавшая тогда усилению сбыта коммерческих часовых приборов.

Спусковой механизм и осциллятор образуют регулятор, который определяет точность хода механических часов. Исследуя механизм старых часов, мы встречаемся с огромным количеством конструктивных вариантов, с сотнями успешных и менее удачных спусковых механизмов и с различными формами осцилляторов — от простых маховиков через остроумно решенные сложные маятники и до современных самокомпенсирующихся балансов.

На первый взгляд представляется, что конструкция спускового механизма зависела от индивидуальных представлений и что между отдельными типами спусков нет общих признаков, по которым их можно было бы подразделить на группы. Однако общие признаки существуют, и по ним можно оценивать принцип и функцию спусковых механизмов с нескольких точек зрения. В целях наглядности мы будем рассматривать только те спусковые механизмы, которые чаще всего использовались в старых механизмах часов и имели наиболее важное значение для развития таких часов.

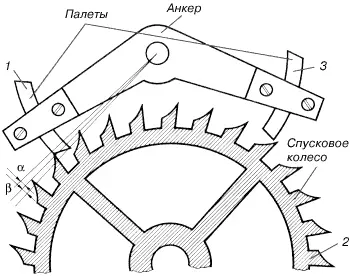

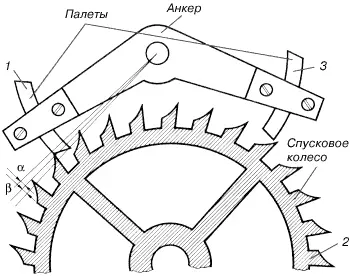

Объясним работу спускового механизма часов на примере наиболее известного и оправдавшего себя анкерного спуска (рис. 8).

Рис. 8.Спусковой механизм современных механических часов

Главными частями такого спуска является анкер 2 с рабочими изогнутыми штифтами, так называемыми палетами 1, и зубчатое спусковое колесо. Палеты анкера охватывают определенное количество зубьев спускового колеса и поочередно заходят в эти зубья. В положении, показанном на рис. 8, зуб спускового колеса подошел к левой палете и опирается на боковую поверхность, так называемую поверхность покоя. Маятник соединен вилкой с анкером, и здесь он находится в амплитудном положении и начинает опускаться в положение равновесия. Если при этом движении анкер повернется на определенный угол обхвата α, то зуб спускового колеса упрется в наклонную, так называемую импульсную, плоскость палеты, и при дальнейшем движении по этой плоскости он поднимет левое плечо анкера и при этом придаст анкеру и маятнику силовой импульс.

Длина этого импульса выражена углом импульса β. После окончания импульса палета 1 освободит зуб спускового колеса, спусковое колесо скачкообразно повернется, пока соответствующий зуб спускового колеса 2 не натолкнется на поверхность покоя второй палеты 3. Затем маятник легко перейдет на свою точку левого поворота и снова возвратится, пока зуб 2 перейдет с поверхности покоя на наклонную плоскость импульса правой палеты, а анкер получит импульс в обратном направлении. Этот процесс циклически повторяется. Анкерный механизм работает с двусторонним импульсом. Спусковое колесо при каждом полуобороте поворачивается на половину шага зубьев. Короткий скачок спускового колеса, сопровождаемый известным характерным тиканьем часов, правда, связан с некоторой потерей энергии, но он необходим для придания импульса анкеру и осциллятору.

Внимательное наблюдение за поведением спускового колеса приведет нас к первому критерию классификации спусков. У старых спусковых систем мы часто встречаемся с таким явлением, что анкер при завершении полуколебания осциллятора отжимает назад спусковое колесо и вынуждает его совершить небольшое, едва заметное возвратное движение. У современных же спусков спусковое колесо, наоборот, остается в покое. В зависимости от поведения спускового колеса можно, следовательно, распределить спуски на спуски с отходом назад и спуски без отхода.

У обычных маятниковых или балансовых часов, приводимых соответственно гирей или пружиной, величина момента импульса, а с ней и продолжительность полуколебания зависит от момента привода, величина которого под влиянием переменных сопротивлений, изменяющегося момента привода пружины и т.п. может изменяться настолько, что это будет значительно влиять на ход часов. В отношении более точных часов, к которым принадлежат некоторые виды хронометров, этот недостаток был устранен введением дополнительного элемента в виде гири или пружины между спусковым колесом и анкером, придающим осциллятору импульсы одинаковой величины. У спусковых механизмов, у которых нет этого элемента, осциллятор получает переменные импульсы. Оценивая спусковые механизмы с точки зрения постоянства импульсной силы, мы придем к следующему критерию, подразделяющему спусковые механизмы на механизмы с переменной силой и механизмы с постоянной импульсной силой.

Читать дальше