Немецкие стратеги, в соответствии с доктриной молниеносной войны, делали основную ставку — и теоретически это правильно — на маневренность и пробивную мощь объединенных в ударные группировки танковых и механизированных соединений, на их способность быстро прорывать фронт, совершать обходы-охваты и окружения. Но эта стратегия, приносившая успех в Западной Европе, стала давать сбои с первых же дней войны против СССР. Армии европейских государств после глубокого прорыва их фронта немецкими танковыми клиньями уже не оказывали серьезного сопротивления, отступали или сдавались, считая дело проигранным. В России перед немцами предстал совершенно иной противник. Уже 29 июня 1941 года начальник Генерального штаба германских сухопутных войск записал в своем служебном дневнике: «Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека. Упорное сопротивление русских заставляет нас вести бои по всем правилам наших боевых уставов. В Польше и на Западе мы могли позволять себе известные вольности и отступления от уставных принципов, что теперь уже недопустимо». И далее запись от 20 июля: «Отдельные группы противника, продолжая оставаться в нашем тылу, являются для нас настоящим бедствием».

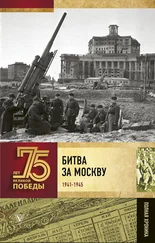

Разбитая немецкая техника в одном из городов Подмосковья. Западный фронт, январь 1942 года.

Советские войска не сразу нашли способы эффективного противодействия стратегии и тактике немецких генералов. Конечно, «война моторов» не была для наших военачальников «в диковинку», но реальная подготовка к ней офицерского корпуса Красной армии и техническое оснащение советских войск оказались в 1941 году не на должной высоте. С другой стороны, немцы, окрыленные успехами на Западе, стали слишком преувеличивать силу своих подвижных войск и явно недооценили возможности и искусство своего русского противника. С начала войны они шаблонно прибегали к одному и тому же оперативно-тактическому приему глубоких танково-механизированных прорывов с последующими фланговыми обходами-охватами. Немецкая тактика имела очевидный успех пока русские «терялись» при виде прорвавшихся немецких танков и «бегали» от них. Но к осени 1941 года все большее число советских офицеров и солдат осознали что можно и нужно, во что бы то ни стало, сражаться и побеждать «даже стоя на одном колене». Наглядный тому пример — прорыв из окружения «перевернутого» Брянского фронта или оборона Тулы. И здесь важно отметить также, что, несмотря на катастрофу под Вязьмой в октябре 1941 года, дух боевого сопротивления советских войск не только не был сломлен, но постоянно возрастал. В ноябре и в начале декабря немцы продолжали наступать, и подошли к Москве на 20–30 км, но ни впечатляющих прорывов, ни значительных окружений совершить уже не смогли. Образно говоря, в этот период немцы уже не столько развивали свой успех, сколько все больше и больше сжимали невидимую пружину, в декабре силы их иссякли, пружина сорвалась и нанесла им сокрушительный ответный удар.

Говоря более военным языком, танковые и подвижные части вермахта все еще продолжали пробивать нашу оборону, но в условиях возросшего сопротивления советских войск немецкие генералы не смогли поддержать свои ударные группировки достаточным количеством пехотных резервов, которые закрепляют успех. И победоносная в своем начале операция «Тайфун» обернулась для немцев поражением. В противоположность этому, советское командование в битве под Москвой смогло противопоставить немецкой «быстротечной войне моторов» тактику «изматывающей войны резервов», и в конечном итоге одержало решающую победу.

Обескровив врага активной обороной, советское командование выиграло время и успело подготовить силы для ответного удара. Быстрый, без обычной паузы переход в контрнаступление на еще атакующего противника, когда он никак не ожидал встречного удара, сыграли решающую роль в достижении победы. Такой перелом ситуации в свою пользу свидетельствует о том, что советские военачальники приобрели опыт проведения масштабных оборонительных и наступательных операций.

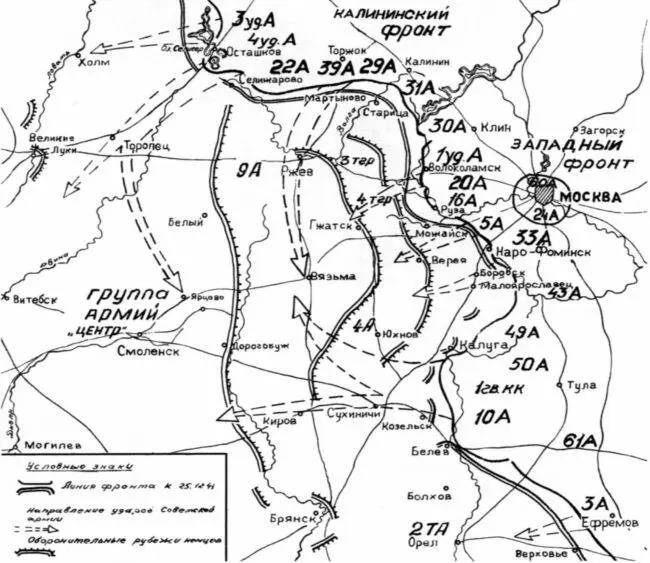

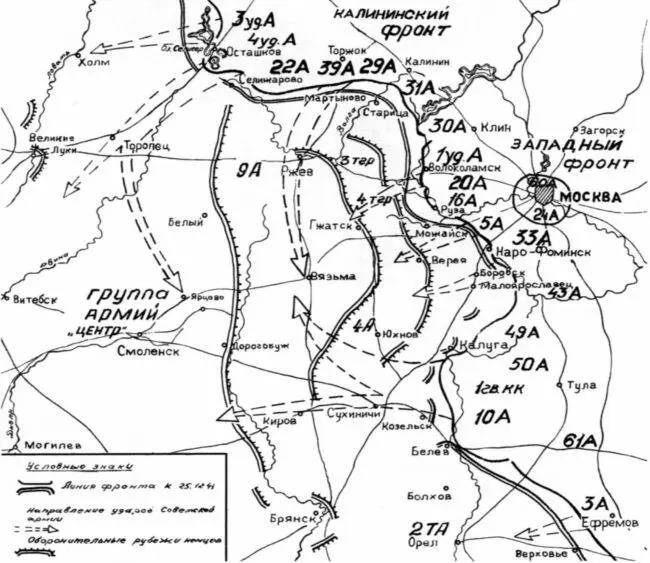

План дальнейшего наступления советских войск под Москвой, осуществлявшийся с января по май 1941 года.

Читать дальше