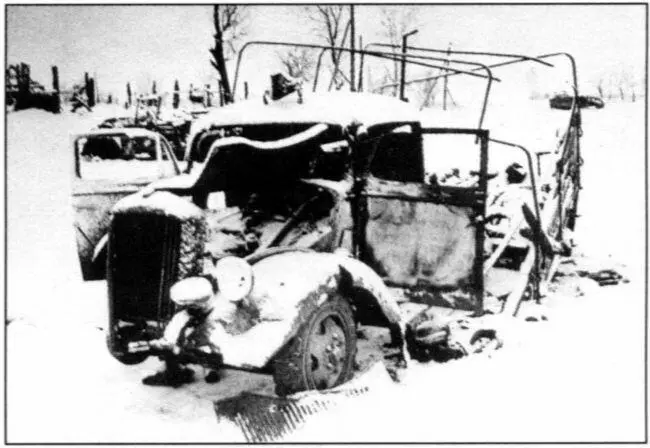

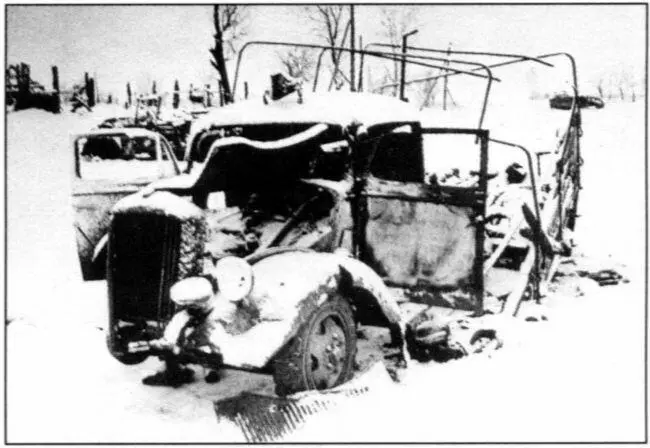

Немецкий грузовик Опель Kfz.305, подбитый и брошенный при отступлении под Тулой. Декабрь 1941 года.

Немецкая 105-мм гаубица FH18/40, захваченная под Тулой. Декабрь 1941 года.

Активная оборона Красной армии вынудила немцев прекратить все наступательные операции, за исключением московского направления, где они еще надеялось добиться успеха. Но состояние войск группы армий «Центр» постоянно ухудшалось: потери в людях и боевой технике были огромны, в пехотных ротах численность упала до 60–40 человек, войска оказались совершенно не подготовлены к зиме, вследствие плохого базирования, нехватки горючего и технических материалов снизилась действенность авиации, артиллерии, танковых и мотодивизий. Под влиянием неудач ухудшилось и моральное состояние войск. У значительной части солдат и офицеров «начальный» победный «запал» сменился настроениями неуверенности и сомнения. Немецкое руководство обещало своим войскам легкую победу над слабым «полуварварским» врагом и быстрое окончание войны. Но русские оказались противником сложным, упорным, они сражались на смерть, самоотверженно защищая свою Родину, и перспектива войны становилась для немцев все более туманной.

Советские бойцы осматривают грузовик «Хорьх», брошенный немцами под Тулой. Декабрь 1941 года.

Самоуверенность и недооценка противника сыграли с немецкими генералами коварную шутку. Как раз накануне перехода советских войск в контрнаступление германская разведка докладывала Гитлеру: «Силы русских не позволяют перейти им в крупное наступление без значительных подкреплений». Советское командование столь искусно и скрытно провело подготовку и выдвижение ударных резервов трех фронтов, что немцы до последнего часа не замечали их на своих флангах.

Жуков и штаб в ходе оборонительных боев ни на минуту не упускали главной цели — уловить момент, перехватить инициативу, и когда противник исчерпает свои наступательные возможности, нанести ответный удар. Фон Бок вводил все новые резервы. Но «последние батальоны» один за другим сгорали в русских снегах. Фронт его армий растягивался, силы все больше ослаблялись. Гёпнер и Гудериан выдыхались, начинали метаться по фронту в поисках слабых мест, и наступала пора нанести им внезапный ответный удар свежими армиями резерва.

57-мм самоходная установка ЗИС-З0 на базе тягача Т-20 «Комсомолец». Западный фронт, зима 1941/42 года.

29 ноября Жуков заключил: враг исчерпал возможности, момент приближается. Он доложил обстановку Сталину и обратился с просьбой отдать приказ о начале контрнаступления. Выслушав доклад, Сталин спросил:

— А вы уверены, что противник подошел к кризисному состоянию и не имеет возможности ввести в дело какую-нибудь новую группировку?

Жуков уловил вполне оправданные сомнения Сталина, хорошо понимавшего, какой цены будет стоить ошибка в преждевременном или запоздалом принятии такого поворотного решения, и твердо ответил:

— Противник истощен. Но если мы сейчас не ликвидируем опасные вражеские вклинения, немцы смогут подкрепить свои войска в районе Москвы крупными резервами за счет северной и южной группировок своих войск, и тогда положение может серьезно осложниться.

Сталин после краткой паузы сказал:

— Мы посоветуемся с генштабом.

Вечером того же 29 ноября Ставка приняла решение и потребовала представить планы контрнаступлений Западного, а также Калининского (И. Конев) и Юго-Западного (К. Тимошенко) фронтов. План-карта Западного с красными стрелами ударов армий на глубину 60 км севернее и 100 км южнее Москвы была представлена на другой день, 30 ноября. К ней прилагалась объяснительная записка (Архив МО СССР 16-А, оп. 947, д. 36, л. 7072).

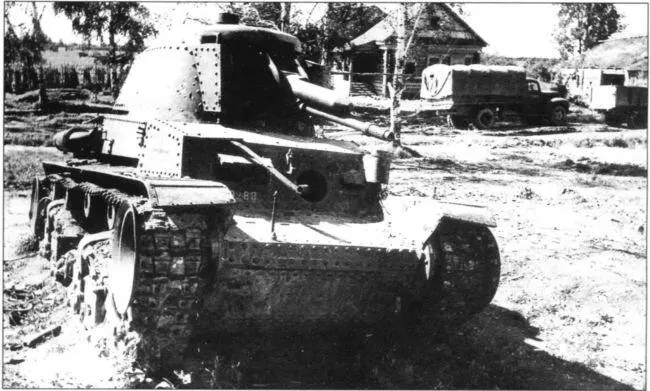

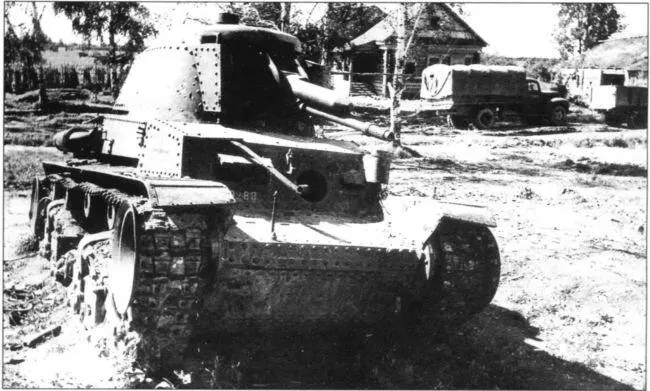

Немецкие танки чехословацкого производства Pz.Kpfw.35(t) находились на вооружении 6-й танковой дивизии, которая дошла под Москвой до Икши и Лобни.

Читать дальше