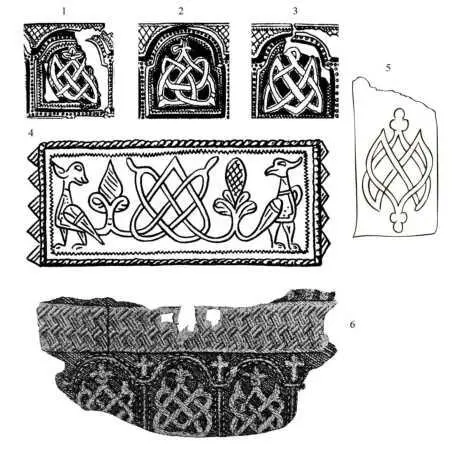

Конечно же, подобная «плетенка» на разных территориях и в различные временные отрезки видоизменялась, незначительно отличаясь в деталях и по форме. Появляется она как часть декора и на древнерусских вещах еще в домонгольское время. Однако выглядит этот узел иначе; у него другая геометрия. Верхние дужки «сердечек», из которых он состоит, заострены и в ряде случаев имеют острые загнутые наружу «отростки». Следовательно, все древнерусские узлы не имеют отношения к рассматриваемому, поскольку они носят на себе отпечаток византийской традиции (см. рис. 26). Зато совершенно аналогичный по форме «узел счастья», как уже было отмечено выше, появляется на территории Румского султаната и прилегающих территориях уже в XII–XIII в. Его широкое распространение приходится на XIII–XV вв., когда этот орнаментальный символ стал очень популярен на территории практически всей Монгольской империи. Этот апотропей можно видеть на резьбе по камню, как элемент декора одежд и на монетах многочисленных ордынских правителей. В XIV в. на Руси в подражание золотоордынским монетам также началась чеканка медных пулов с изображениями совершенно аналогичных «узлов счастья». Чеканили их и на территории Нижегородско-Суздальского княжества, а также, видимо, непосредственно в Городце их выпуск наладил князь Борис Константинович. Выдвигались предположения о том, что этот знак ставился на русских монетах как выражение верноподданнических чувств по отношению к Золотой Орде (рис. 27).

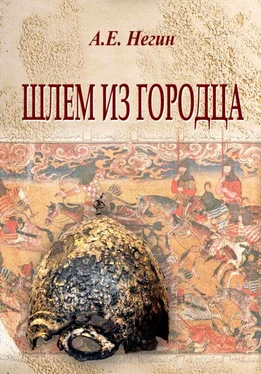

Рис. 25. «Узлы счастья» с лилиями на шлеме из Городца (фото А.Е. Негина).

В эпоху Тимуридов отмечено наибольшее распространение «узла счастья», который был особенно популярен в Самарканде, Герате, Ширазе и Тебризе, откуда происходят манускрипты с его многочисленными изображениями [34] Bailey, 2010. Р. 20–21, 24.

.

Расположение «узлов счастья» в орнаментальном оформлении шлема из Городца свидетельствует об их использовании в качестве апотропея (оберега), призванного защитить владельца шлема со всех четырех сторон света.

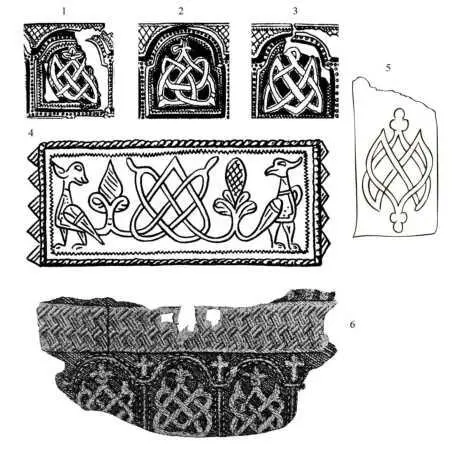

Рис. 26. Изображения «узлов счастья» на русских домонгольских вещах XII — начала XIII века: 1–3 — Киев; 4 — Владимир; 5 — Шарки; 6 — Антоново (по: Древняя Русь, 1997).

Орнаментальная лента, опоясывающая нижнюю часть купола шлема, поделена на четыре неравные части. Лицевая часть больше остальных трех и соотносится как 1,3:1:1:1. В левой и правой частях расположен орнамент, соответственно имеющий «левое» или «правое» направление. В затылочной части расположен сюжет, имеющий «правое» направление. На лобной части шлема имеется повреждение — вмятина округлой формы. Возможно, это след от удара кистенем или от рухнувшего во время пожара бревна от постройки, в которой шлем мог находиться во время его утраты.

Остатки налобного орнамента не позволяют с уверенностью говорить о том, как он выглядел первоначально. Большие утраты, вызванные процессом коррозии, стерли часть декора. Однако в современном состоянии просматриваются элементы, позволяющие предполагать наличие на лобной части некоей надписи, возможно наведенной куфическим стилем. Специалисты по арабской каллиграфии, видевшие остатки наведенного позолотой декора, расходятся во мнениях, указывая на сложность прочтения из-за сильной фрагментации. С большой осторожностью они предполагают наличие сильно фрагментированных букв «лям» или лигатуры «лям-алиф», но без дополнительной расчистки и исследований шлема с помощью специальной техники что-либо более определенное сказать невозможно.

Наиболее интересным элементом орнаментального украшения купола шлема представляются сильно фрагментированные изображения крыльев, располагающиеся в боковых и затылочном секторах орнаментальной ленты. Вследствие этого, с некоторой степенью осторожности, можно предполагать изображение на шлеме птиц в «геральдической» позе с развернутыми крыльями.

Изображения птиц иногда встречаются на шлемах чингисидской эпохи. Например, шлем неизвестного происхождения, хранящийся в Венгерском национальном музее (Будапешт), украшен изображениями птиц в «геральдических» позах с развернутыми крыльями. Близкие по стилю птицы, наведенные позолотой, украшают купол шлема из Сузунского бора в Томской области [35] Ozheredov, Hudiakov, 2007. Р. 93–99.

. Оба отмеченных шлема датируются XIII–XIV вв. По мнению М.В. Горелика, шлем из Венгерского национального музея, монгольский по форме, изготовлен иранским мастером и украшен изображениями китайских фениксов [36] Горелик, 2003. С. 237–238.

. Этот мотив широко применялся в Иране в конце XIII в., когда искусство при Хулагуидах испытывало определенное китайское влияние [37] Денике, 1938. Рис. 8.

. В случае если феникса изображали на предметах воинского снаряжения, подразумевалось чудесное покровительство владельцу оружия (рис. 28).

Читать дальше

![Виктор Пелевин - Шлем ужаса [litres]](/books/392346/viktor-pelevin-shlem-uzhasa-litres-thumb.webp)