Далее последовала механическая и химическая расчистка поверхности шлема и фрагмента кольчуги и отдельных ее колец с использованием шабера, абразива, щетинной кисти и динатриевой соли (Трилон «Б»).

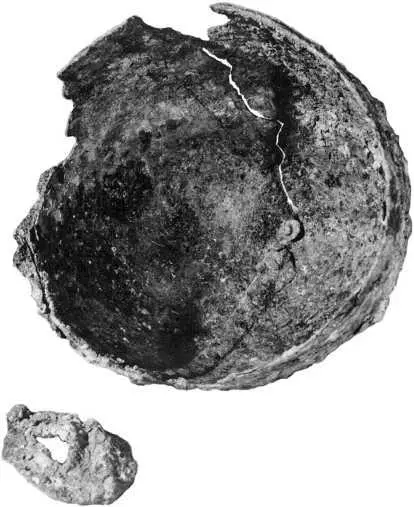

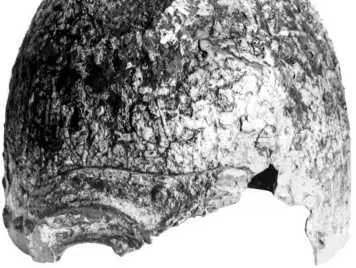

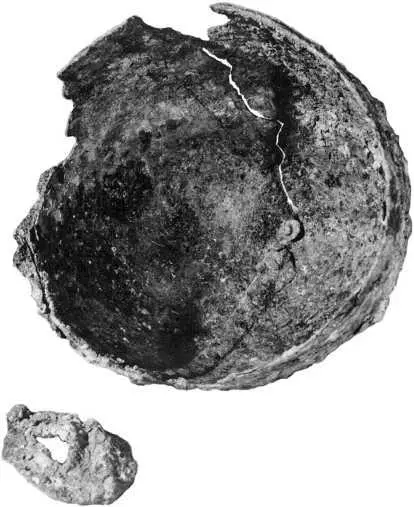

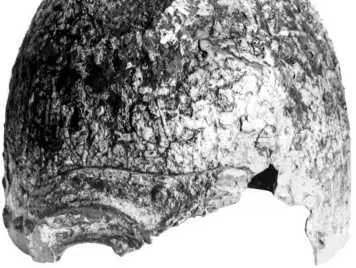

Рис. 1. Шлем из Городца до реставрации. Вид сбоку (фото из паспорта реставрации О.В. Степанова).

Рис. 2. Шлем из Городца до реставрации. Вид спереди (фото из паспорта реставрации О.В. Степанова).

Рис. 3. Шлем из Городца до реставрации. Вид изнутри (фото из паспорта реставрации О.В. Степанова).

Рис. 4. Лобная часть шлема в процессе реставрации (фото из паспорта реставрации О.В. Степанова).

Рис. 5. Укрепление трещин марлевыми накладками с клеем ПБМА (фото из паспорта реставрации О.В. Степанова).

Рис. 6. Укрепление внутренней поверхности шлема в ходе реставрации (фото из паспорта реставрации О.В. Степанова).

Рис. 7. Фрагмент кольчуги, найденной вместе со шлемом, до реставрации (фото из паспорта реставрации О.В. Степанова).

Реставрация заключалась в укреплении всех рыхлых слоев и осторожном удалении их с поверхности шлема. Так называемая механическая очистка производилась, где возможно, с помощью бормашины. Это происходило с толстыми слоями рыхлой коррозии. После в руки пришлось взять шабер, обломочки абразива, иглы и осторожно, не спеша, сантиметр за сантиметром расчищать поверхность. Все работы производились под бинокулярной лупой.

Фрагмент полумаски пришлось приклеивать эпоксидным клеем. Несколько кусочков поверхности шлема приклеивались на синтетический клей ПБМА. Трещины укреплялись с внутренней и внешней стороны эпоксидным клеем с дублировочной массой из оксида железа, обработанной танином. На время работ трещины укреплялись марлевыми накладками при помощи клея ПБМА.

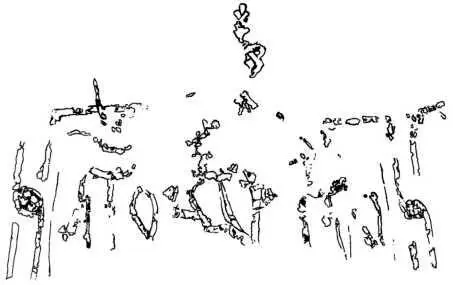

После расчистки от продуктов коррозии появилась возможность рассмотреть остатки орнамента наилучшим образом. Именно тогда было проведено калькирование декора шлема, запечатлевшее его в наиболее точном виде.

На последнем этапе производилась трехкратная обработка спиртовым раствором танина и укрепление — пропитка синтетическим воском с последующей полировкой.

Реставрация, подготовка и защита дипломной работы заняли у О.В. Степанова примерно полгода. В конце 1993 г. шлем был представлен на выставке достижений отечественной реставрационной науки в Академии художеств, после чего возвращен в Городецкий краеведческий музей, где и занял свое почетное место среди других экспонатов археологического зала.

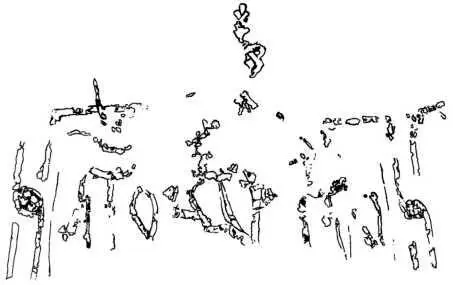

Рис. 8. Орнамент налобного сектора декора шлема (рисунок О.В. Степанова).

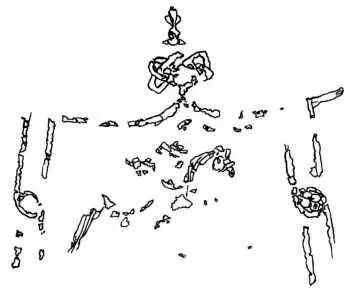

Рис. 9. Орнамент правого бокового сектора декора шлема (рисунок О.В. Степанова).

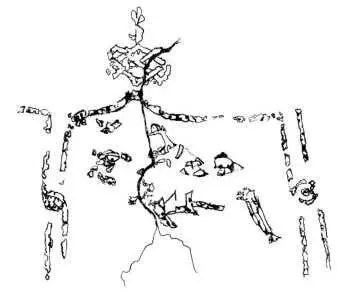

Рис. 10. Орнамент левого бокового сектора декора шлема (рисунок О.В. Степанова).

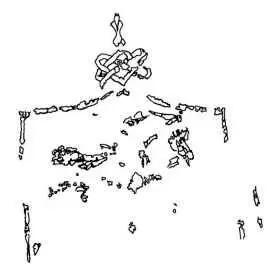

Рис. 11. Орнамент затылочного сектора декора шлема (рисунок О.В. Степанова).

Шлем собран из трех пластин (большой лобной и двух тыльных) методом ковки и кузнечной сварки, наверху шлема видны швы от сборки. Высота шлема — 215 мм, диаметр — 240 мм (рис. 12–17). К куполу пятью заклепками приклепана небольшая полумаска, состоящая из окологлазных выкружек и обломка клювовидного наносника. По словам нашедшего, в момент находки полумаска была совершенно целой, но рассыпалась, прежде чем шлем был передан в музей. Под бровями полумаски видны остатки мелких декоративных (?) заклепок; сохранились пять шляпок под одной и две шляпки под другой бровью. Полумаска была полностью посеребрена, но по верхней кромке, а также на бровях, веках и на носу прослеживаются остатки позолоты. По нижнему краю полумаски проделаны отверстия для крепления лицевой части бармицы (расчищено четыре отверстия). Интересно навершие шлема, напоминающее по своей конструкции наконечник зажигательной стрелы: с отходящими от стержня четырьмя крестообразно расположенными ушками, предназначавшимися для крепления на них украшения — плюмажа из конского волоса (рис. 19). Над ушками стержень значительно расширяется, образуя листовидный наконечник с отверстием в центре для крепления кольца с привязанными к нему двумя матерчатыми или кожаными ленточками (судя по многочисленным изображениям подобных наверший на рисунках в восточных манускриптах). Стержень навершия не только несколько отогнут назад, но еще и немного изогнут книзу. Он был позолочен, о чем свидетельствуют остатки позолоты на его ушках. Купол шлема, так же как и полумаска, покрыт относительно толстым слоем серебрения, с линиями гравировки по серебру, почему-то не украшенными позолотой в нескольких местах. Сам орнамент на шлеме представляет собой четырехчастную композицию, свойственную некоторым восточноевропейским шлемам. Подобное орнаментальное оформление тульи золоченых шлемов можно видеть на миниатюрах из «Большой Шах-наме» [21] Горелик, Дорофеев, 1990; Горелик, 2002. С.77, 12–14.

. Такое же орнаментальное деление тульи присутствует и на шлемах из Таборовки [22] Горелик, Дорофеев, 1990.

и Таганчи [23] Gawrysiak-Leszczynska, Musianowicz, 2002. S. 287–340.

(территория современной Украины) (рис. 21), Ватра-Молдовичей (курган «Хургишца») в Румынии [24] Spinei, 1982. S. 195. Fig. 36.

(рис. 22), где линии гравировки имитируют широкий околыш и стыки пластин сегментного шлема. Присутствует и четырехлепестковое подвершие или его орнаментальная имитация. Все вышеперечисленные признаки М.В. Горелик относит к классическим монгольским шлемам, изготовленным из нескольких соединенных клепкой сегментов, места стыков которых перекрывались выпуклыми узкими вертикальными пластинами-ребрами [25] Горелик, 1979. C. 90-101; Горелик, 1987. C. 192; Горелик, 1991. C. 6.

. Снизу же данные пластины были стянуты различной высоты околышем, а сверху четырехлепестковым подвершием. Поскольку на шлемах из Городца, Таборовки, Таганчи и Ватра все эти детали переданы лишь орнаментальной имитацией в виде золоченого декора (Городец, Таганча) или зубчатой гравировки, как на шлеме из Таборовки, логично предположить, что это локальные подражания, распространенные на территории Ак Орды, лишь чисто внешне воспроизводящие образцы монгольской оружейной традиции [26] Горелик, Дорофеев, 1990. С. 122.

.

Читать дальше

![Виктор Пелевин - Шлем ужаса [litres]](/books/392346/viktor-pelevin-shlem-uzhasa-litres-thumb.webp)