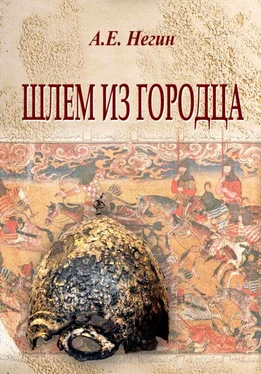

Благодаря проведенным раскопкам был накоплен богатый и разнообразный материал. Однако не менее интересными являются и случайные находки жителей города. Среди них особого внимания исследователей заслуживает находка фрагмента кольчужного плетения и железного шлема, непосредственно связанная с волжской твердыней и историей Руси времен монголо-татарского ига.

Иногда древняя окутанная легендами земля расстается со своими сокровищами, которые скрывала долгие столетия. Случилось так и в жаркий летний день 1985 г., когда жители улицы Загородной — Алексей Матвеевич и Борис Алексеевич Мошкины — рыли яму в своем огороде. Неожиданно лопата наткнулась на что-то твердое. Нашедшие не сразу поняли, с чем имеют дело, подумав, что выкопали из земли заляпанный грязью старый рукомойник. Только после того, как на поверхности показалась свернутая комом кольчуга и россыпь наконечников стрел, стало понятно, что найден древний доспех. Но ужасающая сохранность предметов нисколько не впечатлила нашедших. Кольчуга представляла собой большой спекшийся ком, от которого лопатой был отколот кусок, а остальное было выброшено за ненадобностью и потеряно для науки. При дальнейшем осмотре и раскопках костяка выявлено не было, а следовательно, находка не связана с захоронением. Само место находки располагалось буквально у подножия внутренней стороны крепостного вала, и предметы находились, по словам нашедших, в горелом слое на глубине около полуметра. Найденный предмет оказался настолько бесполезным в хозяйстве, что был без малейшего сожаления отдан соседу.

Унылым дождливым днем, когда невозможно было проводить раскопки, но студентов, работавших на археологических раскопках, необходимо было чем-то занять, руководителю экспедиции Татьяне Владимировне Гусевой пришла в голову интересная мысль. Пусть практиканты не бездельничают, а пройдут по частным домам городчан и поспрашивают, не находили ли они на своих приусадебных участках какие-либо интересные старинные предметы [19] Мухина, 2011. С. 17.

. Вскоре студенты прибежали с поразительным известием — один из местных жителей показал им древний шлем, хранящийся у него в сарае. Практически сразу удалось договориться о передаче находки археологам. Впоследствии, уже в 1987 г., шлем был передан Т.В. Гусевой в Городецкий краеведческий музей вместе с остальной археологической коллекцией. Шлем был выставлен в экспозиции, но в музейный фонд вписан не был, ибо было неясно, рассыплется он по ветхости или нет…

Судя по инвентарной книге, шлем под номером 3397 был вписан в музейный фонд только 3 декабря 1993 г. Случилось это уже после его консервации и реставрации, проведенной в Суздале [20] В инвентарной книге Городецкого краеведческого музея существует следующая запись: «3397 — 3.12.1993 — Из старых поступлений. Передан археологической экспедицией в 1993 г. Шлем 12–13 вв.» Далее идет краткое описание и концовка: «отреставрирован в 1993 г.».

.

С момента поступления находки в Городецкий краеведческий музей в 1987 г. и вплоть до 1993 г. шлем хоть и был выставлен в экспозиции, но имел довольно жалкий вид. Он был покрыт толстым слоем ржавчины и в нескольких местах имел довольно сильные повреждения. Так, боковая его часть была прорезана насквозь ударом лопаты во время рытья ямы. От этого повреждения шлем едва не раскололся на две части; по крайней мере, с одной его стороны появилась трещина во всю высоту тульи. Половина полумаски выглядела как заплывший от коррозии и вспученный кусок железа, в то время как вторая половина отвалилась вместе с частью нижнего края купола над вырезом, поверх которого она была приклепана. Навершие было развернуто в противоположном направлении, то есть загнуто к передней части шлема. Коррозия проникла вглубь металла, поэтому фрагменты поверхности были утеряны вместе с частью декора. Она же вызвала вспучивание металла, вследствие чего слои сдвинулись относительно друг друга.

За реставрацию и консервацию шлема взялся Олег Валентинович Степанов, который, учась на старших курсах Суздальского художественно-реставрационного училища, познакомился с Татьяной Владимировной Гусевой, передававшей ему на реставрацию находки, сделанные в ходе археологических раскопок в Городце.

Прежде всего была проведена фотофиксация того состояния, в котором находилось поступившее боевое наголовье. Затем последовало внимательное изучение поверхности с использованием бинокулярной лупы и иглы, необходимое для выявления степени сохранности, толщины слоя продуктов коррозии, наличия активных очагов. На следующем этапе в течение трех суток проводилось размягчение в керосине продуктов коррозии. После этого было проведено обезжиривание поверхности и промывка растворителем № 646. Следующий шаг — промывка, то есть кипячение в дистиллированной воде с добавкой мыла, проводившееся по часу два раза, а также сушка в сушильном шкафу при температуре 100 °C на протяжении 30 минут.

Читать дальше

![Виктор Пелевин - Шлем ужаса [litres]](/books/392346/viktor-pelevin-shlem-uzhasa-litres-thumb.webp)