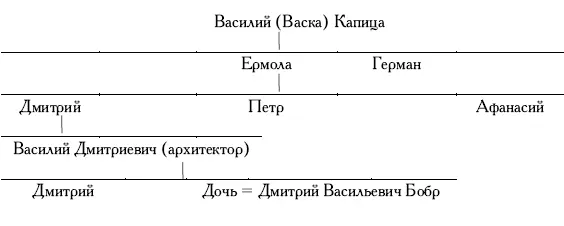

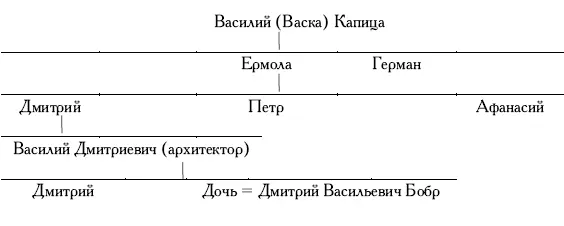

У Дмитрия были братья Петр и Афанасий, сын Василий, были и другие сродники.

К четвертому колену Ермолиных принадлежал Василий Дмитриевич, бывший видным подрядчиком и архитектором своего времени. Во второй половине XV века он подновлял камнем кремлевскую стену, поставил на Фроловских воротах резные из камня фигуры Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского, подновлял собор Вознесения в Кремле, поставил в Троице—Сергиеве монастыре каменную трапезу, собрал развалившийся собор в Юрьеве Польском, знаменитый резными украшениями по камню, обновил каменную церковь и Золотые ворота во Владимире, – одним словом, принимал постоянное и деятельное участие в каменном строительстве начала княжения Ивана III. Василий Ермолин исполнял эти работы как подрядчик и архитектор. [439]

Для Ермолиных характерно стремление обзавестись недвижимым имуществом. В XV столетии им уже принадлежало село Спасское Семеновское (теперь Спас—Каменка), а также «Старое Ермолинское» (ныне Ермолино). Спасское—Семеновское было куплено Василием Дмитриевичем Ермолиным у Рагозы Терентьева. Оно находилось поблизости от села Старого Ермолинского, на южной окраине Дмитровского уезда. Свое название Ермолино получило от известного нам Ермолы, деда Василия Дмитриевича. Это указывает на то, как рано гости—сурожане стали переходить в разряд земельной знати и родниться с боярами. Так, уже дочь Василия Дмитриевича Ермолина вышла замуж за Дмитрия Васильевича Бобра, который получил на купленное им у тестя село Спасское несудимую грамоту в 1463 году. [440]Вотчинами владел и Петр Ермолин, дядя Василия Дмитриевича. Ему принадлежало село Куноки в Дмитровском уезде. [441]

Василий Дмитриевич был крупнейшим и, кажется, наиболее выдающимся из Ермолиных любителем и знатоком архитектуры, скульптуры и книжного дела. Таким он выступает перед нами в послании «от друга к другу», которое упоминалось нами выше. В 1463 году он имел уже замужнюю дочь, следовательно, в это время ему было, примерно, 40–50 лет.

Род Ермолиных можно показать в такой таблице:

Еще показательнее история купеческого рода Ховриных. Сами Ховрины вели свое происхождение от некоего князя Стефана, который пришел к Дмитрию Донскому «из своей вотчины, с Судака, да из Манкупа да из Кафы». У князя Стефана был сын Григорий Ховра, а у Григория – сын Володимер. Это родословие составлено было одним из Ховриных и внесено в государев родословец в середине XVI столетия, значит – спустя более полутора веков после выхода на Русь предполагаемого родоначальника Ховриных. [442]

Потомки Ховриных составили в XIX столетии еще более пышное родословие. Стефан Ховря сделался Стефаном Комниным, владетелем Кафы в Крыму и родственником византийского императорского рода Комнинов. [443]Почему Ховрины потеряли свое княжеское имя и что это была за вотчина у князя Стефана в Судаке, Манкупе и Кафе, в родословной не объяснено. Поэтому уже И. Е. Забелин предполагал, что родоначальник Ховриных «хотя и назван князем, но явился в Москву не боярином или князем—воином с дружиною, как приходили другие иноземцы, а человеком гражданским, торговым». [444]С этим замечанием можно вполне согласиться, впрочем, с добавлением, что князь Стефан никогда и не был родоначальником Ховриных, род которых, по нашему мнению, начался от Кузьмы Коверя (Ковыря, Ковря, Коверя), названного выше в числе гостей—сурожан, современников Дмитрия Донского.

Владимир Григорьевич Ховрин, внук предполагаемого Стефана, оказывается «гостем» и казначеем великого князя. Ховрины быстро выдвинулись в первые ряды московских богачей. Владимир Григорьевич в 1450 году построил на своем дворе каменную церковь Воздвиженья Креста Господня. Это была уже вторая церковь Ховриных, поставленная на месте первой, которая развалилась во время большого московского пожара. [445]Судя по позднейшим описаниям, каменная ховринская церковь имела небольшие размеры – «она была построена на подклетном нижнем ярусе, где, по всему вероятию, помещались кладовые палаты. Так обыкновенно строились храмы именно для сохранения имущества от пожаров». При церкви помещалась палатка длиной в 3 аршина, а шириной в 4 1/ 2 аршина, видимо, первоначально служившая для хранения казны Ховриных. Позже Ховрины построили для себя каменные палаты в 2 этажа. Вверху находилось 4, а внизу 5 комнат («переделов»). При палатах устроено было два каменных погреба. [446]

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу