Нет ясности у Веселовского о времени вхождения в состав боярства потомков Редеги. В одном этюде он пишет, что Константин Добрынский и Одинец, вероятно, «занимали видное место среди бояр в середине XIV в.». В другом же с большей долей убедительности делает вывод, что «о службе Константина ничего не известно, о боярстве его не говорят даже частные родословцы» и что «на исторической сцене родичи Редеги появляются сравнительно поздно» (Александр Белеут — в конце княжения Дмитрия Донского, сыновья Константина Добрынского — при Василии I, а Сорокоумовы — еще позднее). [819] Там же. С. 291, 302, 488.

На этом основании мы рассматриваем потомков Редеги в главе о боярских родах конца XIV—начала XV в. (ч. II, гл. II).

Глава первая. Древнейшие боярские роды

Уже во время княжения Ивана Калиты, когда началось возвышение Москвы, происходит процесс формирования того состава боярских семей, которые впоследствии и создали основной костяк нетитулованной части Боярской думы.

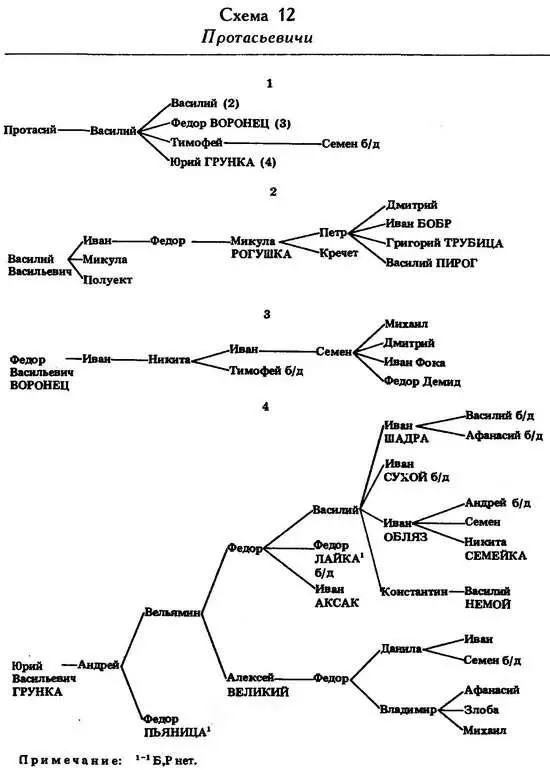

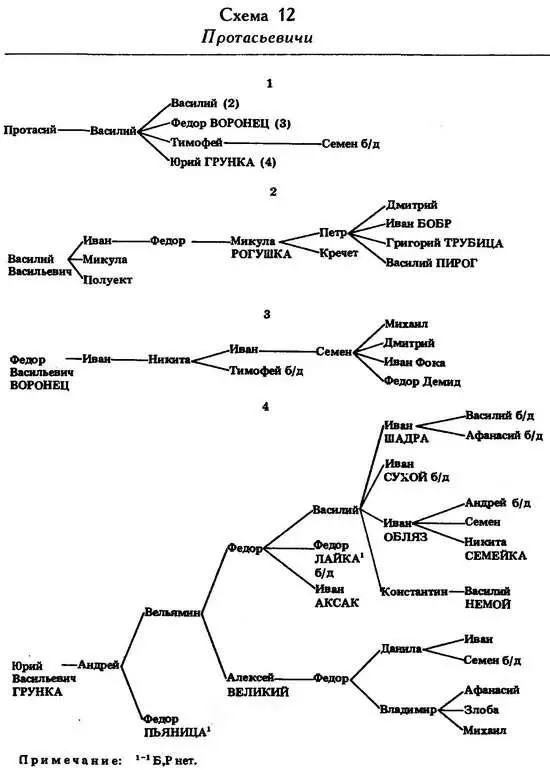

В Москву в первой половине XIV в. устремились и дальновидные представители владимиро-суздальской знати (Протасьевичи, Ратшичи), и выезжие из русских земель, попавших под власть растущего Литовского княжества (Плещеевы).

При дворе московских князей немало было и местных бояр (Кобылины), и феодалов из соседних княжеств (костромичи Сабуровы). В дальнейшем не всем представителям местной знати удалось удержать надолго свои позиции (в том числе москвичам Валуевым, коломенцам Мининым). Но основная часть старомосковского боярства во второй половине XV в. сумела сохранить и укрепить свои позиции.

Протасьевичи

Древнейшие страницы истории боярского рода Протасьевичей (так мы условно называем потомков этого московского тысяцкого, получивших в начале XVII в. фамилию Воронцовых-Вельяминовых) [820] Не смешивать с «Протасьевыми», которые приписывали себя к этому Протасию.

уходят своими корнями в историю Киевской Руси. Некоторое время предки Протасия (тысяцкого Ивана Калиты) находились во Владимиро-Суздальском княжестве. Затем выехали в Москву [821] О раннем периоде истории предков Протасия см.: Воронцов-Вельяминов Б. А. К истории ростово-суздальских и московских тысяцких // История и генеалогия. М., 1977. С. 124—139.

(схема 12).

Старшая ветвь внука Протасия Василия Васильевича в связи с казнью его сына Ивана Васильевича в 1379 г. выпала из родовых счетов (дети Ивана «опалы для в своем роду и в счете не стояли» [822] Род. кн. Ч. 2. С. 14—15; РИИР. Вып. 2. С. 135.

). У Василия Васильевича было еще три брата — Федор Воронец, окольничий Тимофей (его сын умер бездетным) и Юрий Грунка. Федор стал родоначальником Воронцовых, Юрий — Вельяминовых, Аксаковых и Шадриных.

Воронцовы долгое время не могли пробиться к великокняжескому двору из-за удельных связей. [823] Брат казненного Ивана Васильевича Микула был женат на дочери великого князя Дмитрия Константиновича Суздальского (ПСРЛ. Т. 24. С. 232; РИИР. Вып. 2. С. 135). Князь Петр Дмитриевич женат был на дочери Полуекта Васильевича, сына тысяцкого Василия Васильевича (РИИР. Вып. 2. С. 135—136). О ней см.: Ивина. С. 61—62.

Возвышение их связано с именем Семена Ивановича, праправнука Федора Воронца. Его отец Иван Никитич был боярином кн. Юрия Васильевича Дмитровского (около 1461 или 1471 г.). [824] ДДГ. № 68. С. 224.

Семен начал свою карьеру с воеводства в Можайске в 1493 г. Как и многие другие придворные Ивана III, он сопровождал великого князя в его Новгородском походе 1495 г. В 1500 г. присутствовал на свадьбе кн. В. Д. Холмского, а в конце 1501 г. вместе с кн. А. В. Ростовским сопровождал в Литовский поход в большом полку князей Семена Стародубского и Василия Шемячича. В июне 1505 г. он с кн. И. И. Горбатым находился на заставе в Муроме. В сентябре 1505 г. возглавлял полк левой руки в войсках кн. В. Д. Холмского, оборонявших Нижний Новгород от Мухаммед-Эмина. В октябре 1506 г. Семен Иванович служил в Муроме при царевиче Янае в большом полку, а позднее в передовом полку у кн. Д. В. Щени. Тогда он якобы, будучи боярином, местничал с Ю. К. Сабуровым, служившим в сторожевом полку. [825] РК. С. 17, 23, 25, 35 (здесь ошибочно назван боярином, но даже и позднее он упоминался без этого чина), 36, 37; Р. С. 97.

В своем послании 1511 г. Иосиф Волоцкий называет его боярином. [826] Послания Иосифа Волоцкого. М.; Л., 1959. С. 207, 272; см. также: Зимин. Вотчина. С. 87.

В июне 1511 г. ему как исполняющему обязанности дворецкого докладывалась деловая грамота, где он тоже называется боярином, о владениях в Московском, Ярославском и Боровском уездах. [827] АРГ 1505—1526 гг. № 80.

С. И. Воронцов принадлежал к числу тех, кто не одобрял переход волоцкого игумена под великокняжеский патронат, поэтому некоторое время был не у дел. В 1512/13 г. Семен Иванович стоял с устюжанами «на перевозе на Кошире». В 1514 г. он появился в войсках на Угре, возглавляя их в чине боярина. В сомнительном местническом деле 1518/19 г. упоминается, что С. И. Воронцов когда-то «проиграл» местнический спор Н. И. Бутурлину. В февральском приговоре 1520 г. он назван четвертым среди бояр. В феврале 1521 г. вместе с сыном Михаилом присутствует на похоронах кн. Дмитрия Углицкого. [828] ПСРЛ. Т. 24. С. 219—220; [Т. 37. С. 100]; РК. С. 55; Р. С. 167; Лихачев. С. 176.

Умер С. И. Воронцов около 1521/22 г. (до мая 1522 г.). [829] [Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 52.]

Читать дальше