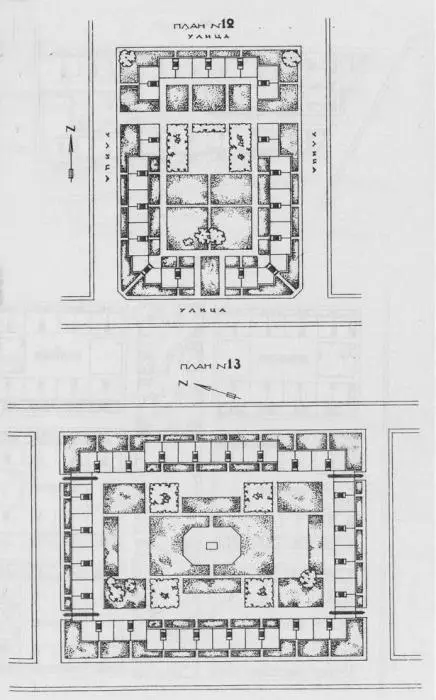

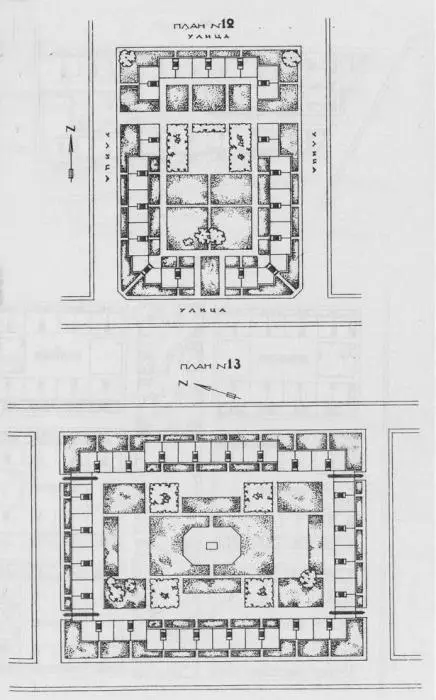

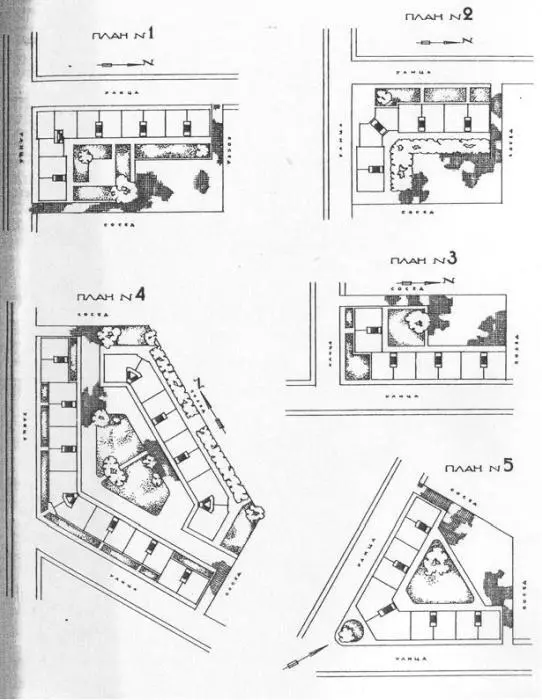

Рис. 177. Примеры застройки земельных участков и планировки самостоятельных кварталов, рекомендуемые к применению в застройке в 1930 г. Проекты. 1928–1929

В сборнике указывалось, что в «городском рабочем пригороде» допускается включение «отдельных усадеб с сельскохозяйственным уклоном (огород, содержание скота и птицы и т. п.)». То же допускалось и в «рабочем поселке при внегородском промышленном предприятии», но оговаривалось, что такое решение «чуждо городскому плану» [540]и что подобный тип поселения является лишь временным – переходным к типу самостоятельного населенного пункта, предусматривавшего многоквартирное жилище в несколько этажей: «крупные дома в 2–3 этажа, с числом квартир не менее четырех в одном этаже, с возможной блокировкой отдельных секций в крупный жилищный объект» [541].

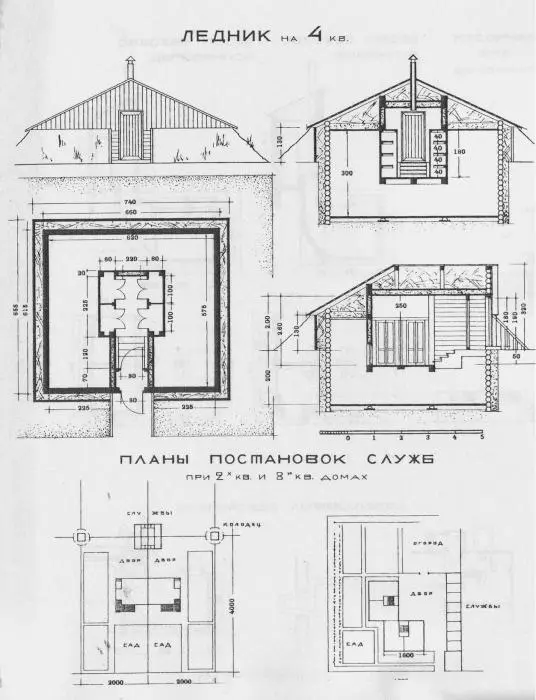

Типология жилища для городского и поселкового строительства, предлагавшаяся сборником, включала преимущественно два типа сооружений: а) секции жилых домов и отдельно стоящие дома с индивидуальными квартирами (изначально предусмотренными для покомнатно-посемейного заселения), б) дома коллективного проживания (казармы, общежития для рабочих, дома-коммуны). Проекты предписывали использование местных строительных материалов (дерева), а также учитывали «сниженные условия благоустройства и оборудования», то есть отсутствие централизованных технических систем и, как следствие, необходимость устройства печного отопления, кладовок для дров, выгребных люфт-клозетов, ледников коллективного пользования и отдельно стоящих туалетов, располагавшихся вне дома – на улице (рис. 181, 182).

При этом практически все «индивидуальные» квартиры в сборнике «Проекты рабочих жилищ» в полном соответствии с направленностью официальной жилищной политики проектировались таким образом, чтобы обеспечивать возможность заселения одной квартиры несколькими семьями. А так как официальная санитарная норма жилой площади на одного человека составляла в данный период около 9 кв. м на человека, то в разделе сборника, посвященном городскому строительству, указывалось, что квартиры должны отвечать нормативу заселения и поэтому «площадь отдельной комнаты нежелательна менее 9 кв. м» [542]. Однако авторы сборника знали, что в основе нормативного показателя в 9 кв. м лежит объем воздуха, необходимого для нормального ночного сна, кроме того, они прекрасно понимали, что в комнаты все равно станут заселять вовсе не по одному человеку, а по одной семье из нескольких человек. Поэтому они специально оговаривали отступление от данного нормативного требования: «так как при занятии известной жилой площади одной семьей санитарной нормой является общий объем жилого помещения (воздуха) всей квартиры, поэтому особая точность в кратности 9 метрам для каждой комнаты не обязательна, поскольку это стесняет планировку и подчас усложняет и удорожает ее» [543]. Правда, отклонения в ту или другую сторону допускались лишь в пределах 10 %, потому что «жизненный вопрос оплаты квартирной площади не может быть исключен из сферы проектирования. Излишки в площади, если таковые не дают возможности вселения лишнего человека, являются тяжелым и необоснованным налогом на живущих и потому недопустимы…».

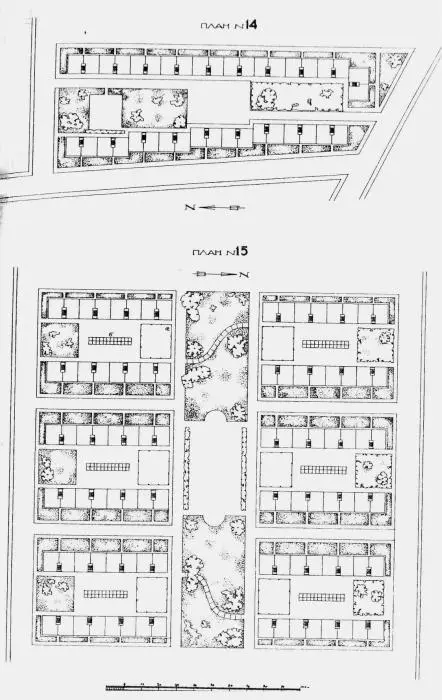

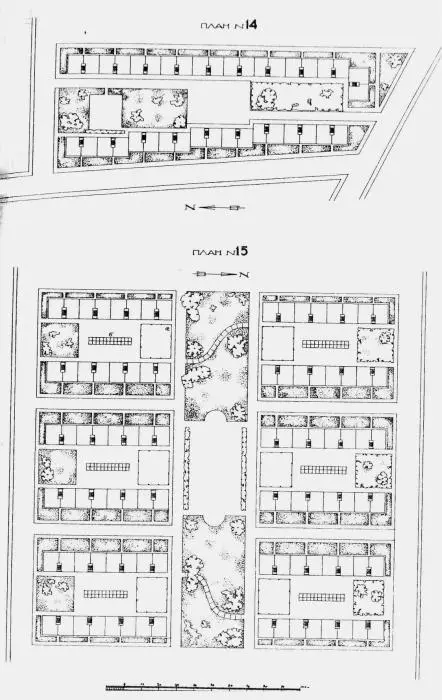

Рис. 178. Примеры застройки земельных участков и планировки самостоятельных кварталов, рекомендуемые к применению в застройке в 1930 г. Проекты. 1928–1929

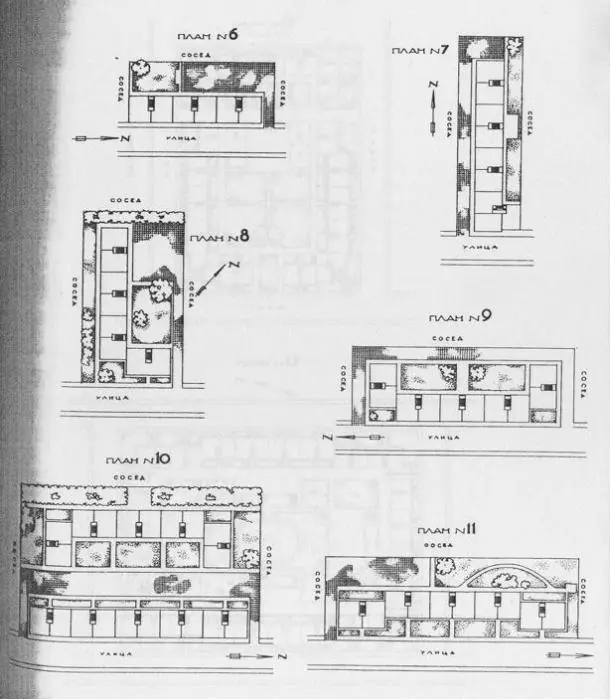

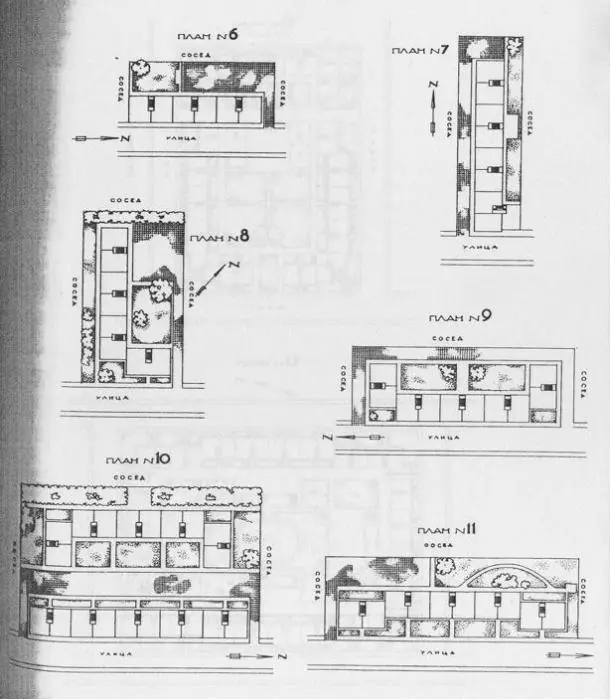

Рис. 179. Примеры застройки земельных участков и планировки самостоятельных кварталов, рекомендуемые к применению в застройке в 1930 г. Проекты. 1928–1929

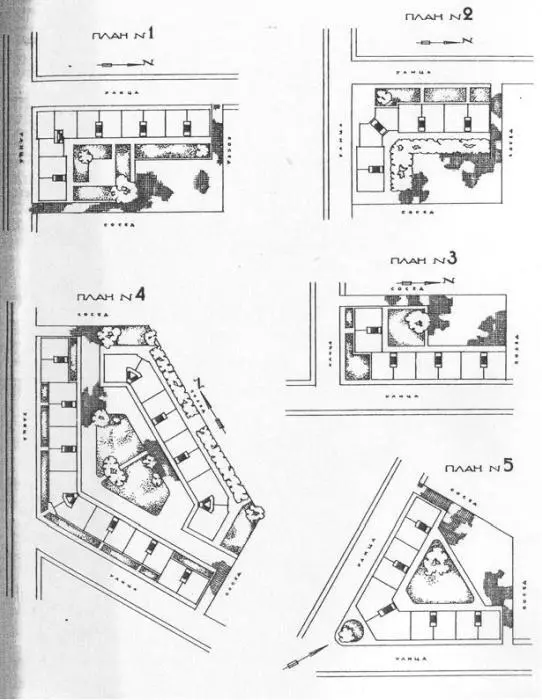

Рис. 180. Примеры застройки земельных участков и планировки самостоятельных кварталов, рекомендуемые к применению в застройке в 1930 г. Проекты. 1928–1929

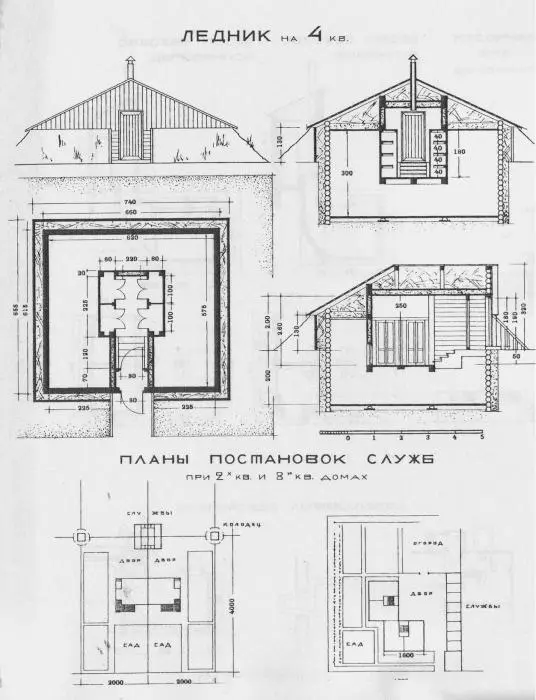

Рис. 181. Примеры устройства (в условиях отсутствия централизованных технических систем) локального печного отопления, уличных туалетов, уличных ледников коллективного пользования для хранения продуктов питания, кладовок для угля и дров и т. п. Проекты 1928–1929 гг., рекомендуемые к применению в застройке в 1930 г.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу