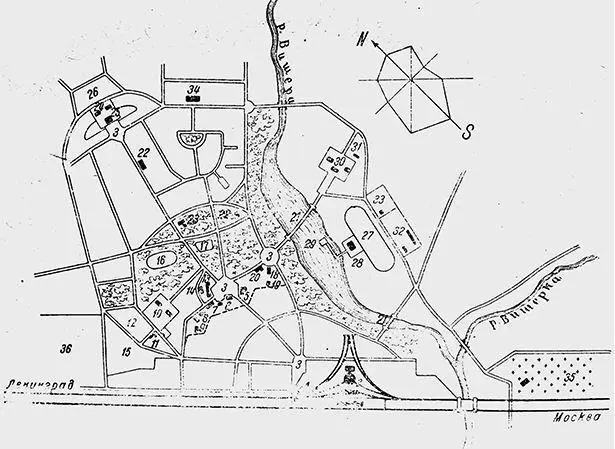

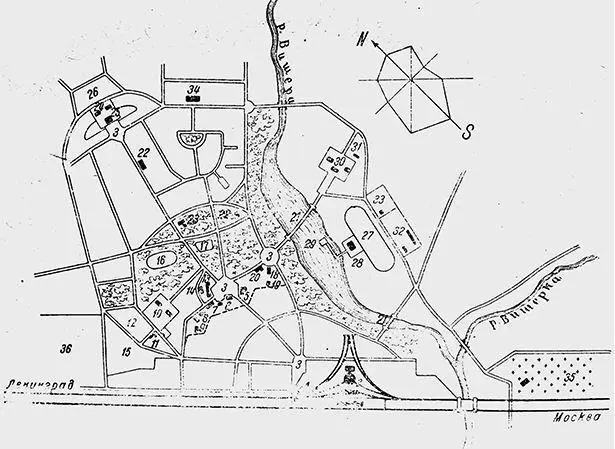

Примером более сложной, четырехцентровой композиции может служить генеральный план рабочего поселка-сада на станции Малая Вишера Октябрьской железной дороги, спроектированный в 1919–1920 гг. А. В. Самойловым [333](рис. 72).

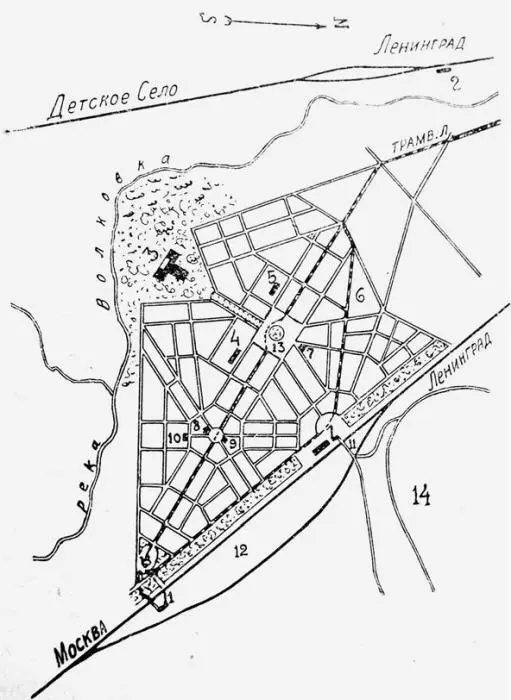

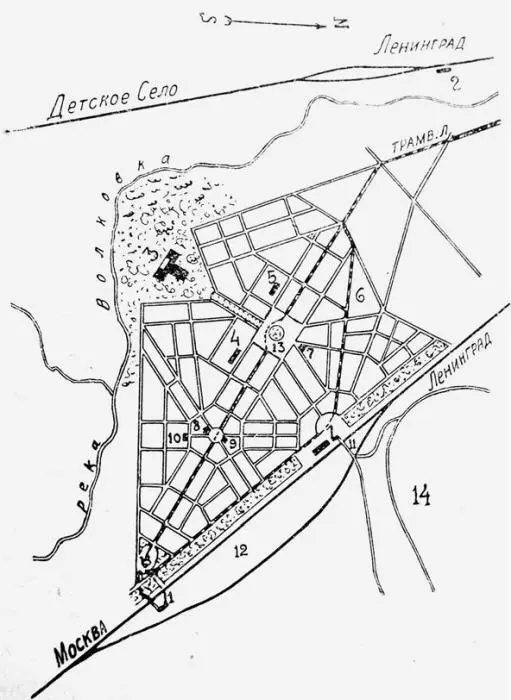

Пятицентровая композиция представлена в проекте поселка около Ново-Фарфоровского Поста Октябрьской железной дороги (рис. 73). Здесь формирование трех основных центров было вызвано наличием трех направлений людских потоков к местам службы подавляющей части жителей города: 1) к пассажирской станции; 2) к сортировочной станции; 3) к близлежащему большому городу (Ленинграду), с которым поселок был соединен трамвайной линией. Кроме основных, были созданы еще два центра: 4) площадь около Дома культуры, расположенного в парке (в зоне протекания реки Волковки); 5) главная площадь, предназначенная для «общественных собраний в дни празднеств», располагавшаяся на пересечении «парковой» оси и поперечной с ней центральной улицы, по которой проходил трамвай [334].

Рис. 72. Поселок-сад на станции Малая Вишера Октябрьской железной дороги. Арх. А. Самойлов. 1919

Экспликация: 1) пассажирское здание; 2) депо и мастерские; 3) площадь; 4) павильон для приезжающих; 5) гостиница; 6) магистратура, аптека, почта; 7) хлебопекарня; 8) склады; 9) ремонтные мастерские; 10) школьный городок; 11) интернат; 12) квартал с домами педагогов; 13) магазины; 14) базарная площадь; 15) служебный двор; 16) футбольная площадка; 17) детская площадка; 18) народный дом; 19) открытая эстрада; 20) клуб; 21) мостик; 22) общежитие; 23) ясли; 24) водопроводная станция; 25) водоемное здание; 26) склад топлива; 27) спортивное поле; 28) речной клуб; 29) купальня; 30) больница; 31) заразные бараки и служебный двор; 32) ферма; 33) контора; 34) баня и прачечная; 35) кладбище; 36) стеклянный завод

Рис. 73. Поселок-сад около Н. – Фарфоровского Поста Октябрьской железной дороги

Экспликация: 1) пассажирское здание у остановочного пункта «Н. – Фарфоровский Пост» Октябрьской железной дороги; 2) остановочный пункт у платформы «Воздухоплавательный парк» Детскосельской линии Северо-Западных железных дорог; 3) Дом культуры; 4) школа; 5) детский сад; 6) рынок; 7) театр и библиотека; 8) дом врачебной службы; 9) ясли; 10) баня и прачечная; 11) пешеходный мостик; 12) сортировочная станция; 13) центральная площадь; 14) заводская территория

Впоследствии, когда концепция «советского рабочего поселка» будет заменена доктриной «социалистического города», планировочная структура последнего в обязательном порядке станет предполагать наличие лишь одного главного общегородского общественного центра. А вот количество центров «второго уровня» – центров планировочных районов – в соцгороде будет варьироваться в зависимости от исходных планировочных условий, например когда соцгород будет состоять из нескольких рабочих поселков или включать одновременно крупный речной (морской) порт и железнодорожный узел.

27 сентября 1926 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли декрет «О рабочих поселках» [335]. Он связывал «рабочий» характер поселения с необходимостью его обитателей трудиться на градообразующем предприятии уже законодательно: «рабочими» поселками могли быть признаны только те населенные пункты, в которых «количество взрослого населения было не менее 400 чел., причем для большинства населения (не менее 65 %) основным источником существования являлась заработная плата» [336]. Земельные отношения в рабочих поселках предписывалось регулировать декретом ВЦИК и СНК «Положение о земельных распорядках в городах» [337]. А составление списков существовавших и возникавших рабочих поселков возлагалось на административную комиссию [338].

Следует подчеркнуть, что советский рабочий поселок возникал в особых социально-политических условиях, исключавших капиталистическое предпринимательство и частную коммерческую инициативу. Это обстоятельство выдвигало целый ряд проектных задач, которые ранее полностью отсутствовали в планировочной деятельности. В частности, в дореволюционных российских проектах поселений-садов не предусматривалось размещение магазинов (вещевых, продуктовых и пр.), объектов обслуживания (парикмахерских, салонов фотографии, мастерских по ремонту бытовой утвари, пошивочных и пр.), объектов питания (кафе, ресторанов и пр.) и т. п. Архитекторы лишь оставляли первые этажи зданий не занятыми квартирами. А появление в этих этажах вышеперечисленных заведений являлось исключительно следствием частной инициативы и индивидуального предпринимательства: помещения арендовались и в них размещались те службы, которые были востребованы потребителями. Задача проектного создания мелких объектов повседневного обслуживания даже не могла возникнуть в капиталистических условиях, она не входила в традиционные работы по градостроительному моделированию, расчету, архитектурному проектированию, объемно-планировочному воплощению. Например, программа проектирования поселка-сада Прозоровская предусматривала размещение только крупных общественных объектов, которые должны были возводиться на муниципальные либо государственные средства: 1) церкви (на 400–500 чел.); 2) общественного собрания (с театральным залом, библиотекой и читальней, помещениями для лекций и пр.); 3) бани (мужской и женской) [339]; 4) больничного городка; 5) школьного городка; 6) общежития для детей служащих, живущих на трассе железной дороги; 7) прачечной и сушильни; 8) почты; 9) телеграфа; 10) пожарной команды; 11) спортивных площадок (теннис, футбол, крокет). А все остальные множественные службы для удовлетворения повседневных потребностей, прочие заведения и учреждения должны были возникать сами по себе – по мере удовлетворения частными предпринимателями насущных потребностей обитателей.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу