Однако эти доводы оставались скрытыми от публичной огласки. В качестве официальных, более «убедительных» доводов власть распространяла утверждения о том, что индивидуальное жилище коттеджного типа неэкономично, материалоемко, неэффективно в эксплуатационном отношении и в конечном счете абсолютно невыгодно для государственно-муниципального строительства.

Истину в этом вопросе сегодня установить трудно. Расчетные данные и доводы сторонников многоквартирного жилища, с одной стороны, и апологетов индивидуального строительства – с другой, конечно же, противоречат друг другу.

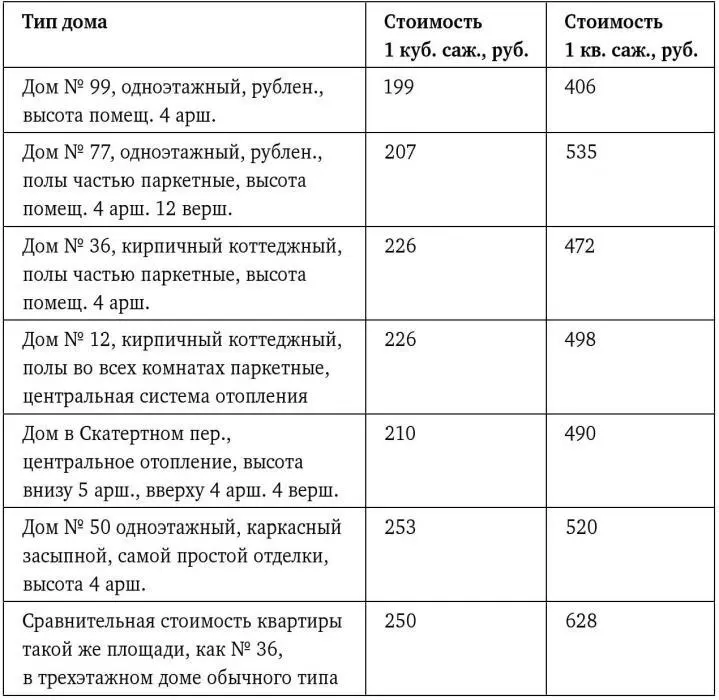

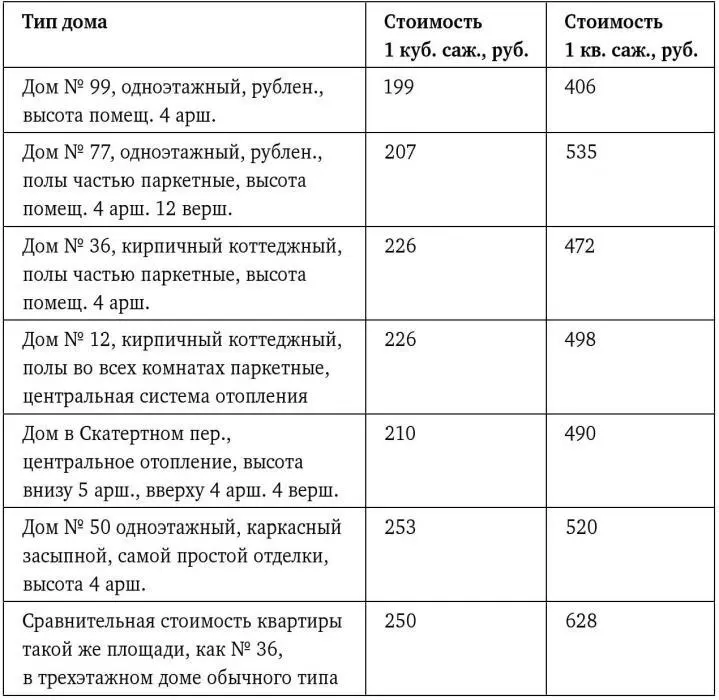

В частности, показатели стоимости, обобщенные Г. Вегманом, показывали, что строительство 1 кв. сажени в индивидуальном отдельно стоящем доме обходилось в среднем на треть дешевле: приблизительно – 378 руб., в то время как строительство 1 кв. сажени в многоэтажном, многоквартирном доме – 492 руб. [349]Расчеты Н. Марковникова, имевшего за плечами опыт проектирования и возведения жилых домов в экспериментальном поселке Сокол и практическую возможность определить их фактическую стоимость, однозначно свидетельствовали в пользу отдельно стоящего одно– и двухэтажного дома коттеджного типа перед многоквартирным, многоэтажным, 3-этажным. Следует, однако, заметить, автор специально оговаривал, что метод оценки стоимости дома по стоимости 1 кубического метра (куб. саж.) слишком приблизителен [350](табл. 2).

В то же время, по подсчетам Всеукраинского комитета содействия кооперативному строительству рабочих жилищ, крупное (многоквартирное, многоэтажное) строительство позволяло осуществлять экономию материалов: «В кирпичном доме в две комнаты с кухней на одну строительную кубическую сажень расходуется около 1500 штук кирпича, между тем в доме с такими же стенами… в 8 комнат расход кирпича на 1 строительную кубическую сажень составляет уже 1000 штук, в двухэтажном доме-коммуне количество снижается до 900 штук» [351]. В итоге стоимость 1 куб. саж. может быть 120 руб.

Таблица 2. Сравнение стоимости строительства различных типов домов [352]

Однако при этом, по доводам противников многоэтажного строительства, удельный вес стоимости материалов составлял от общей суммы строительства всего 5 % [353]и экономия кирпича на 1 строительную кубическую сажень даже в два раза мало что меняла в конечной стоимости. При более широком рассмотрении вопроса – не на уровне стоимости отдельного строения, а на уровне стоимости поселения в целом – обнаруживалось, что 75 % затрат на строительство приходилось вообще не на здания, а на инженерное оборудование территории (магистральные и локальные коммуникации) [354]. Казалось бы, довод против раскиданных по территории поселка индивидуальных особняков, удорожавших разводку канализации, отопления, водопровода [355]. Однако согласно контрдоводам сторонников индивидуального жилища использование блокированной индивидуальной застройки позволяло получать значительную экономию средств за счет сокращения протяженности сетей канализации, а также отопления в результате сокращения периметра капитальных стен [356], особенно в сравнении с необходимостью возведения насосных станций по нагнетанию воды на верхние этажи многоэтажных домов и перекачивающих канализационных устройств вместо слива самотеком.

Кроме того, индивидуальное малоэтажное строительство обходилось без привлечения мощной строительной техники, что серьезно уменьшало конечную стоимость строительства. В то же время крупное жилищное строительство позволяло механизировать ручной труд и «концентрировать» дорогостоящие строительные процессы [357], что по логике вещей также должно было приводить к значительному удешевлению строительства.

В индивидуальном жилище, как критически указывали сторонники многоквартирного строительства, текущее содержание дома, то есть эксплуатационные расходы, были более высокими, нежели в многоэтажном, и т. п. «Все с точностью до наоборот», – возражали апологеты малоэтажного…

Подтвердить или опровергнуть эти доводы конкретными цифрами сегодня не представляется возможным, так как, например, величины фактических эксплуатационных затрат нельзя определить, основываясь на финансовых отчетах того времени. В частности, потому, что власть, стимулируя рабочих к въезду в многоэтажные дома, искусственно создавала у них представление о «дешевизне» этих домов, сознательно снижая размер квартирной платы либо вообще отменяя квартплату и «относя эксплуатационные расходы по жилищу на государственный бюджет» [358]. Причина невозможности выяснения реальных эксплуатационных затрат заключается и в том, что власть разрешала домоуправлениям использовать часть излишка доходов от взимания квартплаты по своему усмотрению [359], и домоуправления быстро приспосабливались переводить часть денег, предназначенных на «улучшение домового хозяйства», в вид своей прямой или косвенной (премиальные) заработной платы, а потом, мотивируя нехваткой денег на ремонт дома, повышали величину арендной платы, взимаемой с квартиронанимателей. Точно так же, как и домоуправления, некоторые ЖАКТ, собирая квартирную плату, вместо того чтобы направлять ее на ремонт и эксплуатацию жилища, использовали ее на содержание собственного административного аппарата, а потом дополнительными взносами добирали средства на ремонт. В итоге реальные эксплуатационные затраты оказывались завышенными: «Система жилищной кооперации, состоящая из многочисленных звеньев – подрайжилсоюзы, райжилсоюзы, городские, областные (краевые) и республиканские жилсоюзы, расходует около 40 млн руб. в год на содержание аппарата союзов и при этом не обеспечивает должного управления и сохранности жилого фонда» [360].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу