Отливка пушки Павлин. Миниатюра из Лицевого летописного свода

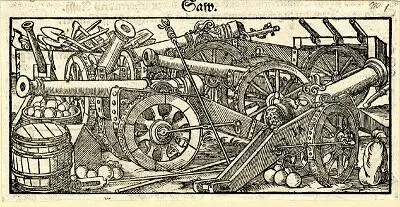

Последнее орудие, судя по всему, было ветераном многих кампаний и осад. «Павлин» был отлит на Москве еще в 1488 году итальянцем Паоло де Босси. Пушка, надо сказать, немаленькая — она метала каменные ядра весом 13 пудов (около 213 кг). «Орел», стрелявший 3,5-пудовыми ядрами, и «Медведь», ядра которого весили «всего лишь» пуд (почти 16,5 кг), на ее фоне смотрелись карликами. Впрочем, рекордсменом можно полагать «Кашпирову» пушку. Историк А.Н. Лобин, ведущий специалист по русской артиллерии того времени, приводит данные, согласно которым ядро «Кашпировой» пушки весило 20 пудов, ее калибр составлял около 660 мм, а длина ствола — без малого 5,5 м! Само собой, обслуга этой могущественной артиллерии неизбежно прибавила к означенному числу ратных людей еще несколько сот человек самих пушкарей и их помощников-поддатней.

Остается вопрос о привлечении для похода на Полоцк конных даточных людей и пищальников, собранных с Пскова и Новгорода. Если в 1545 году в Новгород пришла из Москвы разнарядка о сборе для казанской экспедиции без малого 2 тысяч конных даточных и еще 2 тысяч пищальников, поровну конных и пеших, то почему сейчас эти силы не могли быть отмобилизованы хотя бы « вполы », как с северных городов, от нормы? А ведь в таком случае Псков и Новгород могли послать под Полоцк порядка 2,5–3 тысяч бойцов, не меньше — хорошо экипированных и имевших определенный опыт участия в казанских и ливонских походах.

Но откуда же тогда берутся приводимые порой в литературе сведения о якобы собранной Московитом под Полоцком армии, насчитывавшей то ли 150 тысяч, то ли 200, а то и все 300 тысяч человек? Всякое войско той эпохи в походе сопровождало немалое количество всякой нестроевщины: обозников, маркитантов, гулящих девок и просто откровенной сволочи, подобно воронам слетавшейся на запах крови. Русское войско не было исключением в этом плане. Говоря, к примеру, о детях боярских и их послужильцах, или о тех же служилых татарах, не стоит забывать о том, что их сопровождали в поход не только экипированные под стать своим господам послужильцы, но и обозные слуги — «кошевые люди». Этих последних по праву можно было считать «полукомбатантами», поскольку они, как правило, также были вооружены и исполняли при войске всякого рода вспомогательные функции — да взять хотя бы ту же самую фуражировку! А таких кошевых только при детях боярских насчитывалось никак не меньше 10 тысяч человек.

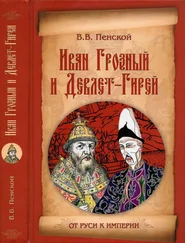

Артиллерийский парк. Гравюра из «Военной книги» Л. Фронспергера. 1573 год

Кроме того, по традиции при войске всегда было немало посошных людей, конных и пеших. На их плечи ложилась самая тяжелая и грязная работа: обустройство дорог, мостов, транспортировка артиллерии и артиллерийского парка (в начале XVII века польский шляхтич С. Немоевский писал, что у московитов « орудия никогда не везут лошадьми, но исключительно людьми »), и, само собой, всевозможные осадные работы — заготовка тур и фашин, рытье траншей, обустройство батарей и прочее. Не обошлось без посошных и на этот раз. Согласно Псковской третьей летописи, в походе приняло участие посохи « пешее и коневой 80 000 и 9 сот человек ». Цифра представляется явно сильно преувеличенной: где бы набралось столько посошных людей что на Псковщине, что на Новгородчине? Логичным было бы предположить, что книжник ошибся, ибо написание цифр «8» и «80» очень схоже. Но, с другой стороны, учитывая размах похода и тех подготовительных работ, которые необходимо было осуществить, привлечение к ним 80 тысяч посошных людей на разных этапах похода и в разное время — почему бы и нет?

Литовское «боевое расписание»

Итак, выходит, что грозный царь собрал для похода на Полоцк пусть и не тьмочисленную, но весьма и весьма впечатляющую рать — 40–50 тысяч только « сабель » и « пищалей », не считая многочисленного нестроевого элемента. Это невиданное по тем временам и в тех краях воинство сопровождало не меньшее, если не большее (а скорее всего, так и было) количество строевых и обозных лошадей — подлинное нашествие! Что же мог противопоставить этой могучей силище « государев недруг » « король Жигимонт »?

Читать дальше

![Виталий Пенской - Полоцкая война [Очерки истории русско-литовского противостояния времен Ивана Грозного. 1562-1570] [litres]](/books/407508/vitalij-penskoj-polockaya-vojna-ocherki-istorii-russko-litovskogo-protivostoyaniya-vremen-ivana-groznogo-1562-1570-litres-thumb.webp)