69 Часослов Да Косты. Гент, ок. 1515 г. New York. The Morgan Library and Museum. Ms. M.399. Fol. 329.

Крылья нарисованной стрекозы с полей залезают на текст молитвы, обращенной к св. Елизавете Тюрингской.

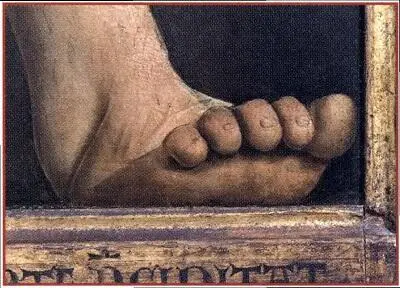

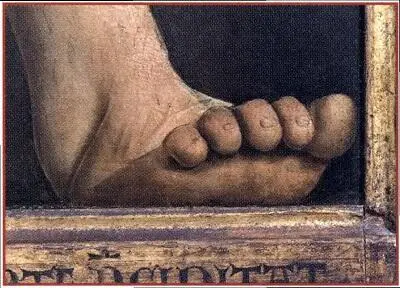

До ван Эйка никто из северных художников не осмеливался поместить на алтарный образ нагие (если не считать листков, закрывающих гениталии) фигуры, изображенные в рост человека. Они фантастически правдоподобны, но зажаты в тесных каменных нишах — как статуи. Если приглядеться, мы увидим, что правая ступня Адама нарисована так, словно переступает раму. Пальцы выходят в пространство, где находится зритель, стоящий внизу под громадным полиптихом [61] Todorov 2004. P. 161–162, Fig. 16,17; Belting 2014. P. 198–200, 111. 80.

[71 а]. В 1566 г. нидерландский историк Маркус ван Верневийк восхищался иллюзией, созданной ван Эйком: «…глядя на них [фигуры Адама и Евы], никто не может сказать без колебаний, выступает ли одна из ног Адама из плоской панели или нет […] Его тело настолько похоже на плоть, что кажется, что это и есть сама плоть» [62] Цит. по: Успенский 2009. С. 71.

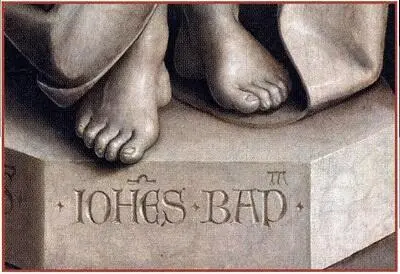

, Когда алтарь закрыт, зритель прямо перед собой видит четыре идентичные ниши. В центре на пьедесталах стоят статуи Иоанна Крестителя (главного патрона церкви, для которой был заказан алтарь) и Иоанна Богослова. По краям — «живые» фигуры донаторов: богатого купца Йоса Вейдта, который тогда был мэром Гента, и его жены Элизабет Борлют.

70 Ян ван Эйк. Гентский алтарь (в открытом состоянии), ок. 1435 г. Гент. Собор св. Бавона.

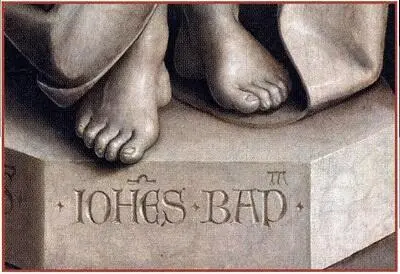

Иоанн Креститель — бос, а Иоанн Богослов — обут. И у обоих пальцы одной ноги выступают за край пьедестала [71б]. Такой прием в XV в. встречается на изображениях статуй у многих нидерландских и некоторых итальянских мастеров. Благодаря ему создается ощущение, что нарисованное изваяние действительно трехмерно, а то и вот-вот готово сойти с пьедестала [63] Успенский 2009. С. 70–72, 157–160, Илл. XLVII, XLVIII, 2, 3; Borchert 2005. Р. 28–29, 111. 18, 20; Borchert 2009. P. 270, Fig. 13, 14, 17, 44, 46, 51, 53, 67, 68.

. Однако художники не придумали этот ход. На многих готических статуях пальцы святых или края их обуви действительно выступают за плоскость опоры, на которой они установлены. Более того, на витражах фигуры, которые, видимо, представляют «самих» святых, а не их скульптурные изображения, тоже часто стоят на небольших пьедесталах, а кончики их ступней так же чуть выдаются вперед [64] Wirth 2008 a. III. 15, 23, 29, 30, 32, 33, 58 (витраж) и т. д.

. Оба Иоанна изображены в гризайли — с помощью градаций серого (в средневековых текстах эта техника так и называлась — color lapidum , «цвет камня»). Однако известно, что настоящие статуи, которые стояли в церквах того времени, чаще всего были раскрашены, чтобы придать им большее «живоподобие». Без полихромии обычно оставались только фигуры, сделанные из драгоценных материалов — слоновой кости, алебастра, мрамора и т. д. [65] Borchert 2009. P. 261–266.

Рисуя какие-то фигуры в монохроме, ван Эйк подчеркивал их искусственность. Зритель тотчас же понимал, что перед ним не сами ангелы или святые (как те, что действовали в соседних сценах), а их изображения, встроенные в другое изображение [72]. На фоне серых каменных статуй коленопреклоненные донаторы, изображенные по краям, кажутся еще более реалистичными и «живыми» [66] Wirth 2011. P. 347–348.

. Над Иоаннами и заказчиками алтаря помещена сцена Благовещения. Архангел Гавриил и Дева Мария предстают как живые существа. Однако их кожа чрезвычайно бледна, а одежды белы и скорее похожи на каменные одеяния Крестителя и Богослова. Кажется, что ван Эйк хотел их изобразить на «полпути» между людьми и статуями.

71 а, б Ян ван Эйк. Гентский алтарь, ок. 1435 г. Гент. Собор св. Бавона Нога Адама (вверху) и нога Иоанна Крестителя (внизу).

Такой прием — полугризайль (когда фигура написана в оттенках серого, но лица, руки или какие-то еще элементы раскрашены) — еще до него применялся в книжной миниатюре. И порой так, выборочно, раскрашивали и реальные статуи [67] Borchert 2009. P. 67–83, 243, 271, Fig. 29,42.

. Пo гипотезе историка Джеймса Мэрроу, Благовещение на внешних створках «Гентского алтаря» написано в полугризайли потому, что ван Эйк представляет его как пролог христианской истории. Боговоплощение еще не свершилось — Слово еще не стало Плотью. На внешних створках — монохромные статуи святых и бледные полустатуи Гавриила и Марии (правда, над ними — «полнокровные» пророки и сивиллы). А внутри, если открыть алтарь, в сиянии и цвете — главное действо: поклонение Христу-Агнцу и Бог-Отец во славе, окруженный Марией, Иоанном Крестителем и сонмом ангелов [68] Marrow 2007. P. 165–168.

. Написав своих удивительных Иоаннов, ван Эйк, конечно, демонстрировал возможности живописи как самого универсального из искусств. Он показал, что способен с помощью красок создать на плоскости иллюзию трехмерного изваяния — ничуть не менее реального, чем те, которые вырезают из камня (тем более, что в эпоху ван Эйка художники сами часто расписывали скульптуры и были прекрасно знакомы с этим ремеслом). Изображая живые фигуры, стоящие в нишах, словно статуи, а статуи, сходящие с пьедесталов, как людей, ван Эйк играл с градациями живого и неживого, реального и иллюзорного. Выход ноги за пределы рамы или пьедестала — не единственный прием, с помощью которого он соединял воображаемое пространство с реальным.

Читать дальше