В христианской иконографии есть главный вылет за рамки. И это, конечно, Вознесение Христа. По свидетельству Деяний апостолов (1:9–11), через сорок дней после воскресения Иисус на глазах у апостолов поднялся в небеса, «и облако взяло Его из вида их.

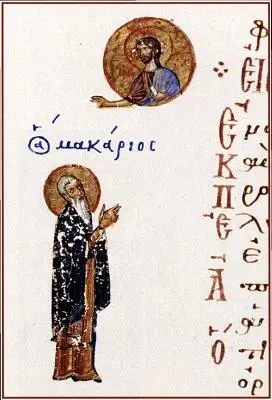

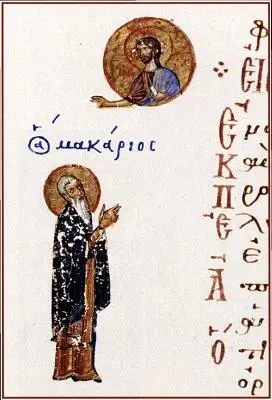

59 Псалтирь Феодора. Константинополь, 1066 г. London. British Library. Ms. Additional 19352. Fol. 67v.

В ходе полемики с иконоборцами, приравнивавшими почитание образов Христа, Богородицы и святых к идолопоклонству, византийские иконопочитатели постоянно апеллировали к чудесам, совершенным через иконы. На многих изображениях, призванных отстоять культ образов или популяризировать почитание конкретных икон, мы видим, как образ «оживает», являя силу его небесного прообраза. На одном из листов Псалтири Феодора св. Макарий молится перед ликом Христа, вписанным в круг. Такие изображения, известные как imago clipeata , восходят к древнеримской традиции помещать портрет полководца, вернувшегося с триумфом, а позже правящего императора на круглый щит — clipeus . Рука Христа, сложенная в жесте благословения, по смыслу обращена к Макарию, стоящему перед иконой, т. е. выходит вперед из плоскости. Но все изображено так, что она выступает вбок, на поля.

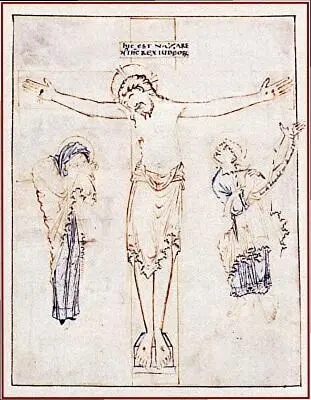

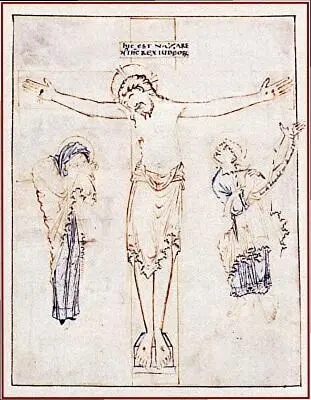

60 Псалтирь (Ramsey Psalter). Винчестер (?), конец X в. London. British Library. Ms. Harley 2904. Fol. 3v.

Распятие. По правую руку от Христа стоит скорбная Дева Мария, а по левую — Его любимый ученик Иоанн Богослов. Он пишет на свитке слова, которыми заканчивается Евангелие от Иоанна: «Сей ученик и свидетельствует о сем…» (Ин. 21:24–25). Они подчеркивают его роль как очевидца крестной смерти Христа и проповедника его учения. Левой рукой он указывает за рамку — в мир, куда обращено его слово и свидетельство. Аналогичный прием можно увидеть в английской Псалтири Хута (конец XIII в.). В сцене Распятия под крестом стоит римский центурион, который, увидев чудеса, свершившиеся после смерти Иисуса, промолвил: «воистину он был Сын Божий» (Мф. 27:54). Свиток с этими словами, в которых язычник признал божественность Христа, также выходит за рамку миниатюры и устремляется на поля — в мир (British Library. Ms. Add. 38116. Fol. 11v).

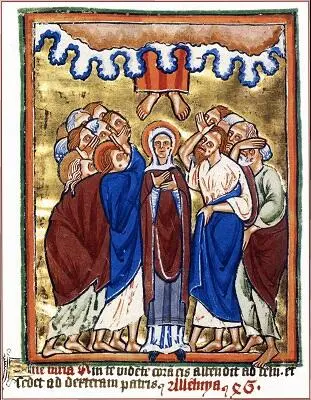

И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо?

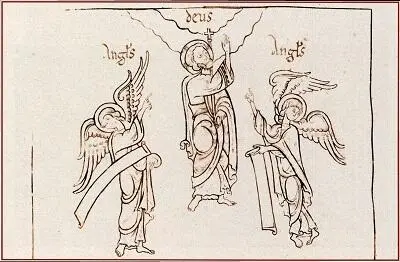

61 Бамбергская Псалтирь. Регенсбург (?), 1220–1230-е гг. Bamberg. Staatsbibliothek. Ms. Bibi. 48. Fol. 116.

Христос возносится на небеса в золотой мандорле (с облачной окантовкой), которую поддерживают ангелы. Его триумфальное знамя с крестом выходит за пределы миниатюры на не закрашенный фон.

В Евангелии от Марка (16:19), кроме того, говорилось, что, вознесшись на небеса, Христос «воссел одесную Бога». Нa древнейших образах Вознесения, которые были созданы на латинском Западе, Христа за руку поднимала в небеса длань Господня; он взлетал туда на облаке либо в миндалевидном или реже круглом ореоле — мандорле. Часто этот ореол, символизировавший божественное сияние и славу, изображали как рамку, которую в воздухе за края поддерживали ангелы [61]. В других вариантах они парили рядом с мандорлой, не прикасаясь к ней; стоя на земле, указывали ученикам Христа на его возносящуюся фигуру [62]; либо сцена вовсе обходилась без ангелов. Не давая ангелам прикоснуться к мандорле, художники или их консультанты-клирики, видимо, напоминали о том, что, в отличие от пророков Илии и Еноха, которые, по преданию, были взяты на небо живыми, Христос, как Сын Божий, взошел туда сам. Ему не требовалась ни огненная колесница, которая вознесла ввысь Илию, ни помощь небесных духов [63]. Около 1000 г. в Англии появился новый иконографический тип Вознесения, который американский медиевист Мейер Шапиро назвал «исчезающим Христом». На таких образах видна лишь нижняя часть его тела — верхняя, как подразумевается, уже скрыта за облаком. Оно маркировало границу между землей и небом, видимым материальным миром и инобытием.

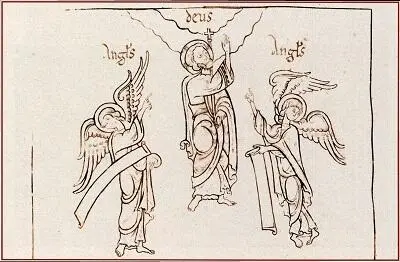

62 Амвросий Медиоланский. Шестоднев. Северная Франция, конец XI в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 13336. Fol. 91 v.

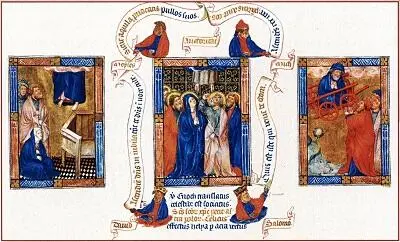

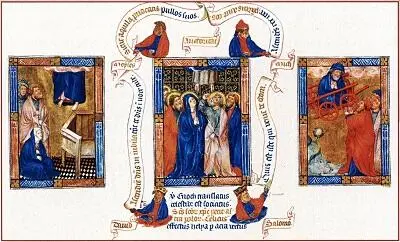

63 Библия бедняков. Гаага (?), конец XIV — начало XV в. London. British Library. Ms. Kings 5. Fol. 26.

В центре изображено Вознесение Христа, а по бокам его ветхозаветные типы: слева — вознесение Еноха, которого Господь, как сказано в Книге Бытия (5:24), «взял» к себе, а справа — вознесение Илии, который, по свидетельству 4-й Книги Царств (2:11), был поднят на небо в огненной колеснице, запряженной огненными конями.

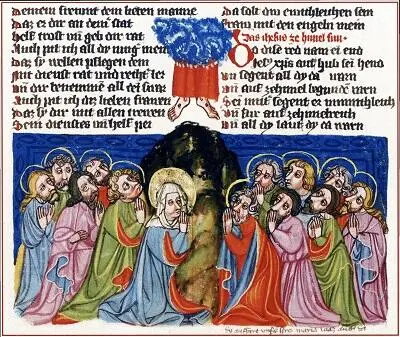

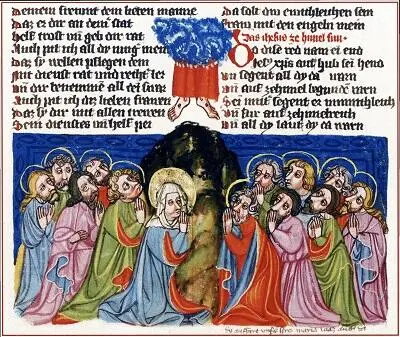

64 Рудольф фон Эмс. Всемирная хроника. Регенсбург, ок. 1400–1410 гг. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. 33. Fol. 299v.

Фигура Христа скрывается в облаке, которое изображено за рамками миниатюры, между двумя колонками текста.

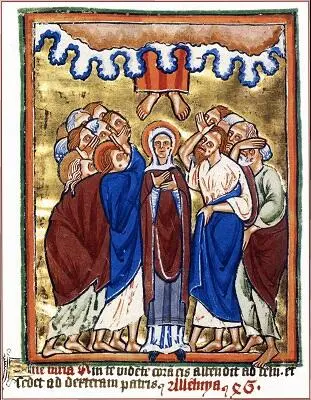

65 Житие Христа. Англия, ок. 1190–1200 гг. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. 101. Fol. 90v.

Вознесение Христа.

Поскольку облако чаще всего примыкало к рамке миниатюры, выходило, что Христос улетает за ее край [57] Schapiro 1943- См. также: Deshman 1997; Gerry 2009; Wirth 2008 a. P. 80–81.

[64–66]. В поисках того, как англосаксонские мастера «осмелились» показать лишь ноги Христа, Шапиро предположил, что ими двигало стремление к психологической достоверности. Они старались изобразить Вознесение не глазами всевидящего наблюдателя, которому открыты и зримый, и незримый миры, а так, как его могли увидеть апостолы, от которых Христос скрылся в выси.

Читать дальше