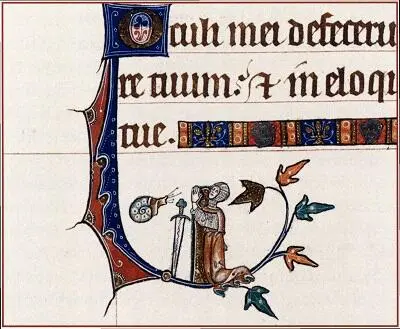

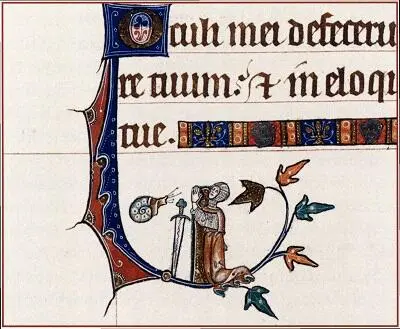

О каких маргиналиях мы говорим? С XIII в. поля фламандских, английских или французских рукописей, которые до того чаще всего оставались пустыми или служили для кратких пометок и зарисовок, заполняет причудливый и озорной декор. Звери, гоняющиеся друг за другом, охотники, преследующие дичь, акробаты, жонглеры, музыканты, игроки в кости, шуты, калеки, укротители с дрессированными медведями, пьяные пирушки, деревенские праздники, крестьяне, вспахивающие поля, и, конечно, турниры — между рыцарями, клириками, женщинами… [74] См.: Даркевич 1988. C. 16–150.

Маргиналии — это пространство, где часто бал правит пародия, а один из самых талантливых пародистов — конечно же, обезьяна. Обезьяны рядятся в епископов, принимают исповеди и освящают церкви, словно благородные рыцари отправляются на охоту или, подобно ученым лекарям, рассматривают на свет мочу пациентов, чтобы поставить диагноз. На полях многих рукописей — причем даже тех, что заказывали князья церкви, — можно встретить всевозможные непристойности и скабрезности: персонажи выставляют напоказ свой зад или половые органы, пускают газы или испражняются. Вo многих маргинальных сценках вся соль состоит в инверсии привычного (и считающегося естественным и единственно верным) порядка вещей: отношений между человеком и зверем, мужчиной и женщиной, господами и подданными. В перевернутом мире пугливые зайцы охотятся за охотниками, рыцари во всеоружии пасуют, столкнувшись с улиткой [75], ученики хлещут розгами учителей, всадники переносят на плечах лошадей, а женщины повелевают мужчинами. Книжные поля превращаются в пространство визуальной игры и бесконечной трансформации форм. По окраинам листа множатся монструозные существа, собранные из элементов человека, зверя, птицы, рыбы или растения. Один из самых распространенных типажей — существа без тела, но с огромной головой, приделанной прямо к ногам, или гибриды с несколькими дополнительными лицами (на груди, животе или заду), смотрящими в разные стороны (их принято называть греческим словом grylloi ) [75] Baltrusaitis 1981. P. 11–56; Wirth 2008 b. P. 137–138.

[76]. Все эти монстры разгуливают по книжным полям, карабкаются по геометрическим или растительным бордюрам и с любопытством заглядывают внутрь инициалов и миниатюр. Многие из них вырастают из декоративных побегов, которые окружают текст.

75 Горлестонская Псалтирь. Англия, ок. 1310–1324 гг. London. British Library. Ms. Add 49622. Fol. 162v.

76 Часослов. Льеж, первая четверть XIV в. London. British Library. Ms. Stowe 17. Fol. 160.

Гибрид-епископ сражается с гибридом-музыкантом.

В итоге граница между растением и животным, живым и неживым, реальным и воображаемым оказывается предельно размытой. Историки, изучающие средневековые рукописи, а заодно маргинальный декор романских и готических храмов, само собой, давно пытаются разобраться в том, что это коловращение форм означает.

И часто приходят к крайне далеким друг от друга, а порой и противоположным выводам. В конце XIX в. французский искусствовед Эмиль Маль высмеивал коллег, которые, вооружившись сочинениями отцов церкви, богословскими суммами и бестиариями, повсюду искали изысканную символику. Он настаивал на том, что книжные маргиналии и маргинальные монстры, часто встречающие прихожан на стенах готических соборов, — это всего лишь декор, орнаментальная игра, заполняющая пустоты стены и пустоты листа, а декор не обязан обладать смыслом. Сцены, расцвечивавшие поля, для него — лишь пространство вольной игры, попытка художника имитировать, а порой превзойти природу в ее удивительном разнообразии. Потому стремление «прочитать» маргиналии или как-то связать их с текстами, которые они окружали, он считал бессмысленной тратой времени. Даже там, где средневековые мастера, к примеру, изображали обезьян-клириков, принимающих исповедь или служащих мессу, по его убеждению, не стоит искать сатиры на духовенство или какого-либо вызова существующему порядку — это лишь «бесхитростные шутки», в которых нет места «ни неприличию, ни иронии» [76] Маль 2008. C. 104–110. См.: Kendrick 2011. P. 275–280.

. Хотя сегодня едва ли кто-то из историков согласится с тем, что средневековые маргиналии были настолько «беззубы». Маль точно подметил один момент: чем дальше от сакральных сюжетов и истин веры, тем больше свобода для визуальных поисков и самовыражения мастера. В середине XX в. Мейер Шапиро, описывая хищных монстров, вцепившихся друг в друга зверей и других загадочных персонажей, населявших капители монастырских клуатров и архитектурные «окраины» романских храмов, воспел свободу, которую они даровали средневековому скульптору или художнику. Вдали от вероучительной дидактики и догматического контроля тот мог дать волю своей фантазии. В полных агрессии, переплетающихся или перетекающих друг в друга формах Шапиро увидел отражение радостей, страхов и упований средневекового человека. Потому архитектурные и книжные маргиналии, где, по мысли Шапиро, мастер был волен отдаться игре форм, цвета, ритма и движения, так удивительно «современны» [77] Schapiro 1977. P. 10. См.: Kendrick 2011. P. 282–283.

. Однако не все готовы видеть в маргиналиях лишь украшение и проекцию личной фантазии их создателя. Многие историки отстаивали идею, что эта игра все равно служила дидактике. Так, Карл Вентерсдорф в статье о скатологических маргиналиях (где персонажи показывают друг другу и зрителю голый зад, пускают газы, испражняются и т. д.) утверждал, что они символизировали погрязший в грехе, перевернутый мир, искажение божественного порядка. И якобы должны были неустанно напоминать читателю/зрителю о дьявольских искушениях, со всех сторон осаждающих человека — так же, как в Псалтирях и Часословах непристойности и монструозности обступают священный текст [78] Wentersdorf 1984. См.: Camille 1994. P. 184–186.

.

Читать дальше