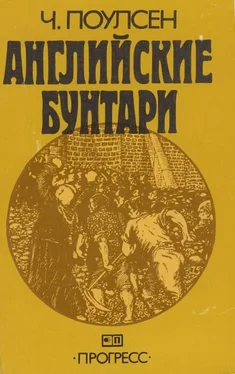

Путь этот нелегок и непрост. Так же трудно и мучительно искали (или продолжают искать) его и другие народы, среди них не так уж давно были наши деды и прадеды. Мы горды тем, что первыми в мире нашли его, но не кичимся этим и уважаем народы, еще ищущие свой путь. «Никто не знает настоящей правды» — так закончил Чехов почти 100 лет назад одну из своих лучших повестей, «Дуэль». И поставил точку. А потом написал еще несколько строк: «В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад… И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды…» И точно так же, находя и ошибаясь, продвигаясь вперед и откатываясь назад, «плывут к настоящей правде» непридуманные герои книги Поулсена, плывет английский народ. И вот эта наступательность, динамика книги Поулсена делает ее глубоко патриотичной, превращает ее в орудие борьбы против тех, кто в самой Англии хочет представить народ этой страны покорным судьбе и «демократическому» государственному устройству.

Автор затрагивает множество важных событий английской истории, но при этом композиционно (да и чисто количественно) выделяет некоторые «ударные точки», в которых, образно говоря, концентрировались и выплескивались через край все противоречия того или иного периода. Первая из таких «точек» — восстание Уота Тайлера в 1381 г., начатое крестьянами графства Эссекс, чтобы сразу перекинуться на Кент и другие соседние графства, а затем и на юг страны, включая ее столицу — Лондон. Но автор не торопится рассказать нам о том, как это было, его главная задача — разобраться, почему случилось именно так, именно в то время. Здесь (как и в дальнейшем, в других сюжетах) Поулсен интенсивно насыщает текст выдержками из документов тех лет, в частности из «Анонимной хроники», составленной враждебно относившимся к восстанию неизвестным монахом аббатства св. Марии в графстве Йорк. Конечно, ничего нового ни в таком приеме, ни в большинстве документов, приводимых автором, нет — например, советский читатель с той же «Анонимной хроникой» мог познакомиться (в выдержках) почти 50 лет назад, когда вышла в свет «Хрестоматия по истории средних веков», составленная замечательными учеными-медиевистами Н. П. Грацианским и С. Д. Сказкиным (см. т. II, ч. I. М., 1938, с. 76–87). Но на редкость удачная компоновка материала, архитектоника этой части работы (как и всей книги в целом) делают повествование автора настолько ярким и живым, что вся картина восстания чуть ли не объемно встает даже перед теми, кто не раз читал о нем раньше. В значительной степени этому помогают и помещенные в книге иллюстрации.

Мы уже отмечали, что историк, занимающийся событиями далекого прошлого, должен стремиться как бы проникнуть сквозь время, в чем-то отождествить свои мысли, чувства, переживания с внутренним миром тех, о ком он пишет. И Поулсен постоянно «прорывается» сквозь время, ведя за собой и читателя. Вот простой пример: автор вместе с читателями рассуждает, почему получилось так, что восстание Уота Тайлера на протяжении первых двух недель «практически не встретило вооруженного сопротивления». Да, тут же отвечает он, тогда не было ни регулярной армии, ни постоянной полиции, а основные войска короля и его вассалов плыли морем в Португалию или были в Шотландии… Но это не все, Поулсен добавляет: «К тому же активный народный протест считался тогда таким же невероятным и противоестественным, как, скажем, бунт лошадей или коров» (с.43). И вот эта-то незатейливая фраза и ставит все на свои места, помогает нам на какие-то мгновения ощутить себя и английскими крестьянами конца XIV века, считавшимися такими же смирными и бессловесными, как домашний скот, и их хозяевами, до поры до времени не беспокоившимися, что в этой уютной и удобной для них жизни что-либо может измениться. Вот это и есть «прорыв сквозь время», и такая «временная» идентификация автора с объектом исследования (а читателя — с персонажами предлагаемой работы) бывает порой просто необходима.

И «скот» заговорил! Крестьяне врываются в поместья феодалов, громят их, уничтожают ненавистные им счета, расписки, долговые обязательства, протоколы судов. Они идут на Лондон! Все новые силы, целые отряды вливаются в их грозную армию. Вот они идут: Уот Тайлер, только что освобожденный из тюрьмы священник-агитатор Джон Болл, Джек Строу (Соломинка), Томас Фаррингдон, за ними сотни, тысячи других. Мы видим это, слышим их поступь, мы тоже идем туда — к стенам Лондона, к Лондонскому мосту… Что же будет? Впереди крестьянского войска небольшой отряд лучников и копейщиков во главе с Тайлером. «Он остановил их на некотором расстоянии от ворот и пошел дальше один». И вот «опускная решетка плавно поползла вверх, а подъемный мост со скрипом и скрежетом начал опускаться» (с. 47). Победа!

Читать дальше

![Марина Андреева - Бунтари Лемборнского университета [litres]](/books/418705/marina-andreeva-buntari-lembornskogo-universiteta-thumb.webp)