Западный отряд: от Сев. Двины до Оби

в изложении по книге [Магидович, 1967]

В 1734 г. два коча под общей командой Степана Муравьева прошли из Архангельска через пролив Югорский шар в Карское море, свободное ото льда, пересекли Байдарацкую губу и вдоль Ямала дошли до широты 72°35′. Вернулись на зимовку в устье Печоры. Весной 1735 г. выслали отряд казаков на самый север Ямала и летом поплыли туда же (море опять свободно ото льдов), но не заметили их костра и прошли мимо пролива, ведущего в Обскую губу. Вернулись на зимовку, где «сильно докучали» местным жителям. Оба командира часто ссорились, позже были разжалованы в матросы «за многие непорядочные, леностные и глупые поступки». Кочи были признаны негодными для дальнейшего плавания и заменены ботами.

Начальником отряда был назначен Степан Малыгин, «человек решительный, крутой и жесткий, но искусный и сведущий моряк, ученый-навигатор». Летом 1737 г. отряд прошел нынешним проливом Малыгина в Обскую губу, пользуясь маяками, заранее расставленными геодезистом Василием Селифонтовым. Боты достигли устья Оби, где зимовали. В 1739 г. вернулись, после промежуточной зимовки на Каре, в Архангельск. Сам Малыгин еще в 1738 г. отбыл из Берёзова в Петербург с отчётом.

Примечания

1. Магидович ошибся, написав, что в 1735 г. море было опять свободно ото льдов. По документам, за все 5 навигаций 1735–1739 гг. льдов не было лишь в первую (поморы удивлялись, говоря, что путь к Ямалу забит льдами всегда), а в остальные годы Байдарацкую губу кораблям приходилось обходить вдоль берега.

2. Моряки «сильно докучали», прежде всего, изъятием тёплых вещей и непосильными требованиями оленных упряжек — не только для перевозки грузов экспедиции (что было предусмотрено) и изб, но и как транспорт сухопутных отрядов Селифонтова и других. Ненцы перевозили также команды судов, зимовавших в Обдорске и даже в Березове. Кроме того, моряки спаивали ненцев, что было тогда запрещено. Для сравнения: спаивание узаконено постановлением Политбюро в 1931 г. [ЛР, с. 13].

3. Лейтенанты С. В. Муравьев (командир отряда) и М. С. Павлов заменены и разжалованы в солдаты «за нерадение» и притеснение местных жителей. Их сменили лейтенанты С. Г. Малыгин (командир отряда) и А. И. Скуратов, ставшие более успешными. Подробнее см. [ВКЭ-2, с. 819]. Малыгин был, даже по тем временам, неимоверно жесток, но, в отличие от других, в ДКО наказан ни разу не был.

Обь-Енисейский отряд

в изложении по книге [Магидович, 1967]

У этого отряда «было два трудных для судоходства участка: к северу от Явая (73° с. ш.), длинного и узкого с.-з. выступа Гыданского аолуострова, и у входа в Енисейский залив». Начальником был Дмитрий Овцын. В 1734–1736 гг. отряд пытался пройти из низовья Оби в Карское море, что не удавалось, и команды зимовали в Обдорске, а офицеры в Берёзове. Там Овцын познакомился со ссыльной семьей князей Долгоруковых. В 1737 г. удалось выйти в море, а оттуда попасть в Енисей. Зазимовали в его низовьях, летом 1738 г. поднялись по нему до Енисейска. Оттуда Овцын отправился было с докладом в Петербург, но в Тобольске был арестован по доносу, разжалован в матросы и отправлен в Охотск, в распоряжение Беринга. Плавал с ним, позже восстановлен в чине.

После ареста Овцына отрядом командовал штурман Федор Минин. Он трижды пытался обогнуть Таймыр морем и достиг 75° 15 с. ш., а его помощник штурман Дмитрий Стерлегов на собаках в 1740 г. произвел опись берега Таймыра до 75°25′ с. ш. (мыс Стерлегова Южный).

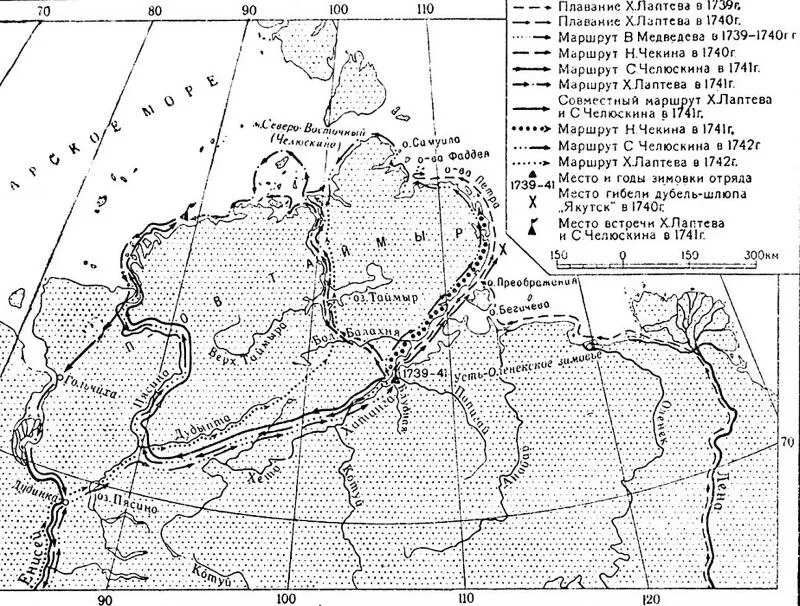

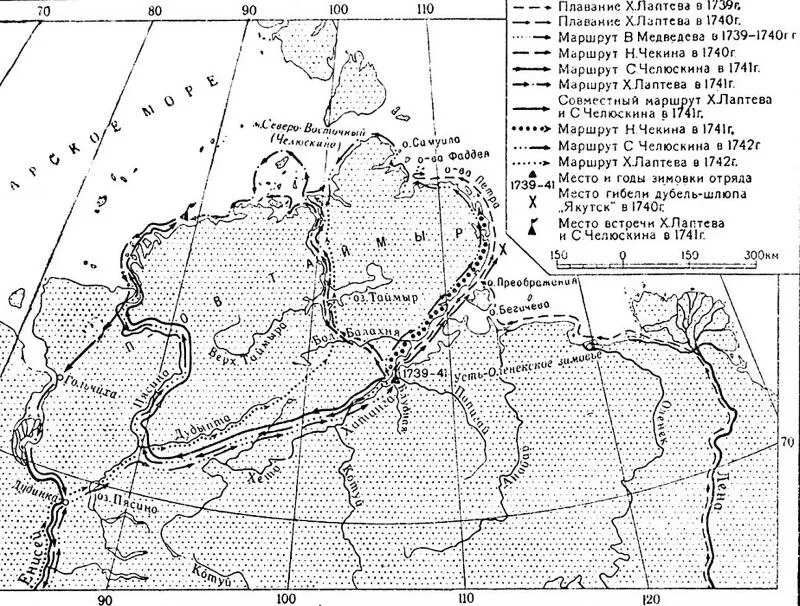

Походы отряда Харитона Лаптева.Не показаны:

1) обход Чекиным острова Русский в 1740 г. (см. далее, с. 335),

2) обход X. Челюскиным выступа Диксон в 1741 г. (см. [Троицкий, 1982, карта на с. 34]),

3) изба Челюскина в Петровской губе (см. Очерк 3, с. 63)

Примечания

1. Еще до указанных Магидовичем «трудных участков» надо было преодолеть забитую льдами Обскую губу, что удалось только на четвертый год. Факт не привлекает внимания историков Арктики, а ведь за 120 лет до того, в начале XVII в., это не удавалось никому (см. очерки 1,2). Сам Овцын отметил в отчете, что ненцам известен лишь один случай прохода торгового судна из Пустозёрска в «устье Оби» (до северного Явая), бывший около 1715 г. [ВКЭ-2, с. 250]. Это, как и проходы отрядов Малыгина и Овцына, стало возможно в силу небольшого потепления в начале XVIII века. 1735 год был немного теплее, чем год 1737 [Christiansen, Ljungqvist, график 89], однако плавание удалось (с огромными трудностями) лишь в последнем.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу