[398]

(с. 316). Это верно как для Пермской губерния (с. 314), так и для Воронежской, как для Саратовской, так и для Черниговской (с. 315), так что Постников, несомненно, доказал распространенность этого закона на всю Россию.

Перейдем теперь к вопросу о доходах и расходах (гл. IX) разных групп крестьянских хозяйств и об отношении их к рынку.

«В каждом хозяйстве, — говорит Постников, — представляющем собою самостоятельную единицу, площадь территории состоят из следующих 4-х частей: одна часть производит пищу для прокормления рабочей семьи и работников, живущих в хозяйстве; это — в узком смысле — пищевая площадь хозяйства; другая часть доставляет корм скоту, работающему в хозяйстве, и может быть названа кормовою площадью. Третья часть состоит из усадебной земли, дорог, прудов и пр. и той части посевной площади, которая дает семена для посева; ее можно назвать хозяйственной площадью, так как она служит без различия всему хозяйству. Наконец, четвертая часть производит зерно и растения, подлежащие, в сыром или переработанном виде, сбыту из хозяйства на рынок. Это — торговля, или рыночная площадь хозяйства. Разделение территории на четыре указанные части определяется в каждом частном хозяйстве не родом культивируемых растений, а ближайшей целью их возделывания».

«Денежный доход хозяйства определяется торговой частью его территории, и чем более эта последняя площадь и выше относительная ценность получаемых с нее продуктов, тем более запрос, предъявляемый рынку сельскими хозяевами, и то количество труда, которое страна может держать вне земледелия в районе своего рынка, тем выше является государственное (податное) и культурное значение для страны ее сельского хозяйства, а также выше и чистый доход самого хозяина и его рессурсы для производства сельскохозяйственных затрат и улучшений» (с. 257).

Это рассуждение Постникова было бы совершенно верно, если бы сделать к нему одну, довольно существенную, поправку: автор говорит о значении торговой площади хозяйства для страны вообще, тогда как, очевидно, речь может итти только о такой стране, в которой денежное хозяйство является преобладающим, в которой большая часть продук-

[399]

тов принимает форму товаров. Забывать это условие, считать его подразумевающимся само собою, опускать точное исследование, насколько оно приложимо к данной стране, — значило бы впадать в ошибку вульгарной политической экономии.

Выделение из всего хозяйства его рыночной площади — очень важно. Для внутреннего рынка имеет значение совсем не доход производителя вообще (которым, т.-е. доходом, определяется благосостояние этого производителя), а исключительно денежный его доход. Обладание денежными средствами совсем не определяется благосостоянием производителя: крестьянин, получающий со своего участка вполне достаточное на собственное потребление количество продуктов, но ведущий натуральное хозяйство, пользуется благосостоянием, но не обладает денежными средствами; крестьянин полуразоренный, получающий с участка только небольшую часть нужного ему хлеба и добывающий остальное количество хлеба (хотя бы в меньшем количестве и худшего качества) случайными «заработками», не пользуется благосостоянием, но обладает денежными средствами. Ясно отсюда, что всякое рассуждение о значении крестьянских хозяйств и их доходности для рынка, не основанное на учете денежной части дохода, не может иметь никакой цены.

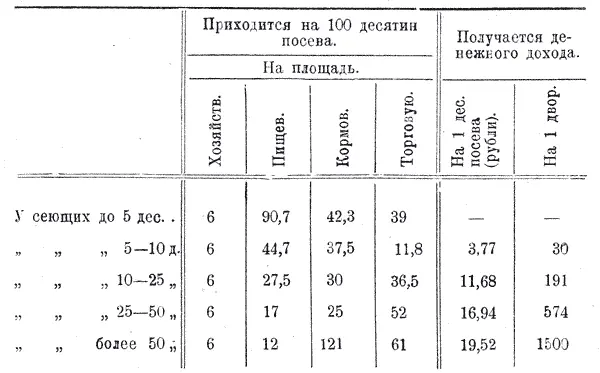

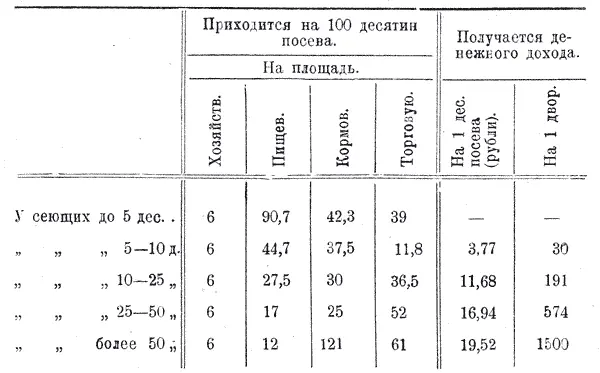

Для определения того, как велики четыре указанные части посевной площади в хозяйстве крестьян разных групп, Постников исчисляет предварительно годовое потребление хлеба, принимая круглым счетом 2 четверти хлебного зерна на душу (с. 259), что составит 2/з десятины на душу в составе посевной площади. Затем определяет кормовую площадь в 1½ десятины на каждую лошадь, а посевную площадь— в % пахотной территории и получает следующие данные [154] Для определения денежного дохода Постников поступил так: принимал, что вся торговая площадь находится под самым дорогим хлебом — пшеницей и, зная средний урожай ее и цены, вычислял получаемое с этой площади количество ценностей.

) (с. 319) (таб. см. стр. 400).

«Показанная разница в денежных доходах хозяйства у отдельных групп, — говорит Постников, — достаточно иллюстрирует значение величины хозяйства, но в действительности

[400]

|

Приходится на 100 десятин посева. |

Получается денежного дохода. |

| На площадь. |

| Хозяйств. |

Пищев. |

Кормов. |

Торговую. |

На 1 дес. посева (рубли). |

На 1 двор. |

| У сеющих до 5 дес.. |

6 |

90,7 |

42,3 |

39 |

— |

— |

| „ „ 5-10 д. |

6 |

44,7 |

37,5 |

11,8 |

3,77 |

30 |

| „ „ 10-25 „ |

6 |

27,5 |

30 |

36,5 |

11,68 |

191 |

| „ „ 25-50 „ |

6 |

17 |

25 |

52 |

16,94 |

574 |

| „ „ более 50 „ |

6 |

12 |

121 |

61 |

19,52 |

1500 |

эта разница между доходностью посевов в группах должна быть еще больше, так как у высших групп следует предполагать большие урожаи на десятине и высшую ценность сбываемого хлеба.

Читать дальше